若手中堅教員のための実験研修会 その2

兵庫県立千種高等学校 筏 泰介 先生を講師としてお招きし、「アユの解剖」の研修を行いました。

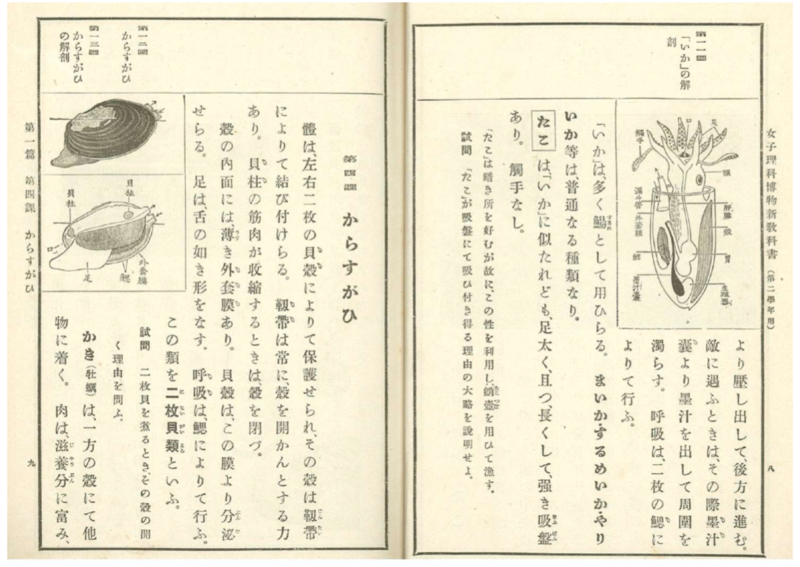

アユの生態に関する豆知識や実物を用いた観察を教えていただきました。魚介類の解剖を理科学習の材料とすることには歴史があり、明治・大正時代の教科書にもイカや貝の解剖図が掲載されています。

アユは群れとして行動する個体もいれば、単独で縄張りを形成して行動する個体もいます。教科書にもその生態や体長との関連が掲載されるほど、よく調べられています。鮎釣りは揖保川が発祥の地とされていて、兵庫県との関わりも深いそうです。

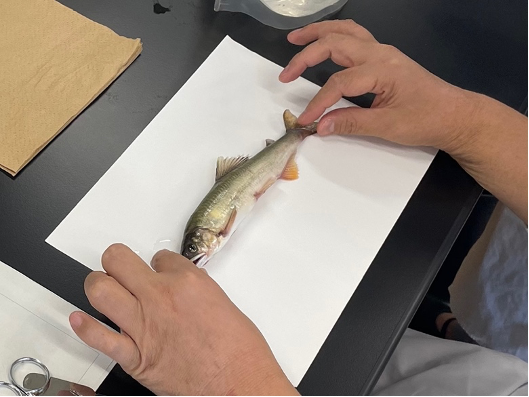

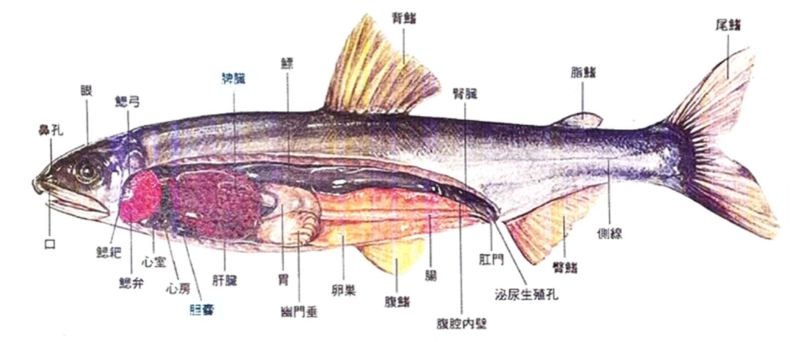

本日の研修では、アユを実際に解剖し、腎臓と耳石を観察しました。アユはあらかじめ麻酔にかけています。

参加者の先生方も写真を撮りながら、熱心に観察に取り組んでおられました。

魚類は何を食べるかによってエラなど微細構造が異なる場合があるそうです。腎臓や耳石だけではなく、心臓や生殖巣、脳など様々な臓器の観察にも利用できるとのことです。ぜひお試しください。