生物部会ではこんなことをしています

現代生物ゼミナール開催(報告)講演会その1

甲南大学理工学部生物学科の渡辺洋平教授に「タンパク質の形とはたらき」というテーマでご講演いただきました。

〇講演内容の要約

教授はタンパク質の立体構造と機能の密接な関係について説明し、熱や酸・塩基に晒されるとタンパク質が変性し、その結果生命機能に支障をきたす可能性があることを指摘しました。

この問題に対処する手段として、分子シャペロンが注目されており、その働きを「かご」と「ふた」のような構造を利用して説明しました。

分子シャペロンには様々な種類があり、熱変性や凝集したタンパク質の解除など、異なる働きが存在することが強調されました。

その研究は分子遺伝学的手法や構造解析を通じて進められ、例えば酵母菌の分子シャペロンを破壊すると熱耐性が低下することが示されています。

最後に、分子シャペロンの研究が医療への応用につながる可能性があり、特にアルツハイマー病への治療に期待が寄せられていることが述べられました。

アミロイドの凝集がアルツハイマー病型認知症の要因であることを指摘し、分子シャペロンを活用して凝集をほぐすことが治療への新たなアプローチとなる可能性があるとされました。

〇講演内容詳細

タンパク質の立体構造と機能は密接に関連している。熱や酸・塩基に晒されると、タンパク質は本来の立体構造を保つことができなくなり、失活する。例えば、細胞に熱処理を与えると、細胞内のタンパク質の立体構造が壊れ、細胞の生命活動が行えなくなることが知られている。また、卵の白身や黄身が固まるのも、タンパク質の熱変性やその後の凝集が原因である。このようなタンパク質の変性は体内でも生じることがあり、生命機能に支障をきたすことさえある。

そこで注目されたのが分子シャペロンだ。分子シャペロンは「かご」と「ふた」のような構造をしており、「かご」の中に立体構造が崩れたペプチドを折りたたむことで、タンパク質のフォールディングを助けている。

分子シャペロンには様々な種類がある。ある種の分子シャペロンは通常熱変性してしまう条件でもタンパク質の立体構造を保たせる働きがある。また、別の種の分子シャペロンは伸びているヒモ状のタンパク質を折りたたむ働きをしている。さらに別の種の分子シャペロンは凝集したタンパク質をほぐす働きをしている。分子シャペロンは様々な面でタンパク質が立体構造を保つために働いている。

分子シャペロンの働きは分子遺伝学的な手法や構造解析によって明らかにされてきた。例えば、酵母菌の分子シャペロンをコードする遺伝子を破壊すると、熱耐性が下がることが知られている。また、大腸菌の遺伝子組み換え技術により大量に作成した分子シャペロンを用いて、X線結晶構造解析やNMRを用いた解析、クライオ電子顕微鏡を用いた解析などによって、その立体構造と機能の関係が分析されている。

分子シャペロンの研究は医療への発展、特にアルツハイマー病への治療が期待されている。アルツハイマー病型認知症の方にみられる老人斑にはアミロイドの凝集がみられることが知られている。分子シャペロンの働きをうまく利用することで、このような凝集をほぐし、アルツハイマー病の予防や治療に発展できる可能性が期待されている。

渡辺洋平教授にはお忙しい中大変興味深い公演をしていただきました。ありがとうございました。

また、高田先生には記事作成にご尽力いただきました。ありがとうございました。

現代生物ゼミナール開催(報告)

12月8日 金曜日 現代生物ゼミナールを開催しました。

甲南大学理工学部を訪問し、研究室の設備見学や最先端の研究の紹介をしていただきました。

甲南大学理工学部といえばこのモニュメント!DNAの巨大分子模型が展示されています。

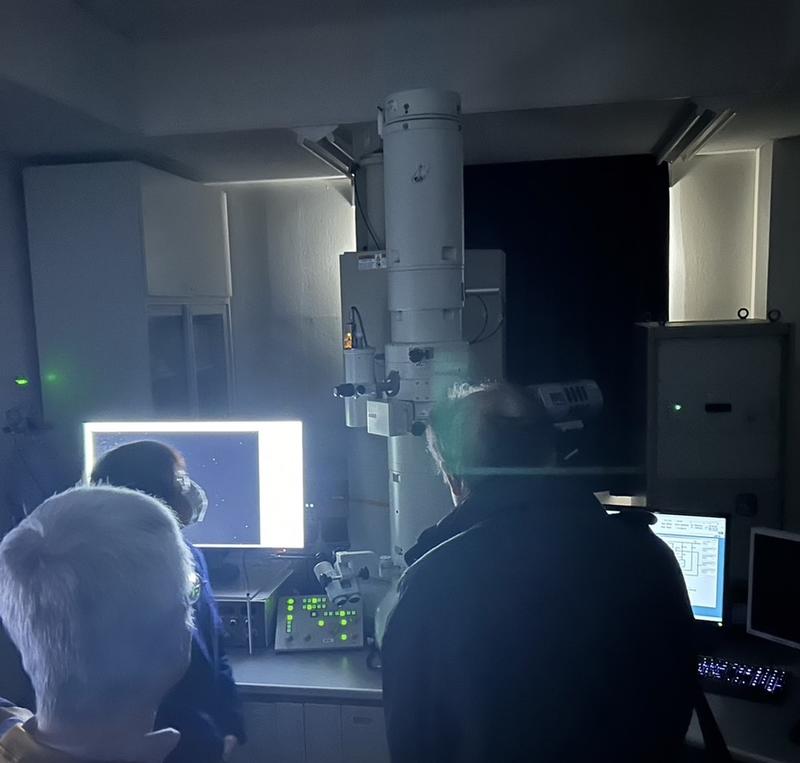

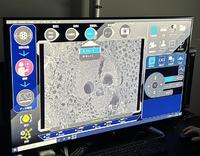

甲南大学理工学部には透過型電子顕微鏡があり、設備見学ではショウジョウバエをはじめとして様々な種類の画像を見せていただきました。

電子顕微鏡は高い分解能をもつだけあって、非常に明瞭な画像が取得できていました。

教科書で見られるような画像が実際に取得される過程を見せていただけたのは非常に貴重な機会だったと思います。

設備紹介ありがとうございました。

お知らせ 遺伝子実験の援助

近年のバイオテクノロジーの発展は凄まじく、最近では高校でも分子生物学的な手法を用いた遺伝子に関する実験の報告も見られるようになってきました。

しかしながら、遺伝子に関する実験を行う場合、教員としては専門的な知識と技術、ピペットや電気泳動層などの設備、制限酵素やDNAリガーゼなど高価な試薬など、多くの高いハードルがあります。

このようなハードルを少しでも下げるために、東京大学農学部では、バイオテクノロジー実験の経験がない高校の先生方を対象に、実験手法や実習法のトレーニングの機会を提供し、実施の援助をしております。

やってみたいけど、機器がない、試薬がない、という先生方、これを機会に取り組んでみませんか?

詳しい情報はこちらからどうぞ

お知らせ カードゲームのご紹介

「生物は暗記が多く、覚えるのが大変だ。」そんな生徒たちの声をよく聞きます。

生化学や免疫分野では、物質名や細胞の名前、それぞれの働きや役割を関連付けて理解することが重要ですが、種類が多く壁を感じてしまう生徒も多いのではないでしょうか。

そのような時に試していただきたいのが、生化学入門カードゲーム「どうかな 同化な!?生化学」と免疫カードゲーム「Immuno!」です!

「どうかな 同化な!?生化学」は単糖類やアミノ酸など基本単位となる有機物が糖類やタンパク質などの高分子化合物に合成される過程をカードゲームにしたものです。

免疫カードゲーム「Immuno!」は大人気免疫細胞アニメ「はたらく細胞」の画像を使用した、免疫細胞同士のつながりの理解を助けるためのカードゲームです。

共に多くの学校から実践報告が集まっています。学校での利用に限って先生方にお分けしています。ご興味のある先生方、詳しい情報はこちらからどうぞ。

若手中堅教員のための実験研修会 その3

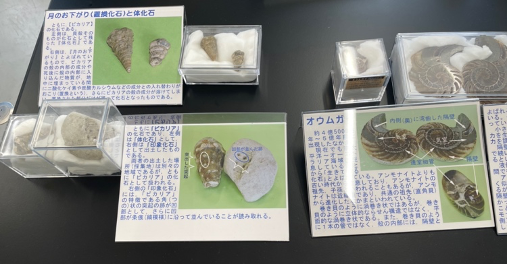

兵庫県立青雲高等学校 松本 誠司 先生を講師としてお招きし、「イベントや出前授業で使える化石を用いた体験講座」を行いました。

まず、出前授業の心掛けとして、高校生が主体となり、小学生・中学生に対して出前授業を行うために、教員が行うべきは「レール」を敷くこと、「教育的視点」をもとに地域の方と事前に打ち合わせをすることが大切とのお話がありました。

実際に化石発掘を行いました。化石をハンマーで割ってみたり、様々な道具で削ってみたり。触ってみないとわからないような感触、実際手にとってわかる出前授業だからこそ感じ取れる実感があると思いました。化石を発掘した後、種類を調べ、特徴を記録し、ケースなどに保存することで完了です。

化石を発掘するとき、ハンマーで強く叩きすぎてヒビが入ってしまった時、どのように対応すべきかなど、実際に行っているからこそのノウハウを伝えていただきました。

小学校の出前授業では時間的な関係で難しいですが、化石の発掘と分析により、古環境の推定も行える。木の葉の化石や現在の地形や環境の情報から、化石が発掘された場所が古塩原湖であったことや近くで火山活動が活発であったことなど、1つの化石から様々な情報が読み取れることを紹介してくださいました。

『小学生相手の体験だと「発掘できてよかったね」で終わってしまうことが多い。

短時間で完了しなければならないイベント(科学の祭典など)ではそれでよいが、

出前授業ではそうではなく、「児童に何を気づかせたいか」と、「児童のアウトプット」が大切』

『結果の予想(仮説)を立てて共有してから、実験すること』

『「自分の考えと他者の考えの”違い”」や「自分の考えと実験の結果との”違い”」を考え話し合うことが大切』

と繰り返しおっしゃっていました。

化石の同定や情報収集はこちら「塩原化石教育プロジェクト」がおすすめです。ぜひご参照ください。

今回会場には多くの化石を展示していただきました。これらの化石の多くは市立西宮高校 久保和宏教諭 からお借りしたものです。ご利用したい方はぜひ問い合わせてみてください。

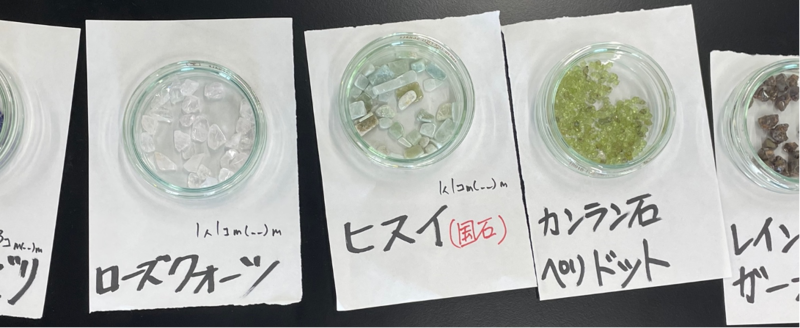

最後に以下の写真のような、講師が買い集めた各鉱物(や宝石)や、サメの歯の化石などをお土産として参加者にプレゼントされました。