生物部会ではこんなことをしています

生物部会神戸支部研修会の開催について

1 日時

令和7年12月7日(日)

2 場所

兵庫県立神戸学園都市高等学校 生物実験室

神戸市西区学園西町6丁目1 神戸市営地下鉄 学園都市駅下車 徒歩10分

3 日程

(1) 受付 13:00~

(2) 開会行事 13:30~13:40

(3) 実験研修会 13:40~16:20

(4) 閉会行事 16:20~16:30

4 概要 実験研修会『コケの中で暮らす小さな生き物たち』

陽当たりの良い壁面などでコケが干涸びている。しかし雨が降ればコケは蘇る。そんなコケの中の世界を顕微鏡で覗いてみると、そこではじつに多様な小さな生き物たちが暮らしていることがわかるだろう。それらはコケと同様な乾燥耐性を持っている。この能力は、生物進化のどの段階からあったのだろうか?地球の歴史の中のいつ、それが獲得されたのだろうか?

5 講師 鈴木忠(すずきあつし)様

慶應義塾大学医学部准教授(日吉•生物学教室)

慶應義塾大学自然科学教育研究センター所員

名古屋大学理学部生物学科、同大学院理学研究科生物学専攻、単位取得退学。金沢大学自然科学研究科より博士(理学)取得。クマムシ研究は40歳になる2000年から始めた。第56次南極地域観測隊に参加。2024年、プーシェの活躍したルーアンを訪れ、公文書館に残る膨大な手紙類の調査を行った。

著書:クマムシ調査隊、南極を行く!岩波ジュニア新書 899,岩波書店 2019

クマムシを飼うには:博物学から始めるクマムシ研究地人書館 2008

クマムシ?!小さな怪物岩波科学ライブラリー122岩波書店 2006

ぜひご参加ください。

第165回現代生物ゼミナールの開催について

標記の会を下記要領にて開催いたします。

日時 : 令和7年12月8日(月)

場所 : 神戸女子大学 須磨キャンパスM館神戸市須磨区東須磨青山 2-1

JR・山陽須磨駅からは、神戸市バス 71・72・75系統

神戸市営地下鉄 妙法寺駅からは、神戸市バス 75系統

「高倉台南口」下車、徒歩約3分。M館は正門前階段の上です。

構内に駐車はできません。近隣の商業施設への駐車はご遠慮ください。

日程 :(1)受付 12:30~12:50 M館3階 M317教室

(2)開会行事 12:50~13:15 (大学紹介を含む)

(3)講演I 13:15〜14:25 鈴木忠(すずき あつし)慶應義塾大学医学部准教授

演題『蘇生論争(1859-1860)と自然発生論争(1859-1864)』

(4)講演II 14:40~15:50 未武勲(すえたけいさお) 神戸女子大学家政学部教授

演題『塩基配列によらない遺伝の分子機構』(仮題)

(5)実践発表・情報交換会 16:00~16:20

・授業に役立ちそうな情報、実験器具、実験生物などお持ちよりください。

・活動報告をご希望の方は別途ご連絡ください。

(6)閉会行事 16:20~16:30

4その他

・10時よりM館3階 M322教室にて理事・評議員会を開催いたします。関係の先生方はご出席ください。

・12時より大学構内および研究室見学を行います。希望者はM 玄関ロビーに12時にお集まりください。

・現代生物ゼミナールには兵庫県生物学会会員も参加します。

・現代生物ゼミナールにおいて、部会誌を配付いたします。欠席された場合は、支部の代表者または支部長にお渡しする予定です。

・生物部会は、生物担当教員の研修の場であり、公立・私立の垣根を越えて、部会員同士の人脈を広げることができる場です。まだ入会されていない方は、ぜひご入会ください。また、部会員の方で会費が未納となっている場合は、「和7年度 生物部会費納入について(依頼)」を添付しておりますので、ご確認のうえご納入ください。

なお、現代生物ゼミナール当日に会費をお預かりすることも可能です。

令和7年度兵庫県高等学校教育研究会生物部会 第1回阪神支部研修会の開催のご連絡

1 日 時 令和7 年12 月12 日(金)14:30 ~16:30

2 会 場 県立武庫荘総合高等学校 生物教室

3 内 容 講演

「はたらく細胞」の観察&「免疫カードゲームImmuno! 」体験

講師 神戸女子大学 講師 薄井 芳奈 氏

本研修会では、免疫の単元の導入に活用できる観察実験と、まとめに使えるカードゲームを組み合わせた、より実践的な内容を提供いたします。細胞の観察では、参加者ご自身の歯肉周辺から採取した好中球を観察します。中学校で行う「ほおの内側の細胞の観察」とほぼ同様の方法で、採取部位を変更するだけですので、簡便に実施でき、驚きや発見のある内容となっています。

観察の後は、免疫の単元のまとめとして活用できるゲーム「免疫カードゲーム Immuno! 」をプレイし、ルールのアレンジや授業での活用方法についてディスカッションを行います。

4 対 象 阪神地区高等学校理科教員

5 申 込 み QR コードより11 月14 日 金 までに申し込みください。

QRコードは各校配布の公文書をご覧ください。

令和7年度若手から中堅理科教員のための観察実験研修会について

令和7年10月22日(水)9:40~16:10にかけて、兵庫県立総合教育センターにて、若手から中堅理科教員のための観察実験研修会が開催されます。

参加申し込み締め切りが10月3日(金)までとなっておりますので、各校に配布されている公文書をご覧いただき、添付されている「参加申込書」に希望する研修を記入しメールにて提出してください。

日本遺伝学会第97大会 ワークショップ10のご案内

日本遺伝学会第97大会 ワークショップ10「生物選択者激減の現状と提案3~理科科目「絶滅危惧種」からの脱却~」が開催されます。

1:日時 2025年9月12日9:45~11:30

2:場所 神戸大学六甲大第2キャンパス E会場

3:概要紹介

センター試験・共通テストにおける生物選択者の激減が示すように、高校理科「生物」は、絶滅の危惧にあります。その背景には、生徒は「生物」を学びたいと思っているのに選択できない切実な事情があり、私たちはその現状を打開したいと考えています。魅力的な教科書作りは「生物」の存続を守るうえで重要なポイントの1つです。増大する教科書の内容をどのように整理・削減できるか、高校で何を学んだらよいのか。会場全体で自由に討論します!

参加の申し込みについてなどについては各校あてのメールや文書をご覧ください。

締め切りは9月5日だそうです。取り急ぎ連絡しました。

令和7年度 生物部会阪神支部研修会のお知らせ

令和7年度 生物部会阪神支部研修会(第2回淡水魚・水生昆虫の観察)が開催されます。

以下に詳細を記載します。

日時:令和7年9月23日(火・祝)9:00〜12:00

場所:実習場所 武庫川河川敷 集合場所 県立尼崎高等学校駐車場(受付 9:00〜)

内容:淡水魚・水生昆虫の観察

(川に入る実習であるため、川に入れる格好・着替えなどを準備してください。また、網などの採集用具は持参していただくか、ない場合はお貸しします。)

申込先:9月19日(金)までに各校配布の公文書に記載されているQRコードまたは以下のURLからお申し込みください。

https://forms.gle./ZeCCCM2qmQU6uhUr6

※ 駐車場には限りがあるので、できる限り公共交通機関をご利用ください。

またやむを得ず自家用車での来校を希望される場合は、申込みフォームに記入ください。

第14回高校生物情報交換会の開催について

公文書で各校回っていると思いますが、参考に掲示します。

第14回高校生物情報交換会を以下の要領で開催いたします。

目的

最新の生物学に関する話題について学び、授業における指導力の向上をはかる。また、生物部会員と神戸大学理学部生物学科教員との交流をはかる。

実施日

令和7年8月19日(火)午後2時〜4時

場所

神戸大学理学部 Z棟

生物学のトピックス

「気孔から探る植物二次代謝物のはたらき」神戸大学理学研究科生物学専攻 准教授 相原悠介 先生

ぜひご参加ください。

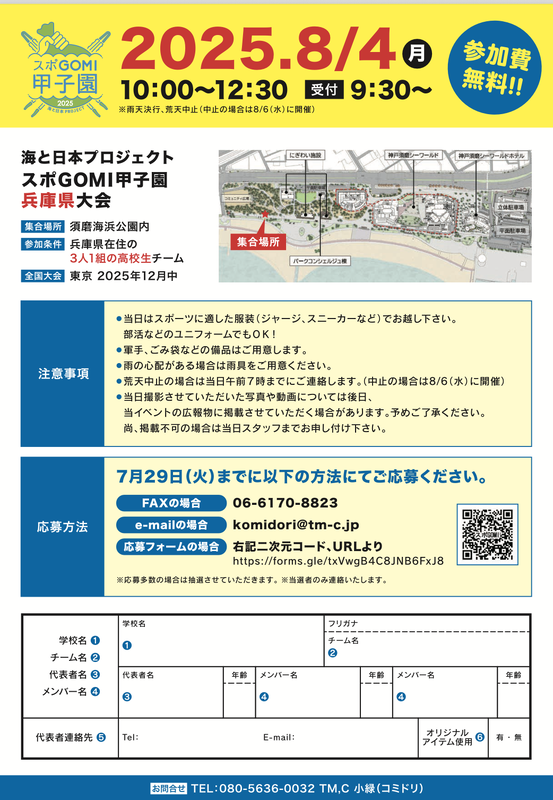

スポGOMI甲子園2025のご案内

今年のスポごみ甲子園兵庫県大会は、8月4日(月)10時〜、須磨海浜公園で実施するようです。

ぜひ挑戦してみてください。

iPadアプリ「iPSマスター」の紹介

iPS細胞作成時に約2万の因子の中からどうやって「4因子」を見つけたのかを体験できるゲームです。

ご興味があればダウンロードして、遊んでみてください。

https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/faq/ips-master.html

虫の集い(線虫研究者コミュニティ)HP開設

線虫を使った研究の成果や面白さを紹介する」「考える」コミュニティに関するHPが開設されました。興味のある方はぜひどうぞ。

生物部会誌のバックナンバー、寄贈のお願い

生物部会誌のバックナンバーをお持ちで、当部会に寄贈してもいいという方の情報がありましたら、生物部会事務局 県立西宮甲山高等学校 田中優至

Tel 0798-74-2460 Fax 0798-74-2461

までご連絡ください。

もしくは、お近くの生物部会役員(理事)までご連絡ください。

詳細は以下です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

このたびISSN(国際標準逐次刊行物番号)に生物部会誌を登録するにあたり、

バックナンバーおよびバックナンバーに関わる情報を下記のとおり収集しますので、ご協力をお願いいたします。

1 目的

当部会が毎年発行している生物部会誌にある記録や活動、取り組み内容を広く周知する機会を増やすことで、当部会の活動をさらに充実発展させることに寄与する。また、部会の出版物を継続的に保存することを目的とする。

2 依頼内容

ISSNへの登録申請にあたり、生物部会部会誌のバックナンバーすべてを国立国会図書館のISSN日本センターに納本する必要がありますが、現状は事務局がバックナンバーを1部のみ保管しているだけのため予備がありません。

生物部会誌のバックナンバーをお持ちで、当部会に寄贈してもいいという方の情報がありましたら、下記問い合わせ先、またはお近くの生物部会役員(理事)までご連絡ください。詳細は、兵庫県高等学校教育研究会生物部会Webページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。

※ ISSN (International Standard Serial Number: 国際標準逐次刊行物番号)とは、「逐次刊行物およびその他の継続資料」(以下「逐次刊行物等」)を識別するための国際的なコードです。日本では、国立国会図書館がISSN日本センターとなっています。主要な図書館の蔵書目録やデータベースでは、ISSNによる検索が可能であり、逐次刊行物等の利用に役立っています。

現代生物ゼミナール開催(報告)講演会その2

「基礎科学としての現代生態学」というテーマで、兵庫県立大学 江崎保男名誉教授にご講演いただきました。

この公演では「現代生態学」を群集や進化、他の動物との相互関係、生物多様性など様々な観点から整理していただきました。

〇下部詳細の要点

江崎教授は、現代生態学を群集や進化、相互関係、生物多様性などの観点から整理し、ダーウィンの自然淘汰概念やドーキンスの「利己的な遺伝子」など進化に関連する概念に触れました。

また、生態学の主要な対象は「群集」であり、その変動安定メカニズムについて追求しています。具体的な例や研究を交えながら、生態学の近代史も紹介されました。

最後には、コウノトリの現状と未来についての展望も述べられ、特に人工巣塔の設置場所が生態系のバランスに影響を与える可能性について懸念が表明されました。

〇講演会内容の詳細

1859年にダーウィンが「種の起源」の中で自然淘汰の概念を提唱した。その約100年後の1976年にドーキンスが「利己的な遺伝子」の中で自己犠牲的な行動は進化せず、利己主義(例えばライオンの子殺し、カマキリの共食いなど)が進化を促すことを提唱した。ダーウィンは自然淘汰を通して生物が生き残っていくことを説いているが、ドーキンスは生き続けるのは遺伝子であり、遺伝子が仕向けているという発想を生んだ。高等生物の多くは親子で行動を共にする。このように親が子を大事にするのは、遺伝子が永遠に生きるために、一時的な乗り物である「からだ」を次々に乗り換えていくためだと考えることもできる。その他にもエルトンの食物連鎖の概念の提唱やハミルトンの近縁度による自身の遺伝子を残す仕組みの提唱を例に進化に関連した生態学の近代史をまとめていただいた。

生態学のメインターゲットは「群集」であり、「群集の変動安定メカニズム(変動しながらも絶滅することなく安定すること)」を生態学では追求している。様々な生物の「群集」が被食ー捕食関係や種間競争、寄生などの生物間相互作用を形成した結果、生態系を作り出している。2007年江崎名誉教授は著書「生態系って何?」の中で、生態系をダイナミックなジグソーパズルに例えた。種の絶滅はパズルのピースがなくなることであり、外来種の導入はピースを無理やり押し込むことである。共にパズル(生態系)の崩壊の危険性を示唆した。群集の変動安定を論じるときには、生物間相互作用だけではなく、生物群集を俯瞰して見ることの重要性を説いておられた。

その他、多くの具体例や研究例をもとに現代生態学を整理していただいた。

最後に、コウノトリの現在と未来についての展望をいただいた。2005年に豊岡市のコウノトリの郷公園から試験放鳥されてから6000日以上が経ち、個体数は順調に増加している。現在、放鳥したコウノトリが巣を作るための人工巣塔は田んぼの中に立てられている。田んぼの中は捕食者に狙われにくいこともあり、捕食圧が自然状態よりも低く、個体数が著しく増加していくのではないか。その結果、昆虫やヘビなど、コウノトリの餌となる生物の個体数が減少し、生態系のバランスが崩れてしまうのではないかということを江崎名誉教授は懸念していた。例えば、人工巣塔を田んぼではなく、より自然に近い森林に設置していく方が良いかもしれないということも加えておっしゃられた。

江崎保男名誉教授にはお忙しい中大変興味深い公演をしていただきました。ありがとうございました。

また、高田先生には記事作成にご尽力いただきました。ありがとうございました。

現代生物ゼミナール開催(報告)講演会その1

甲南大学理工学部生物学科の渡辺洋平教授に「タンパク質の形とはたらき」というテーマでご講演いただきました。

〇講演内容の要約

教授はタンパク質の立体構造と機能の密接な関係について説明し、熱や酸・塩基に晒されるとタンパク質が変性し、その結果生命機能に支障をきたす可能性があることを指摘しました。

この問題に対処する手段として、分子シャペロンが注目されており、その働きを「かご」と「ふた」のような構造を利用して説明しました。

分子シャペロンには様々な種類があり、熱変性や凝集したタンパク質の解除など、異なる働きが存在することが強調されました。

その研究は分子遺伝学的手法や構造解析を通じて進められ、例えば酵母菌の分子シャペロンを破壊すると熱耐性が低下することが示されています。

最後に、分子シャペロンの研究が医療への応用につながる可能性があり、特にアルツハイマー病への治療に期待が寄せられていることが述べられました。

アミロイドの凝集がアルツハイマー病型認知症の要因であることを指摘し、分子シャペロンを活用して凝集をほぐすことが治療への新たなアプローチとなる可能性があるとされました。

〇講演内容詳細

タンパク質の立体構造と機能は密接に関連している。熱や酸・塩基に晒されると、タンパク質は本来の立体構造を保つことができなくなり、失活する。例えば、細胞に熱処理を与えると、細胞内のタンパク質の立体構造が壊れ、細胞の生命活動が行えなくなることが知られている。また、卵の白身や黄身が固まるのも、タンパク質の熱変性やその後の凝集が原因である。このようなタンパク質の変性は体内でも生じることがあり、生命機能に支障をきたすことさえある。

そこで注目されたのが分子シャペロンだ。分子シャペロンは「かご」と「ふた」のような構造をしており、「かご」の中に立体構造が崩れたペプチドを折りたたむことで、タンパク質のフォールディングを助けている。

分子シャペロンには様々な種類がある。ある種の分子シャペロンは通常熱変性してしまう条件でもタンパク質の立体構造を保たせる働きがある。また、別の種の分子シャペロンは伸びているヒモ状のタンパク質を折りたたむ働きをしている。さらに別の種の分子シャペロンは凝集したタンパク質をほぐす働きをしている。分子シャペロンは様々な面でタンパク質が立体構造を保つために働いている。

分子シャペロンの働きは分子遺伝学的な手法や構造解析によって明らかにされてきた。例えば、酵母菌の分子シャペロンをコードする遺伝子を破壊すると、熱耐性が下がることが知られている。また、大腸菌の遺伝子組み換え技術により大量に作成した分子シャペロンを用いて、X線結晶構造解析やNMRを用いた解析、クライオ電子顕微鏡を用いた解析などによって、その立体構造と機能の関係が分析されている。

分子シャペロンの研究は医療への発展、特にアルツハイマー病への治療が期待されている。アルツハイマー病型認知症の方にみられる老人斑にはアミロイドの凝集がみられることが知られている。分子シャペロンの働きをうまく利用することで、このような凝集をほぐし、アルツハイマー病の予防や治療に発展できる可能性が期待されている。

渡辺洋平教授にはお忙しい中大変興味深い公演をしていただきました。ありがとうございました。

また、高田先生には記事作成にご尽力いただきました。ありがとうございました。

現代生物ゼミナール開催(報告)

12月8日 金曜日 現代生物ゼミナールを開催しました。

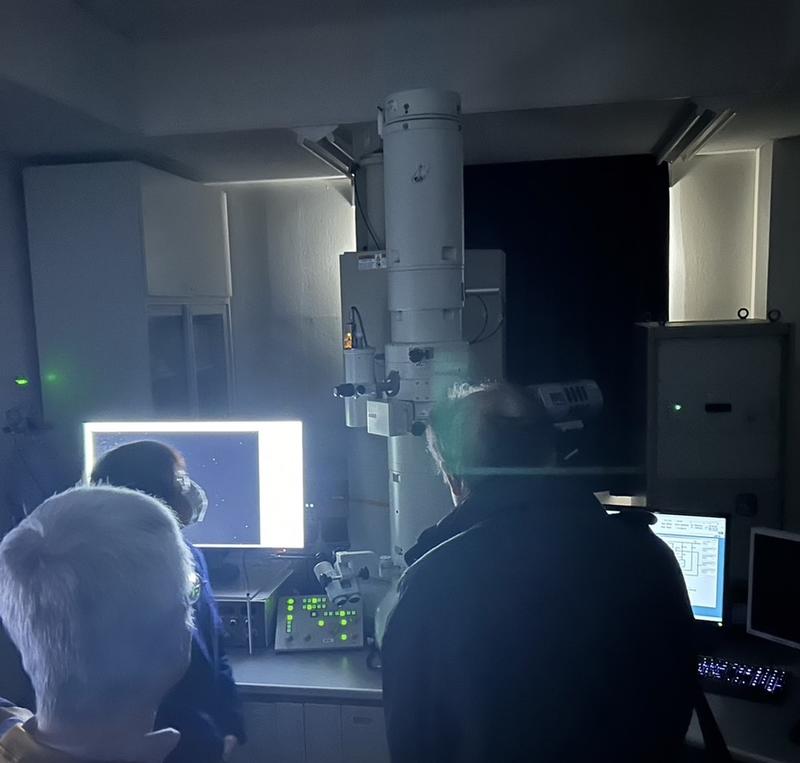

甲南大学理工学部を訪問し、研究室の設備見学や最先端の研究の紹介をしていただきました。

甲南大学理工学部といえばこのモニュメント!DNAの巨大分子模型が展示されています。

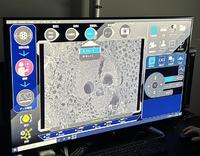

甲南大学理工学部には透過型電子顕微鏡があり、設備見学ではショウジョウバエをはじめとして様々な種類の画像を見せていただきました。

電子顕微鏡は高い分解能をもつだけあって、非常に明瞭な画像が取得できていました。

教科書で見られるような画像が実際に取得される過程を見せていただけたのは非常に貴重な機会だったと思います。

設備紹介ありがとうございました。

お知らせ 遺伝子実験の援助

近年のバイオテクノロジーの発展は凄まじく、最近では高校でも分子生物学的な手法を用いた遺伝子に関する実験の報告も見られるようになってきました。

しかしながら、遺伝子に関する実験を行う場合、教員としては専門的な知識と技術、ピペットや電気泳動層などの設備、制限酵素やDNAリガーゼなど高価な試薬など、多くの高いハードルがあります。

このようなハードルを少しでも下げるために、東京大学農学部では、バイオテクノロジー実験の経験がない高校の先生方を対象に、実験手法や実習法のトレーニングの機会を提供し、実施の援助をしております。

やってみたいけど、機器がない、試薬がない、という先生方、これを機会に取り組んでみませんか?

詳しい情報はこちらからどうぞ

お知らせ カードゲームのご紹介

「生物は暗記が多く、覚えるのが大変だ。」そんな生徒たちの声をよく聞きます。

生化学や免疫分野では、物質名や細胞の名前、それぞれの働きや役割を関連付けて理解することが重要ですが、種類が多く壁を感じてしまう生徒も多いのではないでしょうか。

そのような時に試していただきたいのが、生化学入門カードゲーム「どうかな 同化な!?生化学」と免疫カードゲーム「Immuno!」です!

「どうかな 同化な!?生化学」は単糖類やアミノ酸など基本単位となる有機物が糖類やタンパク質などの高分子化合物に合成される過程をカードゲームにしたものです。

免疫カードゲーム「Immuno!」は大人気免疫細胞アニメ「はたらく細胞」の画像を使用した、免疫細胞同士のつながりの理解を助けるためのカードゲームです。

共に多くの学校から実践報告が集まっています。学校での利用に限って先生方にお分けしています。ご興味のある先生方、詳しい情報はこちらからどうぞ。

若手中堅教員のための実験研修会 その3

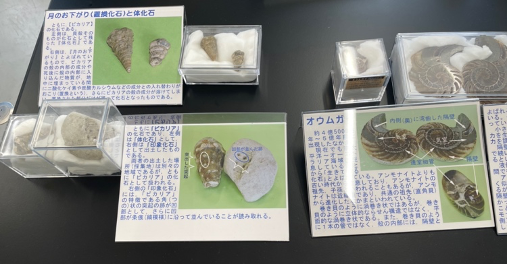

兵庫県立青雲高等学校 松本 誠司 先生を講師としてお招きし、「イベントや出前授業で使える化石を用いた体験講座」を行いました。

まず、出前授業の心掛けとして、高校生が主体となり、小学生・中学生に対して出前授業を行うために、教員が行うべきは「レール」を敷くこと、「教育的視点」をもとに地域の方と事前に打ち合わせをすることが大切とのお話がありました。

実際に化石発掘を行いました。化石をハンマーで割ってみたり、様々な道具で削ってみたり。触ってみないとわからないような感触、実際手にとってわかる出前授業だからこそ感じ取れる実感があると思いました。化石を発掘した後、種類を調べ、特徴を記録し、ケースなどに保存することで完了です。

化石を発掘するとき、ハンマーで強く叩きすぎてヒビが入ってしまった時、どのように対応すべきかなど、実際に行っているからこそのノウハウを伝えていただきました。

小学校の出前授業では時間的な関係で難しいですが、化石の発掘と分析により、古環境の推定も行える。木の葉の化石や現在の地形や環境の情報から、化石が発掘された場所が古塩原湖であったことや近くで火山活動が活発であったことなど、1つの化石から様々な情報が読み取れることを紹介してくださいました。

『小学生相手の体験だと「発掘できてよかったね」で終わってしまうことが多い。

短時間で完了しなければならないイベント(科学の祭典など)ではそれでよいが、

出前授業ではそうではなく、「児童に何を気づかせたいか」と、「児童のアウトプット」が大切』

『結果の予想(仮説)を立てて共有してから、実験すること』

『「自分の考えと他者の考えの”違い”」や「自分の考えと実験の結果との”違い”」を考え話し合うことが大切』

と繰り返しおっしゃっていました。

化石の同定や情報収集はこちら「塩原化石教育プロジェクト」がおすすめです。ぜひご参照ください。

今回会場には多くの化石を展示していただきました。これらの化石の多くは市立西宮高校 久保和宏教諭 からお借りしたものです。ご利用したい方はぜひ問い合わせてみてください。

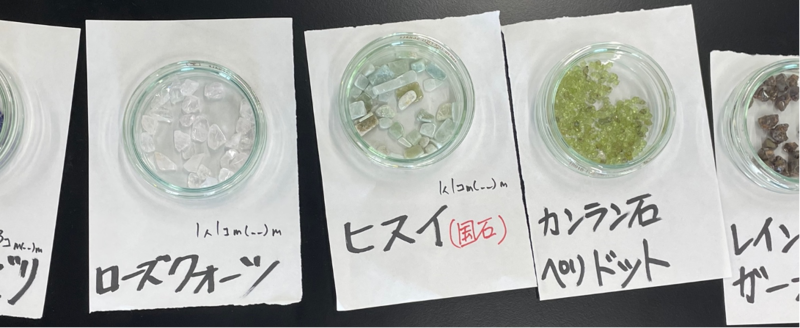

最後に以下の写真のような、講師が買い集めた各鉱物(や宝石)や、サメの歯の化石などをお土産として参加者にプレゼントされました。

若手中堅教員のための実験研修会 その2

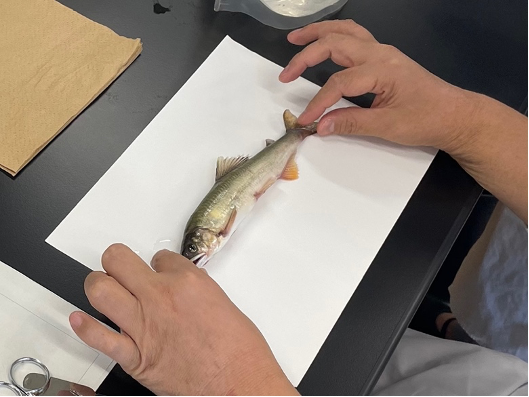

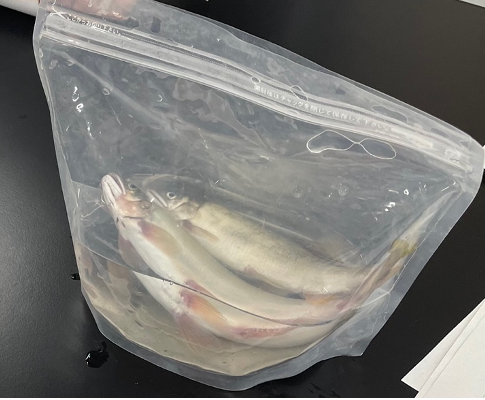

兵庫県立千種高等学校 筏 泰介 先生を講師としてお招きし、「アユの解剖」の研修を行いました。

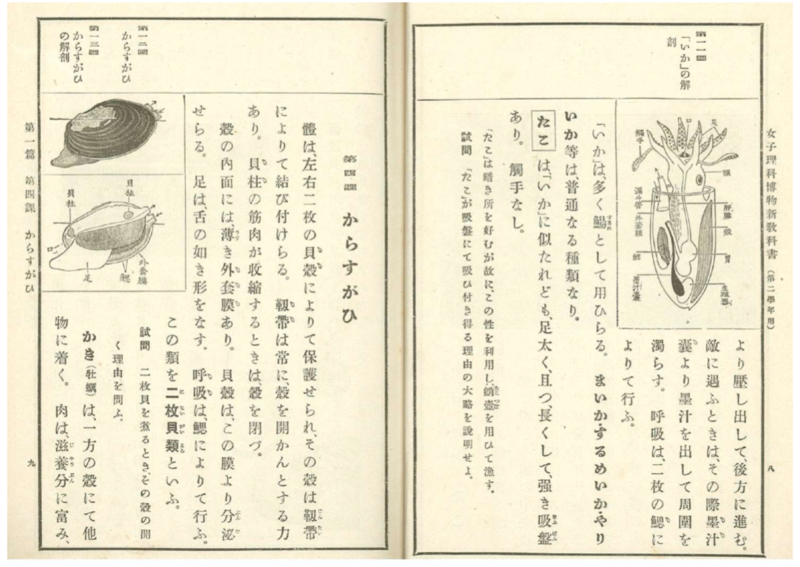

アユの生態に関する豆知識や実物を用いた観察を教えていただきました。魚介類の解剖を理科学習の材料とすることには歴史があり、明治・大正時代の教科書にもイカや貝の解剖図が掲載されています。

アユは群れとして行動する個体もいれば、単独で縄張りを形成して行動する個体もいます。教科書にもその生態や体長との関連が掲載されるほど、よく調べられています。鮎釣りは揖保川が発祥の地とされていて、兵庫県との関わりも深いそうです。

本日の研修では、アユを実際に解剖し、腎臓と耳石を観察しました。アユはあらかじめ麻酔にかけています。

参加者の先生方も写真を撮りながら、熱心に観察に取り組んでおられました。

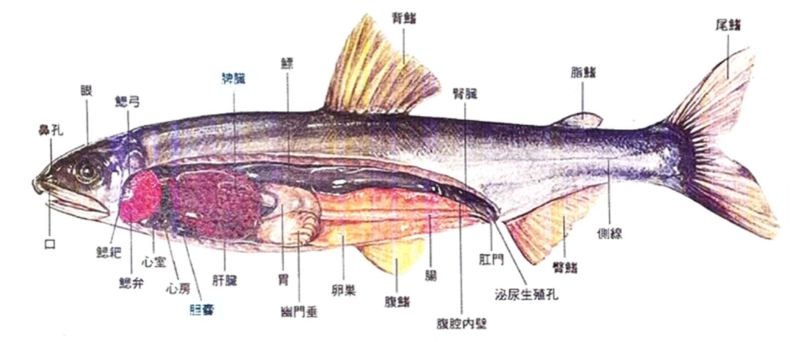

魚類は何を食べるかによってエラなど微細構造が異なる場合があるそうです。腎臓や耳石だけではなく、心臓や生殖巣、脳など様々な臓器の観察にも利用できるとのことです。ぜひお試しください。

若手中堅教員のための実験研修会 その1

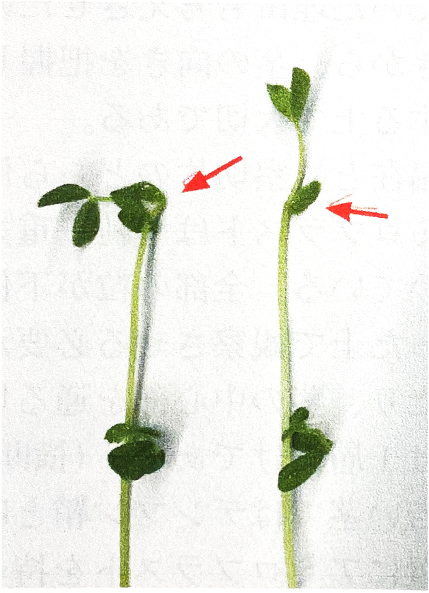

兵庫県立明石高等学校 薄井 芳奈 先生による「豆苗を用いた重力屈性とアミノプラストの観察」の研修を行いました。

新学習指導要領では「見出して理解する」というフレーズが多用され、実験観察の仕組みの理解に結びつける体験が以前にも増して求められています。今回は植物ホルモンの作用を確かめる実験だけでなく、「刺激を感受する仕組み」に関わる実験を取り入れて研修してくださいました。

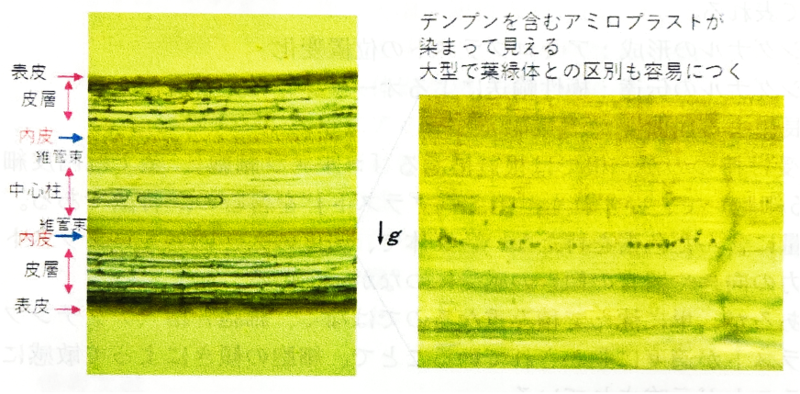

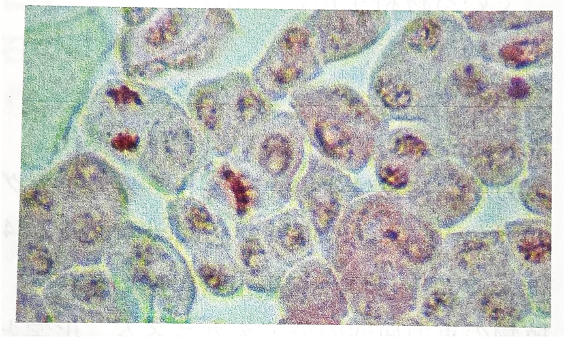

① 「刺激の受容」:豆苗を用いたアミロプラストの観察

アミロプラストはデンプン粒を多く含んだ色素を含まない色素体で、根冠にある「コルメラ細胞」や茎にある内皮細胞である「デンプン鞘細胞」に含まれています。密度の大きいアミロプラストが位置を変えることで重力の向きや器官の傾きの受容に関与しています。

今回は根冠のコルメラ細胞、茎の内皮細胞に含まれるアミノプラストをヨウ素液で染色し観察しました。薄い切片を作成するために、寒天を利用して組織を固定する方法など、様々な工夫を教えていただきました。

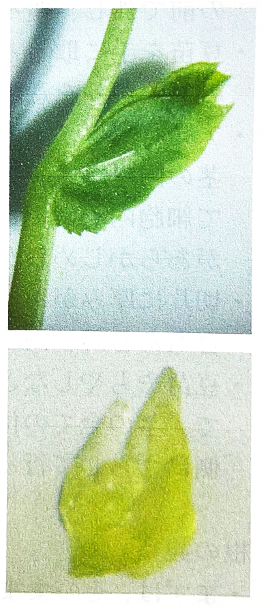

② 豆苗を用いた茎頂分裂組織の観察

根端分裂組織の観察はよく行われますが、茎頂分裂組織の観察はそれほど多く行われていないように思います。豆苗はその観察材料として非常に簡便に観察できるそうです。

豆苗の先端付近の膨らみを開いていくと茎頂が見えてきます。

この組織を切り出し、酢酸で固定、染色液と塩酸で解離・染色を行い、観察を行います。細胞が小さく詳細を観察するには不向きかもしれないですが、ネギ根の根端分裂組織の観察同様、非常に簡便に分裂細胞の観察を行うことができました。

こちらにも実践が載せられています。ぜひご参照ください。

「高校生物 実験教材の広場」

https://bioeve88.web.fc2.com/

また、神戸市内の施設実験室を拠点に、高校教員が集まって実験や授業の工夫を共有する会であるKOBE金曜EveLabo を主宰しており、ブログで情報発信をしておられます。ぜひご参照ください。

「KOBE金曜EveLabo」

https://bioeve88.blog.fc2.com/

研究論文、実践報告 募集中

1 生物部会誌への研究論文及び実践報告の原稿について募集中です。

2 応募方法

部会誌への掲載を希望される方やお問い合わせは、市立西宮高校(0798-74-6711)の越谷までお電話ください。

3 締め切り 令和5年2月末

4 詳細は生物部会の部会誌に掲載のものをご覧いただくか、上記までお問い合わせください。

また、ご一報いただいた方には、別途、作成様式を記したファイルと提出先をご連絡します。

おしらせ HPの運用

2024年度よりこちらのHPを公式HPとします。

以前のホームページは閉鎖します。

生物部会誌VOL.46 研究論文及び実践報告 募集中

1 生物部会誌vol.46への研究論文及び実践報告の原稿について募集中

2 応募方法

部会誌への掲載を希望される方は、県立西宮今津高等学校 教頭 田中優至までお電話かメールでご一報ください。

メール:Yuuji_Tanaka@pref.hyogo.lg.jp

TEL :0798-45-1941

3 締め切り 令和4年2月末

4 ご一報いただいた方には、別途、作成様式を記したファイルと提出先をご連絡します。

現代生物ゼミナール開催(報告)

2021年12月10日、県立人と自然の博物館のホールをおかりして、第161回現代生物ゼミナールにおいて、京都大学ウイルス・再生医科学研究所 准教授 宮沢 孝幸氏にご講演いただきました。

非常にパワフルなご講演で教員一同圧倒されました。

ウイルス学がご専門とあって新型コロナウイルスに関するお話の中で、「ウイルスに関する正しい知識を身につけて、経済と両立した感染対策を行うべきだ」ということを繰り返しおっしゃられていました。

また、動物からヒトへウイルスが感染することから、動物が持つウイルスの研究により、ヒトが今後感染するであろうウイルスを予測していく時代に向かうことが大切だという言葉が特に印象的でした。

また、ウイルスと哺乳類の進化の関係に関するご講演では、ウイルス由来の酵素が哺乳類の初期発生時の着床に働いていることから、当時のウイルスの感染が胚の着床の効率を上げ、哺乳類の進化に関係しているという内容でした。

宮沢准教授の進化に関するさまざまな仮説を交えて、非常に興味深い講演会となりました。

ご多忙の中、遠くから足を運んでいただき、ありがとうございました。

教員向け研修会 報告

2021年12月9日、神戸商業高校にて、理化学研究所で行われている「成体の脳を透明化し1細胞解像度で観察する技術」ついて講義がありました。

以下の写真はマウスの透明肺です。左はオレンジの染色液で染められています。

透明化試薬

https://www.tcichemicals.com/JP/ja/c/10431

顕微鏡も開発したとのお話がありました。

観察対象の厚みがあるため、既存の顕微鏡ではピントが合わなかったり、観察できない、ということがありました。

そこで、横から光を当てたり、下側カメラでピントを自動を合わせることで、様々な厚みの部分の平面写真が撮影できる、ということでした。

つまりまさにCTスキャンのような写真が撮影できる、ということでした。

この技術と、細胞を観察する技術を組み合わせ、脳全体の細胞すべてを階層的に観察することができる、というまさに夢でも見ているかのような内容でした。

面白いはもちろんのこと、衝撃を受ける内容でした!

CUBIC-X によるマウス全脳全細胞の”点描画”

http://sys-pharm.m.u-tokyo.ac.jp/cubic-atlas.html

リンク先に細胞の核をひとつひとつ点描画した動画があります。

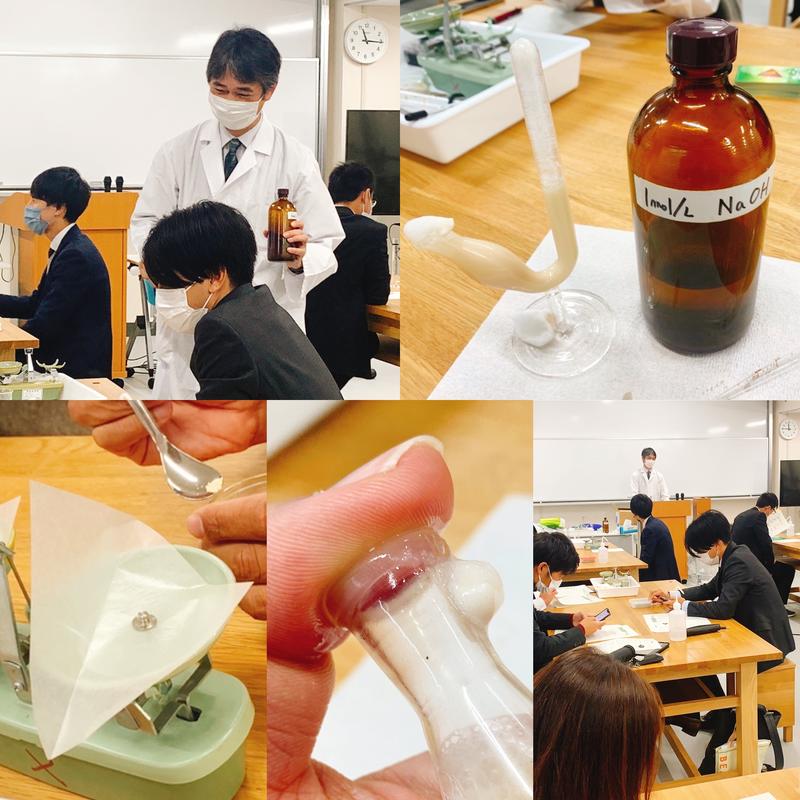

2021若手から中堅理科教員のための観察実験研修会

10/25に県立研修所にて科学部会と合同で行われました。

生物部会からは以下の内容で研修を行いました。

「アルコール発酵」田井先生

「花粉管の観察」景山先生

「失敗しない体細胞分裂の観察と顕微鏡の整備」中江先生