2024年9月の記事一覧

高度産業科学技術研究所訪問について(R6.8.22)

高校2年生の試行ラボ訪問では、8月22日に、高度産業科学技術研究所のお世話になって、SPring-8/SACLAの見学と、NewSUBARUを訪問しました。

附属高等学校2年生と1年生の生徒9人と引率教員2名が、最初に理化学研究所の大型放射光施設のSPring-8とSACLAを訪ね、理研職員の方による詳しい説明を聞くことができました。

SPring-8の内部で各ビームラインにある研究設備を詳しく解説して貰いました。小惑星リュウグウの微粒子を分析することで、リュウグウの成り立ちや、残念ながら生物の起源となりうる有機物は

見つからなかったこと、などを確定したビームラインも含まれています。

定期点検中であったこともありますが、SACLAでは普段は見ることができない線形加速器を直接見る機会を頂きました。大型施設の心臓部を生で見れるということは、研究者でもそれほどは経験できないことです。

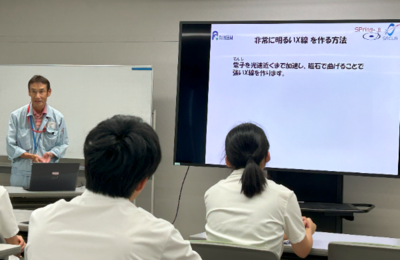

さらに、高度産業科学技術研究所へ移動して、原田所長から直接NewSUBARUでの研究を解説して頂きました。これまでの研究のご経歴や、今進めていらっしゃる研究を直に聞くことは、「どこが面白いことなのか」、「どこがすごいのか」を、本校の生徒が、本物の研究者から教えてもらえる機会となりました。

NewSUBARUは兵庫県立大が運営している放射光施設です。

そして、NewSUBARUが誇る世界に一つしかない磁場勾配を自在に変えながら特殊な放射光を生み出せるアンジュレータの特徴を、その研究開発に直接携わっておられる県立大の田中義人教授から教わりました。

「NewSUBARUにしかない」、という研究施設で、最先端の研究を行っている先生方から指導を受けるということは、高校生にとって特別な経験になっていると思います。

本当に有難うございました。

IMG_1 理研職員の方による放射光の解説

IMG_2 普段は決して見ることのできないSACLAの線形加速器

IMG_3 高度産業科学技術研究所 原田所長によるNewSUBARUでの研究の解説

IMG_4 NewSUBARUが誇る世界に一つしかない磁場勾配可変型アンジュレータ

理学部訪問について(R6.8.9)

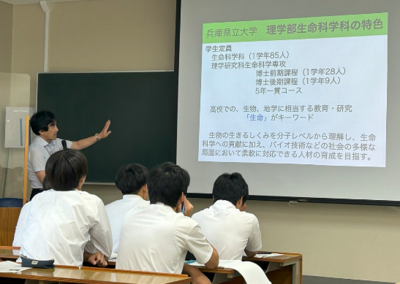

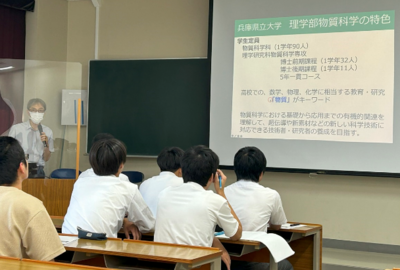

高校2年生の試行ラボ訪問の一環として、8月9日に、理学部の見学ツアーを行いました。附属高等学校1,2年生の生徒14人が、播磨理学キャンパスを訪問して、キャンパス内の研究室や図書室、情報処理室を見学しました。そして、入試情報など理学部の紹介説明を受けたあと、理学部長・理学研究科長の吉久先生から生命科学科について、また理学副学部長の篭島先生から物質科学科について、詳しいご紹介を頂きました。

さらに、高温超伝導などの低温実験の実演や、遺伝操作した渦虫の観察など、先端の研究に触れることができる体験をさせて頂きました。

超伝導磁気浮上効果などは、実際に目で見て感じることが科学への興味をもつためにとても大切なことです。宮坂先生の研究室では、4年生や大学院生の方が、高校生たちへの質問を交えながら、様々な実験の実演を行ってくださいました。

プラナリアの名前でも知られている渦虫の研究では国内の第一人者とも言える梅園先生から直接にご指導も頂きました。科学的に考えることを教わり、実験して得た結果をどのように考えて理解していくのか、その点を大切にする心を教わったように思います。

本当に有難うございました。

IMG_1 理学研究科長の吉久先生による、生命科学科の紹介

IMG_2 篭島先生による、物質科学科の紹介

IMG_3高温超伝導などの低温実験の実演(宮坂研究室)

IMG_4遺伝操作した渦虫(プラナリア)の観察(梅園研究室)