2021年9月の記事一覧

自分の可能性を信じてー東京パラリンピックを終えてー(中学校全校集会挨拶より)(R3.9.6)

夏休みが終わって1週間が経ちましたが、生徒の皆さんは気持ちを新たに頑張っているでしょうか。

今日は、昨日が閉会式で8月24日から13日の日程で行われました東京パラリンピックのお話をします。

日本は、今回の大会で金メダル13個を含む51個のメダルを獲得しました。

日本パラリンピック委員会の委員長の河合純一さん(バルセロナ(1992年)からロンドン(2012年)までパラリンピック6大会連続出場、金メダル5個を含む21個のメダルを受賞)は、「よくオリンピックは平和の祭典といわれるが、パラリンピックは、人間の可能性の祭典。」と言っています。

オリンピックは33競技339種目でしたが、パラリンピックは22競技540種目が実施され、パラリンピックの方オリンピックよりも種目が圧倒的に多くなっています。これは、障害の種類や程度によってクラス分けされているからです。

競技は、水泳、陸上、アーチェリー、バドミントン、車椅子ラグビー、車椅子バスケットボール、車椅子テニス等に加えて、パラリンピック特有の競技として、「目隠しを付けて、鈴の入ったボールを互いに投げ合って得点を競う」ゴールボールや、「ジャックボールと呼ばれる白い目標の球を投げた後に、それぞれ赤と青の6球を投げ合って、自分の球をよりジャックに近づけた方が勝ちとなる」ボッチャなどがあります。ボッチャは、脳性まひなどの比較的重い運動機能障がいがある人のためにヨーロッパで生まれたスポーツです。

今回のパラリンピックのボッチャ個人で初の金メダルを取った29歳の杉村 英孝(すぎむら ひでたか)さんは、生まれた時から脳性まひの障害で、ボッチャは19 歳の時に始めたようです。車椅子で、左手の振って球をミリ単位で、投げていた姿に感動しました。

車椅子の人、視覚障害の人、知的障害の人、手足に障害を持った人など、自分の可能性を最大限に発揮してそれぞれの種目を戦っていたと思います。

一昨日(9/4)は、車椅子テニス男子シングルスの国枝 慎吾(くにえだ しんご)さんが金メダル、最終日の昨日(9/5)は、女子マラソンの視覚障害の部での道下 美里(みちした みさと)さん、バトミントン男子シングルで車椅子の部の梶原 大暉(かじはら だいき)さんが金メダルを獲得するなど、これまでの諦めかけた苦労の話を聞いて気持ちが熱くなりました。

私自身は、怪我で脚を無くしたり、目が見えなくなったら、このように頑張れるかと自問自答しながら競技を見ていました。

障害の内容や程度が違っても、自らの可能性に気づき伸ばすことによって、新たな世界が開けます。しかし、頑張る姿に拍手を送ることが、頑張れない人への圧力や頑張ることへの強制に繋がることのないように指摘する人もいます。

日本パラリンピック委員会委員長の河合さんは、パラリンピックについて、「もっている可能性を発揮することが、人々が自分自身がもっている可能性に気づくことにもなり、想像をこえるパフォーマンスに触れた方々が、ご自身のなかにあるかもしれない無意識のうちにもつ心のバリアを取り除く力ももっているのではないか。」とも言っています。

皆さんは、たくさんの可能性を持っています。時にはしんどくなったり、困難が訪れたら諦めたくなることもあるかもしれません。しかし、自分が持っている可能性を、最後まで諦めることなく、精一杯頑張って欲しいと思います。

現在緊急事態宣言中ですから、まだまだ感染症対策をとりながらも、熱中症にも気をつけて、過ごしてください。

校長 小倉 裕史

中高合同公開授業の実施で教員の指導力向上へ(R3.9.1)

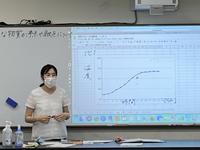

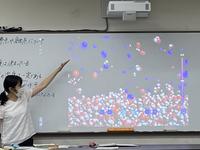

9月1日(水)、附属中学校1年生の理科の授業を、中学校と高等学校の教員で見学した。今回の公開授業のテーマは、① ICTの活用、② 個別最適された学び、③ 主体的・対話的で深い学びの視点 であった。

中学校が今年度から、高等学校は来年度入学生から学習指導要領が改訂され、併設型中高一貫校である本校では、中学校と高等学校の教員が、相互乗り入れで授業を行っているが、公開授業を合同で見学して、その後に研究協議をして、教員の指導力の向上に努めている。

今回は、中学校1年生の理科で、「身のまわりの物質」の単元で、「状態変化と温度」の内容で、エタノールを加熱して時間と温度の関係をグラフにしたものを、ICTを活用してまとめ、物質の融点(固体が液体に変化する温度)と沸点(沸騰する温度)について、班でまとめる授業展開であった。

昨年度から導入された生徒1人1台端末を使って、各班の実験結果のデータを分析し、話し合いを取り入れ、振り返りもICTで実施するなど、工夫が凝らされて授業展開であった。

授業後の中高合同での研究協議では、授業の感想だけでなく、ICTの効果的な活用、主体的・対話的で深い学びを全ての生徒に対して実施する困難さ、より生徒にわかりやすくするための授業について様々な意見交換が活発になされた。

校長からは、今回の学習指導要領の改善のポイントを整理し、中学校と高等学校の理科の目標の共通点と相違点と単元の繋がり、理科の授業や探究活動における資質・能力を育むために重視すべき学習過程のイメージ、本校の高校における専門教科「理数」としての目標、評価と指導の一体化と観点別評価について、独自資料を配付して助言した。

中学校と高等学校が互いの授業を見学して、指導力の向上を図ることができるのも、併設型一貫校である本校ならではの魅力であると感じる。教員がこれまで以上に教科指導力を向上して魅力ある授業を実施し、生徒の学力向上に繋げて欲しいと願っている。

校長 小倉 裕史