研修の様子

11月11日(火) ⅢC1324 (高)実習教員のための観察・実験講座

講義:観察・実験に関する基本的な知識について

県立総合教育センター 指導主事

演習:観察・実験を効果的に行う工夫について

県立総合教育センター 指導主事

〇講義では、葉に含まれる色素の分離実験と加速度の測定実験を行い、それぞれにICTと生成AIの活用方法を体験しました。受講者同士で教えあい、実験の準備の仕方、データの処理の仕方などについて具体的に確認することができました。

〇演習では、理科室拝見の報告と、試薬調整についての実験紹介を行いました。理科室拝見では、県立学校の理科室で工夫されていることについて共有しました。実験紹介では、化学の陽イオンの定性分析の実験を通して、試薬調整の留意点や、廃液の処理に関する手続きなどについて情報交換をしました。

〇一日を通して、観察・実験に関する基本的な知識や効果的に行う工夫について、理解を深めることができました。

11月6日(木)ⅢE1102 人権教育講座

〔研修の概要〕

講 義 共生社会実現に向けて主体的に取り組む実践力の育成

-多様な価値観や今日的な人権課題の理解促進に向けて-

県教育委員会事務局 人権教育課 指導主事 三谷 修

発 表 今日的な人権課題に対応した教育実践

伊丹市立荒牧中学校 教諭 落合 由貴

演 習 主体的・実践的な人権学習を進めるために

・人権教育資料等を活用した指導の工夫

〔受講者の感想〕

・人権感覚というものは、実際に人から話を聞いたり、体験してみたりすることで培われていくものだと改めて思いました。まずは知識として自分自身が学ぶ姿勢をもつこと、そしてその学んだことを実践できるようにしていく必要があると思いました。

・教育実践の発表は学校をあげての取組だったので、大変参考になりました。勤務校でも制服や校則の見直しを行っているところですが、実践校の発表を聞いて、ボタンのデザインを生徒が考えていたように、生徒がより積極的に関わっていくような取組をしていきたいと思いました。

・人権課題は日々変化しており、自分が初任者だった時とは違った課題項目になっている、と正直驚きましたし、変わっていることを知らなかった自分のアンテナの低さを悔しく思いました。基本的な「自分も人も大切にする」という軸はぶれずに、より自分のアンテナを高くして引き続き、様々な情報を集めていきたいです。

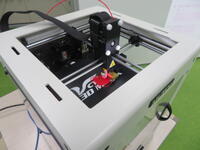

ⅢF1403 先端技術活用講座(3Dプリンタ)

〔研修の概要〕

講 義 授業における先端技術の活用

演 習 3Dプリンタの活用

演習・協議 STEAM教育における先端技術の活用

〔受講者の感想〕

- 生徒に制作活動を通して、ものづくりの楽しさと改善点を見つけ改善する力を育てたい。

- 3Dプリンタの有効性を感じたことと、自校の教員にとっても探究になると感じたからです。

- 3Dモデル製作を通じて、ものづくりの楽しさを体験させるとともに、色々なアイディアを改善しならがら形にする力をつける授業を行う。製作にあたっての課題の設定、アイディア出し、ペルソナの設定などを通じて探究力を身につけさとともに、マイクロビットなどとも組み合わせプログラミング学習にも取り入れたい。

10 月31日(金)ⅢC1320 (高)商業科教育講座B

講 義:課題研究等の専門科目における探究的な学びの充実をめざして

大手前大学 教授 北村 雅昭

公 開 授 業:神戸商業高等学校の課題研究公開授業

大手前大学 教授 北村 雅昭

県立神戸商業高等学校 教頭

県立神戸商業高等学校 教諭

協議・演習:各校における課題研究等の専門科目における探究的な学びの充実に向けて

県立総合教育センター 指導主事

〇講義では、課題研究等の専門科目における探究的な学びの視点をご自身の研究を踏まえ御講義いただきました。

〇公開授業では、神戸商業高等学校が取り組んでいる「ひょうごリーダーハイスクール」の取組を紹介していただきました。その中で、アプリを活用して個々の認知特性を数値化することにより、それぞれの課題に応じた効果的なアプローチの方法について考えることができました。

〇協議・演習では、各校の課題研究等の専門科目における探究的な学びの充実を図るために、自校の取組を紹介し、その後全体で共有することで、探究的な学びを実現するための具体的な方法について理解を深めることができました。

10月16日(木)ⅢE1104 演劇で学ぶコミュニケーション能力育成講座

会場 芸術文化観光専門職大学

〔研修の概要〕

【演習】

・演劇的手法を用いたコミュニケーション能力向上ワークショップ

・演劇的手法の視点を生かした学級集団づくり

【講義】

・演劇で学ぶコミュニケーション

〔受講者の感想〕

・本校は毎年10月末に文化祭で演劇を実施しています。全くの初心者が、何を大事にして演劇教育を進めれば良いか、また、クラスの雰囲気を作るためにどんな活動をすればいいか学ぶことができました。不安だった点を全て説明していただき、とてもありがたかったです。普段の学級経営にも使える内容でもあり、今後実践してみたいと思いました。

・非認知能力やコミュニケーション能力の必要性もさることながら「なぜ必要なのか」が入試や国際的な視点、地方活性化、イメージの共有からのプレゼン発表など、多様な視点で知ることができました。探究の授業に関わることが多いので、今回の研修のようにこれからの学びの重要性を実感できる講座を通して、自校に還元していきたいです。

・様々な活動を通して、コミュニケーションをとることの大切さや配慮すべきことを体験できました。人の捉え方はそれぞれであり、それを認識すること、それを楽しむこと、それをうまく繋いでいくことが大切であると思いました。