|

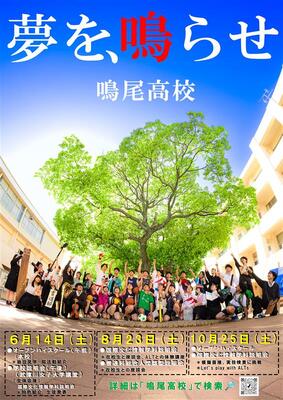

兵庫県立鳴尾高等学校 |

【お知らせ】国際文化情報学科および普通科・総合人間類型説明会(座談会) NEW

日時:令和7年8月23日(土)

国際文化情報学科 ①10:00~11:00 ②13:00~14:00

普通科・総合人間類型 ①11:00~11:30 ②14:00~14:30

※事前申込制、人数制限あり(各回40名まで)

※令和7年7月19日(土)申し込み受付をスタートします!

◎令和6年度 78期生 英国研修旅行は こちら へ

◎令和6年度 78期生 沖縄・石垣島 修学旅行はこちら へ

◎令和6年度 第19回オーストラリア海外研修の様子はこちらへ

◎令和6年度 第2回鳴高ナビたんキャンプの様子はこちらへ

◇令和7年度年間行事予定は「学校生活→年間行事予定」から閲覧できます。

◇令和7年度7月・8月行事予定を追加しました。「学校生活→月間行事予定」から閲覧できます。

◇令和7年度BYOD情報は「中学生の皆様へ→BYOD導入による一人一台端末について」から閲覧できます。

◇令和7年度入試情報を更新しました! こちら から閲覧できます。

◇出席停止届を改訂しました。こちらから閲覧できます。

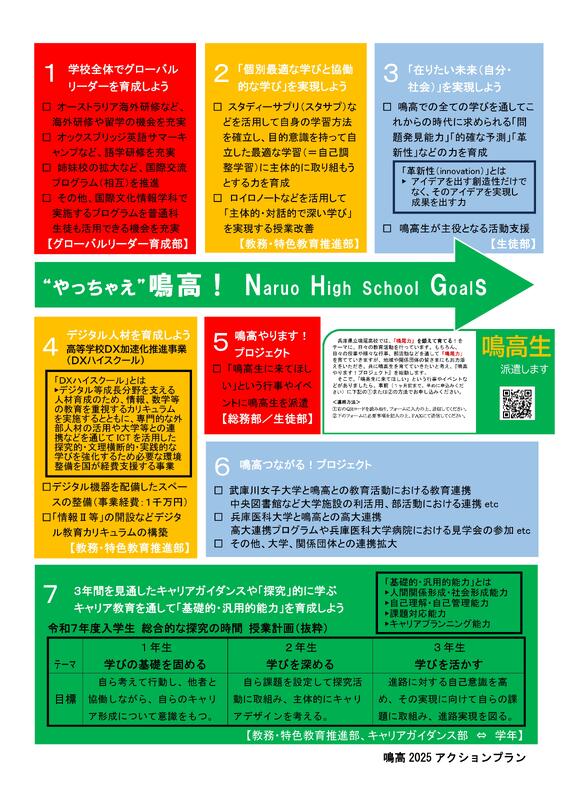

鳴尾高等学校の「スクール・ミッション」、「スクール・ポリシー」を実現するために、

“やっちゃえ”鳴高! Naruo High School Goals(NHGs)の7つのゴールに向かって進みます!

継続して実施中!

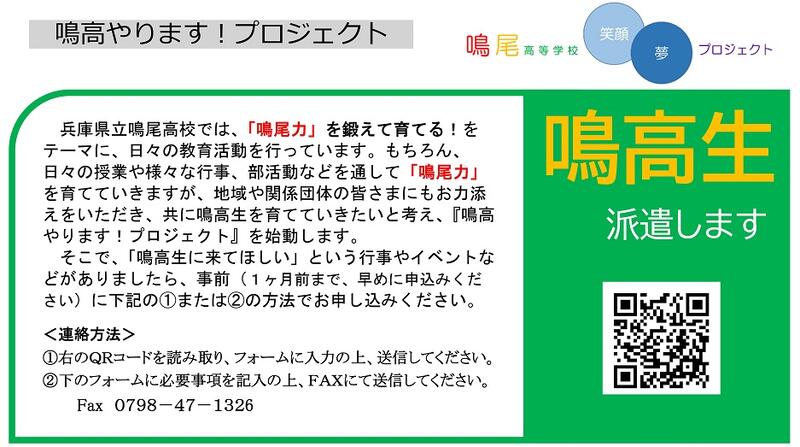

「今年度もやっていますか?」というお問い合わせをいただいています。

地域、企業(事業所)、NPO法人等々の皆さま、「鳴高生の力を貸して欲しい!」という企画がありましたら、どうぞこちらのフォームからお申し込みください。

こちら ↓↓↓ から

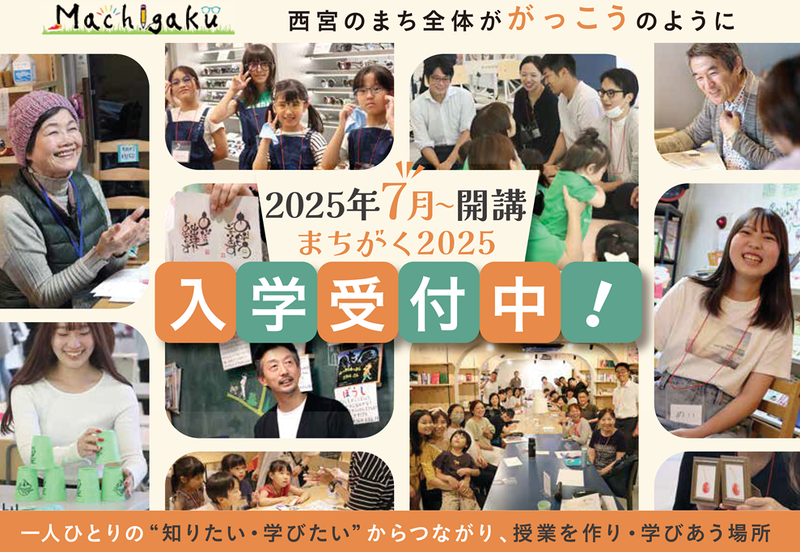

✅ Machigaku(まちがく2025)と連携した取組みがスタート!NEW

✅ 鳴高つながる !プロジェクト 2025 【部活動編】 NEW

実施要項はこちら

「申し込みフォーム」はこちら

「承諾書」はこちら

✅ 令和6年度から武庫川女子大学と鳴高との教育活動における教育連携を進めています

本校生徒・教職員が武庫川女子大学の中央図書館をはじめ大学の施設を利活用させていただくだけでなく、部活動(野球部。女子バスケ等)においての連携など、教育に係る連携をどんどん進めていきます。

野球部×武庫女の取組みが、武庫川女子大学のHPに掲載されました!

武庫川女子大学HP←その様子はこちらをクリック

✅ 令和7年度から兵庫医科大学と鳴高との高大連携の取り組みを進めています!

令和7年度から兵庫医科大学と本校との連携校ならではの様々な取り組みを進めていきます。

鳴高2025ポスター(A3版)は、関係中学校へ配布します。

※西宮市立中学校には別途、A2版のポスターも配布予定です。

※それ以外で、ポスター(A3版)を掲示いただける場所がございましたら、本校の教頭(紙谷)までご連絡ください。

美術部 78期生 田川結依さん

美術部 78期生 松本和久さん

|

|

鳴尾高校マスコットキャラクター |

※鳴高生イラスト及びマスコットキャラクターの著作権は鳴尾高校にあります。画像の無断転用等を固くお断りします。