研修の様子

9月7日(水)ⅢC1103 (小)算数科授業実践講座

(研修の概要)

講 義

一人ひとりの児童の数学的な見方・考え方の成長をめざす授業

神戸大学大学院 教授 岡部 恭幸

演習

数学的に問題発見・解決する過程を重視した授業づくり

・自分の考えを言葉や図を用いて表現させる指導の工夫

(受講者の感想)

・午前の講義では、児童のつまずきの原因が分かり、見方を与え、土俵に乗せるための手立てを考えなければならないと思いました。これまでの研究授業で、C(努力を要する)とされる児童に対する手立てを考えることはありましたが、児童の思考をここまで深く掘り下げて考えておらず、私自身も見方を変えるきっかけとなりました。午後の演習では、初めて使用する機能もあり大変便利に感じました。ICTを使いこなし分かりやすい授業づくりをしていきたいです。

・見方・考え方を育てていくために、その時だけの授業ではなく、小学校全学年を通して育成していくことが大切だと学びました。アタッチメントの重要性もよくわかりました。友だちと話し合うことで自分が変わるという経験を通して、見方・考え方が育つのだと学びました。今までの私の授業だと、算数が得意な児童しか手を挙げない授業になっていたと思います。図形の授業についての実践では、どのような授業にしていくかを他の先生方と交流することができてよかったです。今日の学びを今後に生かしていきたいと思います。

・「数学的な見方・考え方」という言葉は聞き馴染みがありましたが、実際どのような考え方や捉え方なのか曖昧だったと思います。今日の研修でそれが明確になっていったように感じます。そして、こういった見方・考え方はある発達段階だけではなく、幼い頃からつながっていることもわかりました。これからの授業において、「これを覚えておこう」といった知識だけではなく、考えることや答えまでの過程を大切にしていきたいと思いました。

9月5日(月)ⅢC1241(高)英語科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 生徒の言語知識・言語運用能力を測るために必要な基本的概念について

大阪大学 准教授 今尾 康裕

演 習 生徒の学習方略の改善につなげる英語科のテスト作成について考える

・生徒の言語知識・言語運用能力を適正に評価し、生徒の学習方略の改善を図るテスト

作成を考える

〔受講者の感想〕

- テストの結果から自己の指導を振り返らなければならないと改めて感じました。生徒にどのような力を付けさせたいかということをより具体的に、かつ長期的な視点で考えたいと思いました。

- これまで観点別評価について迷うことがありましたが、今回の研修を通して実践的な評価の方法を多く知ることができました。自校でも実践していきたいと思います。

- 他校の先生方と評価の事例について共有し合い、自分の取組を改めて客観的に見直すことができ、有意義な一日でした。

ⅢC1115(小中)道徳科授業実践講Ⅱ

【講義】

道徳科における「対話的な学び」を通して深い学びに迫る指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

【発表】

ねらいに迫る道徳科授業

【演習】

「対話的な学び」を通して生き方について考えを深める指導と評価の在り方

(受講者の感想)

・道徳が教科となり、教科書や指導書を見ながら授業をすることが多く、自分なりに中心発問を考えたり授業を構成したりして、工夫することが必要だと思いました。道徳科の評価についても、子どもの学びを価値付け、一人一人に向き合いながら、子どもの考えを大切にしたいと思いました。

・道徳科の授業において、中心発問でしっかり時間を取らないといけないことは知っていましたが、中心発問以降の対話的によって考えが深まる授業展開の必要性を感じました。今日学んだことを生かし、教材をじっくり読み込み、子どもの心が揺すぶられるような道徳科の授業をめざしたいです。

8月29日(月) ⅢD1106 特別支援教育の視点を生かした生徒指導講座

〔研修の概要〕

講 義 「個」を大切にし、認め合える学級「集団」づくり

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

演 習 二次的な不適応を未然に防ぐための生徒指導

・通常の学級における「個別支援」と「集団指導」の工夫

〔受講者の感想〕

・読み書きについて、支援ツールがたくさんあることを知りました。線をひい

たり、枠を当てたりすることは知っていましたが、もっと多岐にわたって紹

介しているサイトなどがあると知り、活用したいと思いました。二次的な障

害を防ぐために子どもたちの自己肯定感を高められるようにしていきたいで

す。

・今日の講義を聞きながら、自分のクラスの子や今まで担任した子たちの顔が

思い浮かびました。それぞれの個性や特性に合わせた支援をし、授業のUD化

を行い、認め合える集団をつくりたいと思いました。さまざまな支援例や支

援員さんとの連携についても聞くことができ勉強になりました。午後の演習

では、具体的な事例に対する支援を考えたり他の先生方の考えを聞いたりす

ることで自分の中の引き出しが増えたように感じました。

・叱るだけでなく、適切な行動を増やしていくという視点で支援したり事後対

応したりすることを心がけたいです。また、できないことに目がいきがちに

なったりここまでさせたいという思いが強くなったりしがちだけれど、子ど

もの小さな変化を見逃さずほめたいです。同じ残り時間5分でも、早く、あ

と5分!ではなく、あと5分あるよ、間に合うよとポジティブな声かけをし

たいと思いました。

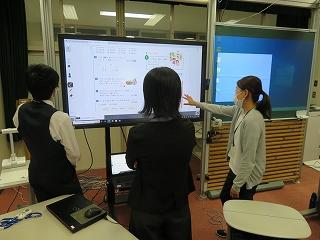

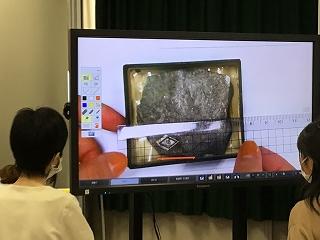

ⅢE1302 中堅教員のためのICT活用講座

※8/26(金)ⅢE1302 中堅教員のためのICT活用講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性やその基本操作

演 習 学習指導の効果を高めるためのICT活用について

-ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性を生かす-

講義・演習 効果的な教材の作成

・写真・動画の加工

講義・演習 教育の情報化の推進

・校内研修の進め方

〔受講者の感想〕

・機器を使うことが目的にならないようにしたい。また、学習効果があるかについて検証をする必要があると感じた。

・デジタルの良さ、アナログの良さ、それぞれの良いとこどりをした授業ができるようになりたい。

・授業力を高め、上手くICTを活用していきたい。