研修の様子

11月22日(水)ⅢC1329 (高)情報科教育講座B

〔研修の概要〕

講義・演習

情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティ

・ネットワーク構築(メールサーバ)

・パケット通信の流れ(演習では「パケットトレーサー」を使用)

・通信の暗号化(暗号化の仕組み、無線LANの暗号化技術)

講義・演習

情報デザイン

・情報をデザインすることの意味

・デザインの一連の流れ(プロトタイプの作成)

〔受講者の感想〕

・情報通信ネットワークのところは教科書を活用したりスライドを見せて説明したりしているだけで、データの動き等については生徒自身にイメージしてもらうことも多くありました。今回学んだ教材を用いればパケットやデータの動きがとても分かりやすく、コンピュータがどのように通信しているのかが生徒にも伝わりやすいのではないかと思いました。実際に授業で操作するにはもうちょっと教員側の準備が必要だと感じているので、自身で触ってみたいと思いました。生徒の実態に合わせて利用する教材等も今後どんどん検討していきたいです。

・生徒の気持ちになり、取り組むことができました。アプリケーションの特性についても知りつつ、根本的な本質の理解を深めていきたいです。

11月15日(水)(高)農業科・水産科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 学習指導要領における目標や内容を理解する

講義・演習 農業生産工程管理(GAP)の実践事例から学ぶ

・農業生産過程におけるGAPの考え方

・次世代園芸施設導入事例での取組

演習・協議 農業生産工程管理の授業実践

・農業科教育に求められる農業生産工程管理に関する学習展開

〔受講者の感想〕

- 今回の研修を通してGAPをどのように実践するかというプロセスを学ぶことができました。また、実際に現場を見学させていただいて、GAPを実践するイメージを持つことができました。

- GAPの考え方は農業教育におけるPDCAサイクルと似ており、授業を展開する上でも、プロジェクト学習とのつながりを意識した指導が重要であると感じました。また、GAPを導入した農業経営を実践するためには、組織的な取組が必要だと思いました。

- GAPのチェック項目をもとに今後、取り組むことができる内容を精査し、校内の農業管理や農業教育にGAPを取り入れていく必要性を感じました。

11月16日(木)ⅢF1302 教員のためのICT活用講座

〔研修の概要〕

講義・演習 ICT機器(実物投影機・大型提示装置等)の特性について

・一斉学習における教員による教材の提示

演 習 学習効果を高めるためのICTの活用

・写真教材の作成

・アプリを活用した動画の作成

演 習 教育の情報化の推進について

・ICTを活用した授業の充実のための校内研修のあり方

〔受講者の感想〕

・ICT機器を活用することで、とても生徒たちの興味や関心を引き出すことができると思いました。今日実際に動画を作ってみて、時間はかかってしまいましたが、活用していくとだんだんと使いこなせるようになると実感できたので、今後もチャレンジしていきたいです。

・英語科なので、会話文をイメージするのにこういう動画があればいいのになと思っていました。実際に作ってみると案外簡単に作れて便利だったので使ってみようと思いました。

・本校は、タブレット端末の活用に関してはかなり進んでいると思いますが、タッチ式の電子黒板の活用やスクリーンなどの活用はあまりないので、実際に使ってみることで学びが多くありました。iMovieを活用した教材づくりでは、慣れないこともありましたが、教えていただいた技術を駆使して導入の教材を作ることができました。まだまだ時間がかかり、使いこなせているとは思えないので、繰り返し意識的に使ってみようと思いました。

11月16日(木)ⅢC1102(小)社会科授業実践講座・ⅢC1107(中)社会科授業実践講座

講義(小中)

社会的事象を多面的・多角的に考察する力の育成に向けた指導と評価の充実

兵庫教育大学 副学長 吉水 裕也

発表(小)

社会的事象の特色や相互の関連、意味を多角的に考える力の育成をめざした授業実践

ー「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」の授業づくり-

加東市立社小学校 教諭 吉川 修史

発表(中)

社会的事象の特色や相互の関連、意味を多面的・多角的に考える力の育成をめざした授業実践

ー「地理的分野」の授業づくり-

兵庫県立大学附属高等学校 教諭 宮内 俊輔

演習・協議(小)

社会的な見方・考え方を働かせ、学習の問題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業づくり

・情報を比較・関連付け、分類・整理し、考えを深める指導方法の工夫

演習・協議(中)

社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業づくり

・情報を比較・関連付け、分類・整理し、考えを深める指導方法の工夫

<受講者の感想>

(小)ほぼ毎日、社会科を教えていて授業をする難しさを感じていました。国語科や算数科と違い、資料から読み取って考えたり、予想することがおもしろさでもあると思います。しかし、なかなかうまく単元の課題を考えることが難しいと感じていました。吉水先生の話されていた「なぜ」「どうすべき」の学習課題の作り方をお聞きして、なるほどなと思いました。私も「なぜ」の学習課題を作るのが社会では当たり前だと思っていたので、探究→習得→活用を知り、内容が同じであっても、指導方法を変えたら、子ども達の反応も変わり、子ども達がおもしろいと感じる社会科の授業ができると思ったので、できそうな単元から取り入れていきたいと思いました。

(中)午前中の講義を受けて、授業の進め方について教科書に即して行うだけでなく、もっと意図をもって授業に組みたいと思いました。また、講義の中で「空き家から近畿地方の特色と課題を考える」という題材が示されて、勤務校のある地域は空き家も多く、過疎が進む地域であるため、子ども達に考えさせてみたいと感じました。午後の宮内先生の実践発表で、時間の使い方は違うものの生徒にさせたい活動の参考になりました。課題追究学習について、もう一度考えてみたいです。

11月14日(火) 令和5年度(小)理科授業実践講座 (中)理科授業実践講座

(研修の概要)

講義(小中共通)

主体的に探究する学習活動の工夫 ―科学的に探究する力を育成する学習活動の充実と学習評価の在り方―

兵庫教育大学大学院 教授 山本 智一

演習・実習(小学校)

理科の見方・考え方を働かせ、問題を科学的に解決する授業づくり ―「生命」を柱として―

・主体的な問題解決に取り組むための導入の工夫

・観察や実験を通して、問題解決の過程を振り返る学習の手立て

演習・実習(中学校)

理科の見方・考え方を働かせ、科学的に探究する授業づくり ―「生命」を柱として―

・主体的に問題を見いだして探究するための導入

・観察や実験を通して、探究の過程を振り返る学習の手立て

受講者の感想(小学校)

日常生活につなげた問題を取り上げて、科学的に説明できるように根拠を見付けていく過程を大切にしたいと思いました。理科の授業を受けもってはいませんが、問いから授業を展開していくのはどの授業でも大切な活動だと思いました。社会科にしても国語科にしても算数科にしても、問題を生ませてから取り組んでいきたいと思います。10年以上勤めていても理科を深く理解していなかったことを反省するとともに、より深く理解することができて良かったです。午後の演習では、実際に実験をし、導入の難しさと、授業づくりのおもしろさを感じました。また、想定されないケースから学びに向かわせる手立ても大変重要だとわかり、今後の授業づくりに生かしたいと思いました。今回の理科の実践講座を受講してよかったです。

受講者の感想(中学校)

授業を組み立てる際、生徒の興味関心を引くために導入の部分に力を入れて、どう展開しようかを考えていました。しかし、実証するという観点では、問いを工夫することが必要であると改めて感じたので、授業の中で生徒に何をさせたいかをまず考えて、そのために必要なことを事前に調べ、問いとして扱えるようにしていきたいと思います。また、実験をする際には、結果の扱いをどうするか見極め、本質に迫った内容を伝える力も求められているとも感じました。そのために、身近にある現象を自分なりに分析したり、生徒が疑問に思えることをあらかじめ考えられるような幅広い知識を得られるように、日々研鑽を積みたいと思います。

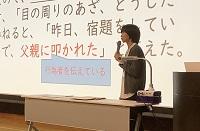

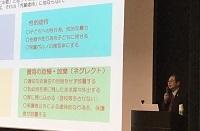

11月13日(月) ⅢD1506 児童虐待問題への対応講座

11月13日(月) ⅢD1506 児童虐待問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義:児童虐待の問題と子どもの心理

神戸親和大学 教授 大島 剛

講義・演習:学校における児童虐待問題への対応について

〔受講者の感想〕

- 虐待の現状や背景を知り、今まで以上に生徒のバックグラウンドを意識した指導が必要であると思いました。また、ヤングケアラーと思われるような生徒に対して、学校として何ができるのかを考える良い機会になりました。今回のワークで行ったジェノグラムとエコマップについては、ぜひ取り入れたいと思うとともに、様々な場面で活用できそうだと感じました。

- 被虐待児童生徒の状況や関係機関の取り組みについて、具体的に知ることができました。児童生徒が安心して生活していけるよう、些細な変化を見逃さずアンテナを高くしていたいと思います。ありがとうございました。

- 児童虐待の問題は年々増え続ける中で、学校現場でも注意深く観察しておくべきだと感じました。身体的虐待よりも心理的虐待の方が見えにくく判断が難しいので、生徒の日々の言動や状況をよく把握しておかないと手遅れになることもあると感じました。担任の目だけでなく、学年や学校の様々な職員の目で生徒を見る必要があり、些細なことでもしっかりと情報を共有しながら、関係機関も利用して対処することが大切だと思いました。また、スクールソーシャルワーカーを活用することで、指導や支援の幅が広がり、生徒や保護者への支援が広がると思いました。

11月10日(金)ⅢC1329 (高)情報科教育講座B

〔研修の概要〕

講義・演習

情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティ

・ネットワーク構築(メールサーバ)

・パケット通信の流れ(演習では「パケットトレーサー」を使用)

・通信の暗号化(暗号化の仕組み、無線LANの暗号化技術)

講義・演習

情報デザイン

・情報をデザインすることの意味

・デザインの一連の流れ(プロトタイプの作成)

〔受講者の感想〕

・普段の授業では、用語の説明や概念の説明を教科書や動画を見ながら説明をしています。説明だけでは生徒がイメージできず理解が難しいとは感じていましたが、どのように実習を取り入れるべきかと悩んでいた状況です。比較的短時間で効果的に実習ができる内容を知ることができ、今後の授業で取り入れたいと考えました。

11月1日(水)ⅢC1240 (高)実習教員のための観察・実験講座

〔研修の概要〕

講 義 観察・実験、実習に関する基本的な知識について

演 習 観察・実験、実習を効果的に行う工夫について

〔受講者の感想〕

- 観察・実験におけるクラウド活用について理解することができました。 ICT活用に対して苦手意識がありますが、これから積極的に活用していきたいと思いました。

- 普段はICTを使う機会があまりありませんでした。本日はタブレットを利用した「協働的な学び」を通じて課題解決を行い、ICT活用の学びを深めることができました。

- 先生方との情報交換を通じて、実験器具の洗浄方法や自作されている器具などを学びました。今後、他校で実施されている様々な工夫を取り入れていきたいと思いました。

11月1日(水)ⅢB1202 教育経営講座B

〔研修の概要〕

講 義 経営の魅力について

-企業経営に学ぶ-

株式会社姫路ヴィクトリーナ 前代表取締役球団社長 橋本 明

演習・協議 魅力ある学校づくり

[受講者の感想]

・企業経営の観点からお話いただいた「地域との関わり」が、大変参考になりました。地域に根ざし、ファンを増やさなければならないという点では企業経営と学校経営は同じだと感じました。

・講義の中で、「会社の方針は社員全員で共有している」という話がありました。どのような学校にしていきたいのかというビジョンを多くの職員で共有することが、魅力ある学校づくりの第一歩だと感じました。

・教員の専門性を高めることも大切ですが、民間企業など様々な職業の方の話を聞くことも重要だと感じました。今後も、様々な職業の方の話を聞く機会を積極的に持つようにしたいです。

10月5日(木)ⅢC1112 (小中)図画工作科・美術科授業実践講座

[研修の概要]

講義 「造形的な見方・考え方を働かせる授業づくり」

県立教育研修所 指導主事 三上 惇

発表 「対象や事象に働きかけ、児童生徒が自ら主題を生み出す授業実践」

三田市立三田小学校 教諭 西田 牧子

演習 「造形的な見方・考え方を深める表現と鑑賞を関連付けた授業づくり・

一人一人が豊かに感じたり、表現したりする学習活動の工夫」

県立教育研修所 指導主事 三上 惇

[受講者の感想]

・授業づくりにおいては鑑賞も含めて考えることにより、その学習でのめあてや評価規準など教員自身が確認しながら明確に意図を持って取り組むことができると感じました。子ども達の活動一つ一つにこれまで以上に意味をもたせ、意図をもって授業をしていきたいと思います。

・「感じる」「主題を表す」「構想をする」「創造的に表す」といった一連の過程を活用した授業づくりを、これからはしっかり意識して取り組みたいと思います。そのために、それぞれの過程において、表現・鑑賞における子どもの活動する姿を思い浮かべながら、想定されるつまずきと、それを解決する手立てを考えることが授業づくりにおいて非常に大切であることを理解しました。図工が苦手で、作品づくりの構想がなかなか浮かばない児童への教員の適切な助言や、多彩な選択肢の提示を行うために、今回の研修で学んだことを生かして、楽しい図工の時間となる実践へとつなげたいと思いました。

・西田先生のお話から、これまで以上に造形遊びの大切さを感じています。ただ遊んでいるように見えていた子どもたちの姿こそが学びの姿であり、評価するべき点であるということがよく分かりました。また、教科書に載っているような費用のかかることをしなくても身近なもので造形遊びができると気付くことができました。様々な機会によって、子ども達にたくさんの経験をさせてあげたいと思います。