2025年9月の記事一覧

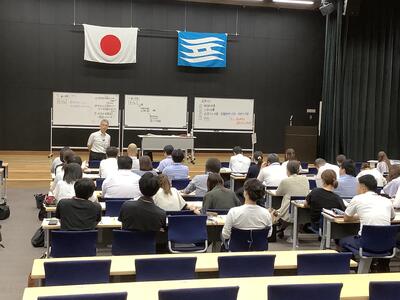

9月26日(金)ⅢG1210 ユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくり講座b ー合理的配慮の提供を前提とする授業づくりー

【研修の概要】

講 義 ユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくり

・全ての児童生徒等が理解しやすい指導方法

県立総合教育センター指導主事

講 義 ユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくり

・学習指導要領に例示された障害のある児童生徒等への配慮についての事項

を参考にした授業

熊本大学 教授 菊池 哲平

演習・協議 一人一人の教育的ニーズを踏まえた授業づくり

・各教科等の学びの過程において考えられる困難さへの対応

熊本大学 教授 菊池 哲平

県立総合教育センター指導主事

【受講者の感想】

・教室の具体的な環境づくりの方法や、子どもたちが安心して過ごすためにはどのような手立てが必要なのかを講義を通して考えることができました。

・合理的配慮のあり方だけでなく、その前段階としてUDがある、ということを認識し、誰もが過ごしやすく居心地の良い場を提供できるようにしたいと強く思いました。

・これまで何気なく行ってきた手法であっても、どういう理由でどのような効果があるかなどが理解できました。

・具体例をもとにどの部分がユニバーサルデザインの考え方に基づく工夫なのかに気付き、学ぶことができました。

・障害の有無に関係なく、ユニバーサルデザインを通して多くの人が社会参加しやすくなるのではないかと感じました。

メディア・リテラシー教育講座

メディア・リテラシー教育講座

[研修の概要]

講義・演習 情報との上手な向き合い方

演 習 受け手として情報を読み解く

演 習 送り手として情報を表現・発信する

[受講者の感想]

・今回の研修では、普段接している高等学校の先生方ではなく、小学校や中学校の先生方と協同して話し合えたのが参考になり、とても刺激を受けました。

午前の研修では新聞記者をされて、長らく広報活動をされてきた方のお話が聞けたのが良かったです。今後は、新聞を活用した授業を作っていきたいと思いました。

・情報を読み解く力、発信する力は、今の時代に求められている力で、今後世の中に出ていく高校生たちにも身に着けていかなければならない力だと改めて感じました。その指導を担う一教員として、どのように指導にあたり実践してくか、系統立てて計画的に行っていきたいと思います。

9月19日(金) ⅢC1321 (高)看護科教育講座

講 義:実践的・体験的な学習活動における指導と評価の一体化

兵庫県立大学 教授 池田 雅則

演習・協議:実践的・体験的な学習活動における妥当性・信頼性の高い評価方法の工夫

〇講義では、具体的な事例を交えながら、指導改善につながるルーブリックの作成に関して、分かりやすくお話しいただきました。

〇演習・協議では、各校の学習活動の取組における、評価方法の課題や改善点について協議することを通して、実践的・体験的な学習活動における妥当性・信頼性の高い評価方法に必要な視点を得ることができました。

〇一日の研修を通して、指導と評価の一体化の視点から授業改善を行い、生徒の主体的・対話的で深い学びを実現するための取組について、学ぶことができました。

9月17日(水)ⅢC1114(小中)「特別の教科 道徳」授業実践講座

【講義】考える楽しさを創る「特別の教科 道徳」の授業をめざして

ー対話的な学びを通して児童生徒が感銘を受けるとはー

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

【発表・協議】考える楽しさを創る「特別の教科 道徳」の授業実践

香美町立柴山小学校 主幹教諭 安田 由貴子

【演習】対話的な学びをめざす「特別の教科 道徳」の授業づくり

〈受講者の感想〉

・これまでの実践では、中心発問に重点を置きながら教材研究をしていたが、主人公の背景や、変化のきっかけとなる場面で葛藤する心情を丁寧に考えさせることが大切だと思った。また、子ども達の反応を予想して、問い返しや補助発問などを準備し、授業の深まりを目指したい。教員と一人の子どもとの対話を聞きながら、周りの児童も自己内対話を行っていることも意識しながら授業を展開することの重要性を知った。子ども達の発言を逃さないよう丁寧に話を聞く姿勢を意識し、子ども達の考えをもとに授業を作っていきたい。

・実践発表の中の、道徳的価値によって中心発問を考えることや、問い返しを実感の伴う言葉に変える方法、副詞に注目して問い返しを行う方法など、すぐにとり入れられそうなものも多く、とても参考になった。演習では、「裏庭での出来事」をグループで教材研究をし、私たち教員自身が対話的に活動をすることができ、楽しかった。日頃から問い返しを意識していたが、交流する中で様々な視点を教えていただけて、視野が広がった。

・午前中の講座を聞いて、初めて道徳の楽しさを知れた気がする。日々の業務に追われて、しっかり教材研究ができていないまま授業を行うことがあったが、今回のように分析シートを使って教材研究をすると、今まで気づかなかった教材の楽しさを発見することができると思った。今まで授業をした教材も、谷田先生の話を聞いていると楽しくなり、苦手意識のあった道徳の授業を早く実際にやってみたいと思った。なかなかこれまで、生徒の発言を広げたり、考えを深めていけるような発問ができていなかったので、しっかり考えていきたいと思った。午後からの演習も考えることが多く、どのように発問していけばねらいに迫る子どもの姿にたどりつくのか、今後も考えていきたいと思った。

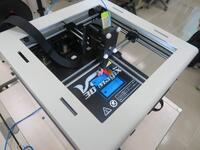

9月11日(木)ⅢF1402 先端技術体験講座

[研修の概要]

講 義 授業における先端技術の活用

演 習 先端技術の実機体験

・3Dプリンタ

・ドローン

・VRゴーグル

演習・協議 授業等における先端技術の活用

[受講者の感想]

・情報機器をさらに活用して、生徒に分かりやすいように物事を伝えたいと思いました。今日、初めてVRゴーグルや3Dプリンターを使って、少し知識を得ました。まだまだ、学んで活用できると思うので、新しい技術に自ら積極的にふれていきたいです。

・STEAM教育との関連からも今後先端技術は導入されると実感したため、今後も理解を深めていきたいです。体験をしてとても楽しく興味をもって取り組めたため、生徒にとっても良い教材となり得ると感じました。教育現場では実際にどのような取り組みをしているのか、実践例をより多く知りたいと思いました。

・実際に学校で活用したいが、機材がないので、機材を購入しないとなかなか実践はできないと感じました。県の方で、各学校に一台ずつでもいいので、このような先端技術を配備していただけるととてもありがたいです。学校の情報担当としては、やはりお金の面が気になるところでした。ただ、本当に効果的に活用できる方法がたくさんあることを知ったので、修学旅行の事前学習などをVRできれば楽しいんだろうなと思いました。