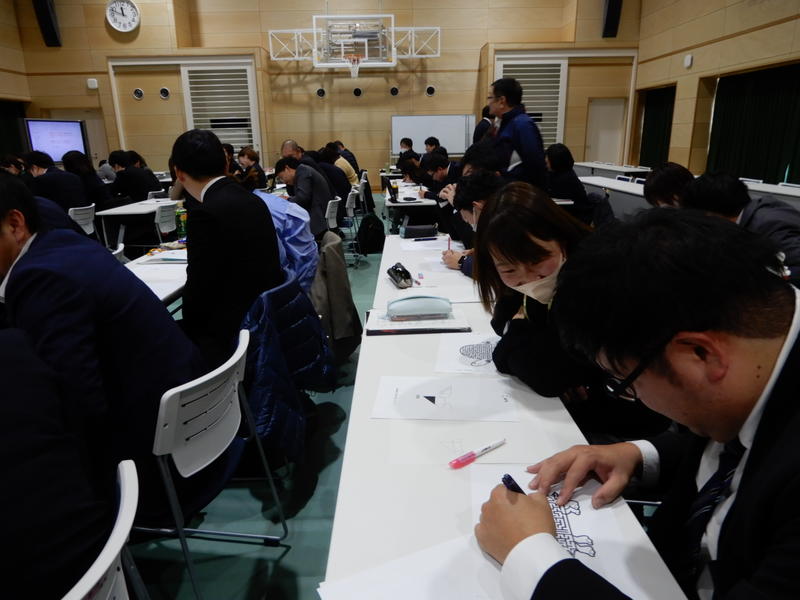

研修の様子

6月20日(木) ⅢF1305 Google Workspace基礎講座

6月20日(木) ⅢF1305 Google Workspace基礎講座

(研修の概要)

講義・演習 クラウドサービスの授業での活用

演 習 Google Workspaceの各アプリケーションの基本的な使い方

演 習 Google Workspaceを活用した学習場面づくり

・授業の中での効果的なアプリケーションの活用

(受講者の感想)

・アプリを知っているだけでは授業の改善につながらないので、より良い授業を作っていくためにもアプリを使うことにフォーカスするだけでなく、アプリを通じて、子どもにどのような力をつけさせたいのかを考えていきたい。

・クラウドサービスを一度使うと感覚で覚えているものですが、使い方を知らないと便利な機能を知らなかったりするので、今日学んだことを生かして授業などで実践したいと思います。

・今回、Google Workspace基礎講座で学び、たいへん勉強になった。班に同じ教科の方がいらしたので、話や使い方の場面でも共有できる部分が多く、スムーズに操作ができたと思う。ICTに関しては、まだまだ未熟と感じているので、機会があれば、実践講座にも参加したい。Classroomについては、さらに理解を深めたい。

6月13日(木)ⅢG1404 特別支援教育における効果的なICT活用講座A

(研修の概要)

講 義 「幼児児童生徒の自発的・主体的な学びを引き出す効果的なICT活用」

・特別支援教育における効果的なICT活用と環境整備の工夫

・学ぶ楽しさを実現する、ICTを活用したわかる授業づくり

演習・協議 「学ぶ楽しさを実感できる教員のICTの活用」

(受講者の感想)

・ICT機器の操作が苦手でしたが、できることをどう活用していくかを考えるだけでいいということが分りました。背伸びをせずに、今の自分にできることをしていき、少しずつ新しいことを取り入れていきたいと思います。

・最初はCMを作ってくださいと言われ困ったが、ICT機器が得意な方に教えていただきながら最後は面白いCMが作れたと思った。試行錯誤が生まれやすい環境をいかにつくっていくかが教員に求められる資質であることが理解できた。

・この研修で操作方法などのスキルを身につけたいと思って参加していました。しかし、小川教授の講義を受けて、ICTについての思い込みに気づきました。アプリが使えるかどうかではなく、目の前の子どもたちがどんなことにワクワクするのか、どんなことに困っているのかについてコミュニケーションを取ることが全ての中心なのだと分かりました。小川教授が言われた「ICTはカレーライスに添える福神漬け」という新たな認識を得ることができました。

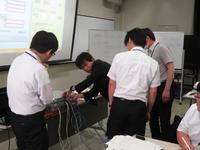

6月13日(木)Ⅱ1301 県立学校情報担当者養成講座

(研修の概要)

講義 学校教育情報セキュリティ・システム担当者(情報担当者)の役割

演習 教育情報ネットワークの構成、校内LANの運用・管理とネットワーク障害への対応

・教育情報ネットワークの全体像と提供サービス

・コマンドプロンプトの活用(設定情報確認、ネットワークの疎通確認)

演習 コンピュータを校内ネットワークへ接続する方法

(受講者の感想)

・勤務校のネットワーク等の状況を改めて考え直すいい機会になりました。また、研修を通じて疑問に思っていたこと等理解することもできました。早速、明日から校務に生かしていきたいと思います。

・受講前は分からないことが多かったが、手順書を見ながら実践したことで設定方法などの概要が理解できました。実際の現場での運用状況についてはまだ理解できていないところもあるので、担当の先生の助けを借りながら実践していきたいと思いました。

・今日の研修を通して、情報担当として理解しなければいけないこと、把握しなければならないことがわかりました。それを一人でせずに、チームとして協力して取り組みたいと思いました。

6月10日(月)ⅢD1504 不登校への対応講座A

(研修の概要)

講義・演習 不登校児童生徒の内面の理解に生かせる視点

・多面的な視点による不登校児童生徒や保護者への支援

兵庫教育大学大学院 教授 遠藤 裕乃

講義・演習 不登校傾向にある児童生徒や保護者に寄り添った支援

・教育相談の視点を生かした不登校初期の児童生徒や保護者との関わり

・不登校の早期対応のための校内ケース会議の在り方

(受講者の感想)

・直線的因果律で問題を把握して解決しようとしていたことが多くありました。今回御指導いただいた「円環的因果律」による「原因は個人ではなく、関係性の問題」という遠藤教授のお言葉は大変示唆になりました。

・来週ケース会議を開くのでどのような視点で話をしようかと考えていましたが、遠藤教授の本日の話がとても参考になりました。現状維持することや、うまくいっていないことについてはやめるということも念頭において進めていこうと思います。

・ロールプレイはとても実践的で良かったです。質問責めに合う生徒の気持ちや保護者の気持ちが体感できました。原因の追究や対策ばかりに目が行きがちですが、本人や家族に寄り添い、受容する姿勢を忘れてはいけないと実感しました。

6月3日(月)ⅢB1201 教育経営講座A(第1回)

〔研修の概要〕

講 義 学校経営の魅力とは

県立姫路東高等学校 校長 栗林 秀忠

講義・演習 これからの時代に向けた学校づくり

・教育法規を踏まえた学校経営

〔受講者の感想〕

- 講義を通して管理職のやりがいや判断の在り方を学ぶことで、視野が広がりました。学校組織をより複眼的に見ることができるよう意識していきたいです。

- 魅力ある学校づくりについて、他の受講者と協議するなかで自分の考えがまとまりました。魅力ある学校をどのように実現するかを、さらに深く学びたいと思いました。

- 教育法規に関する演習を通じて、法的根拠をもって業務に取り組むことの重要性を再認識することができました。

1月24日(水) ⅢG2109c 特別支援教育の視点を生かした集団づくり講座

講 義

特別支援教育の視点を生かした学級経営

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

演習・協議

児童生徒の実態を把握し、学習や生活上の指導支援に活かす

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

講 義

一人ひとりが安心して学ぶことができる学級づくり

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

(受講者の感想)

・ 「子どもの行動には意図がある」、本当に共感しました。子どもをよく見て感じ

て、言葉がけをしていきたいと思います。

・ 心理的疑似体験を通して、子どもたちの視点について再認識できました。

・ 授業をUDの視点から考えることの必要性を改めて感じました。

・ アセスメントの際の視点をいくつも提示いただき、これから児童をもっと多面的

に見ることがで きると思います。

1月18日(木)ⅢF1304(高)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講義 授業におけるタブレット端末の活用について

演習 場面に応じたタブレット端末の活用について

・個別学習におけるカメラ・マイクの活用

・協働学習における資料・作品等の共同編集

演習 タブレット端末を活用した授業を展開するために

・タブレット端末を活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

・限られた時間の中で授業を進行していかねばならず、ペアワークやグループワークなどを取り入れることに躊躇することがありましたが、タブレット端末を活用し、授業を進めていくことで、生徒が主体的に学習に取り組める時間を確保できるのではないかと感じました。積極的に取り入れていきたいです。

・アプリケーションについて、理解はしていても実際に生徒に使わせることができていないものが、本研修で演習できました。自分の教科ではどんなことができるかを考えながら研修でき、また、共同作業を取り入れることで、生徒の協調性や主体性の育成にも繋がることがわかりました。

12月12日(火)ⅢE1103 人権教育講座

(研修の概要)

講 義 共生社会実現に向けて主体的に取り組む実践力を育成するために

-多様な価値観や今日的な人権課題の理解促進に向けて-

兵庫県教育委員会事務局 人権教育課

指導主事 内匠 友紀

講 義 SNSとの上手なつきあい方

-匿名の誹謗中傷 その現状と対策-

(株)情報文化総合研究所

代表取締役 佐藤 佳弘

演 習 学校や地域の実態に応じた人権課題の解決に向けて

・今日的な人権課題の解決に向けての取組

・指導方法の工夫・改善

(受講者の感想)

・人権課題を扱う教材がとてもたくさんあることを知りました。兵庫県教育委員会が出している教材はもちろん、絵本だったり、企業のホームページだったりと幅広い教材について知り、授業で扱うために教材研究を進めていきたいと思いました。また、午前中の講義の中で、情報モラル教育はすべての教育活動で行うようにという話があったので、今一度意識して勤務にあたりたいと思います。さらに学びたいことは、性の多様性についてです。演習グループで多様な意見を聞き、難しさと重要性を強く感じました。

・ネット社会を生きる子ども達に、今日教えていただいたような具体的な事例や法について正しく伝えていきたいです。法ではなく個々のモラルに委ねられていることも多いことを知り、私達ができることの一つとして、日々の生活の中で人権感覚を養っていきたいと感じました。

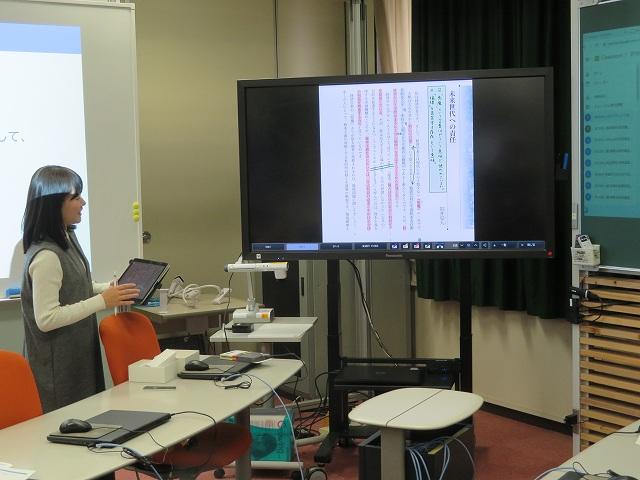

12月7日(木)ⅢC1106 (中)国語科授業実践講座

講 義

国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成に向けた「読むこと」の指導と評価

岡山大学 准教授 宮本 浩治

発 表

学習過程を明確にした授業実践

小野市立小野南中学校 教諭 友定 美紀

演 習

「説明的な文章」における授業の在り方

・目的や意図に応じ、複数の情報を整理しながら適切な情報を得て、それらを用いて内容を

まとめる学習過程の工夫

(受講者の感想)

・宮本先生の講義を受けて、語り直させることをより丁寧に行っていこうと思いました。評価の在り方については、授業の中で生徒と作り上げて良いという話が目から鱗だったので、今後、研修を重ねていきたいです。

・自分がいかに浅い授業を展開しているかがよく分かりました。生徒がこれからの社会を生きていくために必要なことは、「教科書を理解すること」ではなく、「教科書に書かれていることをいかに活用していくか」であることに改めて気付きました。登場人物の立場や心情を読み取ることから、文章全体を読み取っていくこと、また、場面の必要性などを考えさせることによって、対人関係や自分自身の意見を構成させていくことができることが分かりました。今後このような活動で生徒を育てたいと思います。

12月7日(木)ⅢC1111 (小中)音楽科授業実践講座

講 義

音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力の育成をめざして

-指導と評価の一体化に向けた音楽科の授業づくり-

大阪教育大学 准教授 兼平 佳枝

発 表

音楽的な見方・考え方を働かせる授業実践

高砂市立竜山中学校 主幹教諭 三﨑 靖子

演 習

知覚したことと感受したことを支えとして、表したい音楽について考えさせる指導の工夫

(受講者の感想)

・講義では、子どもの視点に立って、共通事項と指導事項を関連させながら、指導することの大切さと難しさを再認識することができました。授業では、指導事項を焦点化し、子どもたちの思考の幅を広げていくために、音楽的な見方・考え方を働かせる授業づくりをめざしたいです。

・授業では、本時の目標に迫る指導事項を意図的に散りばめることや、それを知覚・感受させる活動を大切にしたいと思った。あれもこれもと欲張らず、指導事項を焦点化し、子どもの気付きを大切に「できた、わかった」という場面を設定した授業計画を立てるようにしたいです。