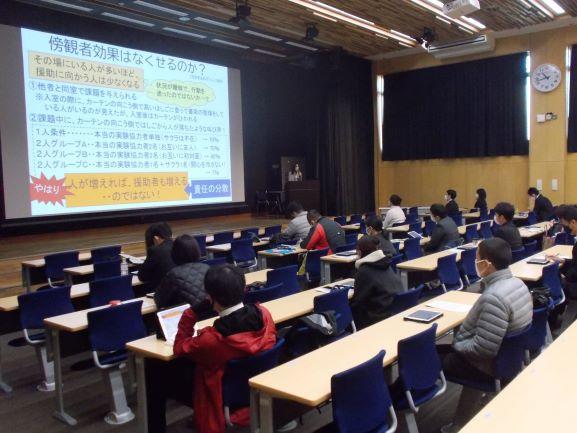

研修の様子

令和2年度県立教育研修所研究発表内容の動画配信について

平素は、当教育研修所の事業につきまして、御協力を賜りありがとうございます。

さて、標題のとおり、研究発表内容を動画で配信いたしますので、下記のリンクより配信ページに移動してください。

なお、視聴には事前に通知(教研第1434号)したID・パスワードが必要です。

公開期日:3月18日(木)13:00 ~ 3月31日(水)12:00

2月17日 児童生徒が使って学ぶタブレット端末活用講座

2月17日(水) 児童生徒が使って学ぶタブレット端末活用講座を実施しました。

講義 ICTで学びを変える

・児童生徒の情報活用能力の育成

・児童生徒がタブレット端末を活用する授業

発表 児童生徒がタブレット端末を活用した学習活動

ー先進校の授業に学ぶー

協議 主体的・対話的で深い学びを実現するタブレット端末の活用

受講者の感想

〇どのように活用するか具体的な場面を教えていただいたり、実際にやってみたりする

ことで、研修が深まった。

〇タブレット端末を使わせることが目的ではなく、それを使って何を学ばせるのかを考

えて授業を作る必要があることを再認識した。

〇今まで資料の提示程度しか活用していなかったが、児童がタブレットを使って自分の

作品を作ったり交流したりしている実践を見たり、実際にロイロノートなどのアプリ

を使ってみたりして、自分にもできる気がしてきた。

1月28日 表計算ソフト活用講座

【内容】

○講義・演習「表計算ソフトの操作と各種関数・機能の使い方」

・グラフの作成、関数の利用 ・データ並べ替え、クロス集計 等

○演習・協議「授業や校務での表計算ソフトの活用」

・授業での活用 ・校務での活用

【受講者の感想】

○丁寧に講義を進めていただいたおかげで、理解が非常に深まりました。テキストも非常にわかりやすかったおかげで、自分のペースでいろいろ補足しながら課題に取り組むことができました。

○事前研修の内容を見てついていけるか大変不安でしたが、手順を丁寧に教えていただけたので、全ては難しかったですが、少しでも持ち帰って使えそうなものを知ることができたと思います。

○本日の研修は、基本的な操作内容からマクロの導入まで、たいへん有意義であったと感じた。

1月15日 校内の情報管理と児童生徒の情報モラル育成講座

講義:情報社会の進展と教育の情報化

・校内の情報管理と情報セキュリティ

・自校の現状と課題の把握

・事例をもとにした情報セキュリティ対策の検討

講義:児童生徒が利用するインターネットの世界

・ネットワーク上のトラブルの実態とその対応

演習:自校の課題解決に向けて

・情報モラル指導事例を通して

○来年度からタブレット導入されることもあり情報モラル教育がより大切になってくると感じています。学校全体としてもトラブル未然防止となるような教育を改めてしていかなければならないと感じました。

○情報モラルの根本にあるものが、他者への思いやりや気遣いである。特別な技能や知識がなくても、教師の経験から指導できることがある。

○自校の危機管理マニュアルに、情報漏えいに関する記述があるのか確認しようと思った。

12月17日・22日いじめ問題への対応講座

<講座の概要>

講 義:いじめ問題に適切に対応するために

・互いを認め合える集団づくり

・児童生徒の内面の理解に基づく指導

講義・演習:児童生徒自らいじめについて学び、取り組んでいくために

・「いじめ未然防止プログラム」の活用

<主な感想>

・児童対する関わりを見直す機会となりました。一人一人に丁寧に関わり安心できる教室

にしていきたいと改めて感じました。

・「いじめ未然防止プログラム」など明日からの実践に活かしていける内容で勉強になり

ました。

・授業プランを実際に体験できたことで、学校でも使ってみたいと思えました。

12月11日(金) 自他の命を大切にする心を育む教育講座

〔研修の概要〕

講 義:児童生徒の命を守るために

講義・演習:自他の命を大切にする心を育むために

〔受講者の感想〕

- 午前の新井先生の講義では、今自分ができること、やらなければならないこと、学校としてやっていくことが明確になりました。また、午後からの講義演習では、自殺予防教育プログラムを自校で実践してみよう、自分にもできるかもという思いになりました。

- リストカット、自殺をほのめかす、鬱病の生徒などたくさんの悩みを抱えている生徒がいます。その中で自分ができることは何かと考えている中で、このような研修を受講できたことがよかったです。Talkの原則に立ち、実践していきたいと思いました。

- 自分の価値観を押し付けていないか、改めて振り返ることができました。今日の研修で学んだことを意識して、来週子どもたちを迎えたいと思います。ありがとうございました。

12月10日 校内のICT活用推進講座

講義・演習 校内のICT活用推進におけるミドルリーダーの役割

・ミドルリーダーの役割

・ICT機器の特長と活用方法

発 表 ICT活用推進に向けた校内の取組

・ICT利活用推進校による実践発表

演 習 児童生徒の情報活用能力を育む授業

・授業でのICT活用から情報活用能力を体系的に考える

○学校の中核的役割をどう果たすか迷いがあったが、今日の講義で少し進むべき方向が見えた。

○実践発表校の職員を巻き込む実践がよいと感じた。

○ICTに苦手意識を持っている教員を巻き込むのが難しいと思っていたが、今日の研修で解決のヒントを教えていただいた。

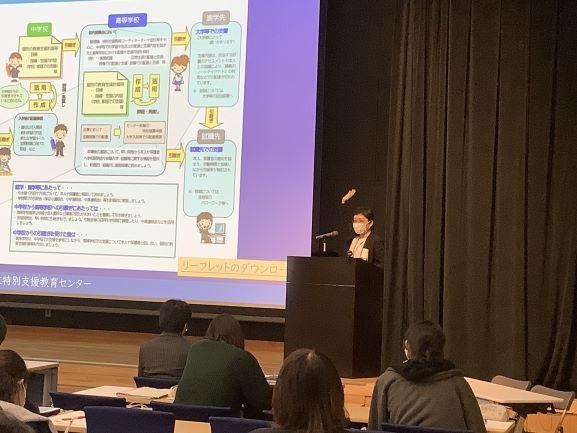

12月9日(高)特別支援教育の視点を生かした生徒指導講座

〔研修の概要〕

講義: 高等学校における特別支援教育の現状と合理的配慮

演習・協議:特別な教育的支援を要する生徒への対応

〔受講者の感想〕

- 特別支援教育という視点で生徒を見ることが、一層の生徒理解につながるということを理解できた。

- 「個別最適化された学び」にあるように、一人一人の学び方に注目し、効果的な学びができれば理想的だと思う。

12 月8日学校における危機管理講座

〔研修の概要〕

講 義 学校における危機管理と危機対応 -学校事故等の事例から-

講 師 多聞法律事務所 弁護士 中川 勘太

演 習 学校内外における事故等への対応の在り方

・教職員による学校安全のための適切な対応

・児童生徒が適切に行動するために必要な力の育成

〔主な感想〕

○今日はとても実り多い1日だった。自分の仕事が命を預かっているという自覚を新たに

することができた。ぜひ校内研修に使いたい。

○大変興味深い内容で、わかりやすく教えていただいた。参加できてとても良かった。

○研修の構成がとても良かった。午前に法律のプロから聞くことでしっかりと危機管理に

対してのイメージが固まった。その後、各校の実態を思い出しながら演習に取り組ん

だ。想定できることに限りはあったが、現実はもっと大変なものになろうかと思った。ある

程度の年月を経たり、教職員が入れ替わったり、いろんなタイミングで見直していくべき

項目だと思った。

11月30日(小中)特別支援教育の視点を生かした生徒指導講座

〔研修の概要〕

講義:通常の学級における特別支援教育の視点を生かした指導・支援の在り方

発表:通常の学級における「個別支援」と「集団指導」の取組

演習:一人一人の多様な教育的ニーズに応じた指導・支援の在り方

・通常の学級における「個別支援」と「集団指導」の工夫

・学びの過程における困難さに対する指導の工夫

〈主な感想〉

・他の学校、特に中学校の先生と交流する中で、中学校の先生方が大事にしている視点を知ることができた。

・授業づくりに特別支援教育の視点を取り入れ、指導方法等を工夫・改善することは、すべての児童生徒にとって分かりやすい授業につながるということを実感した。

・個別支援と集団指導が学級経営の両輪であること、そして、そのバランスをいかにとるかが大切であると気付くことができた。