研修の様子

9月22日(木)ⅢD1105 震災に学ぶ防災教育講座

(研修の概要)

【講義・演習】

地域の災害特性等を踏まえた防災教育

・ハザードマップから災害特性等を理解する

・児童生徒に身に付ける知識や技能について考える

【演習】

学校組織の実践力を高める避難訓練

【演習】

児童生徒が災害から自らの生命を守るため主体的に行動する力の育成

・副読本等の効果的な活用

(受講者の感想)

・身近に災害の体験がないと自分事として捉えにくいですが、起こることもあるではなく起こるものということを子ども達に伝えていきたいです。その中で助かる方法、助ける方法を身に付けられるようにしたいです。怖いことであることだけでなく、伝え方を工夫し、知識であったり地形の状況を学んで備えることが、安心感につながるので一緒に伝えていきたいと思いました。

・防災教育は命に直結する大切な学習だと思います。定期的に行う中でも、マンネリ化を起こさないよう、工夫してより実際に役立つように進めていきたいと思いました。

・普段同じように行っている防災訓練も考え方を少し変えるだけで違ったシチュエーションにすることができることを学ぶことができました。また、クロスロード等実践してみたいです。

9月12日(月)ⅢC1216(高)国語科教育講座

〔研修の概要〕

講義:国語科の授業と「論理」

―国語科の授業で「論理」をどう教えるか―

広島大学 副理事 教授 難波 博孝

演習:生徒の論理的思考力を育む国語科の授業を考える

―教材づくりと形成的評価の方法―

〔受講者の感想〕

- 普段漠然としか意識していなかったことをよく自覚して授業を組み立てていきたいと思いました。生徒を「言論の場」に立ち会わせるために、文章を読む前に世界観を作らせるなど、教材を効果的に扱えるよう、計画的に授業づくりを進めたいと思います。

- 普段、考えたことを言語化するということがなかなかできていないため、「論理的思考」の教材づくりの演習は難しい反面、面白いと感じました。自分の授業づくりに生かすことができそうな、他の先生方の考え方を学ぶことができ、とても充実した時間でした。

- 考えを文章として固定する、という点は、教師側にも生徒側にもメリットがあると思いました。自分自身の考えが明確になるだけでなく、生徒にとってもわかりやすくなると感じました。無意識下にあるものを「メタ知識」として具現化し、双方ともに成長できるきっかけとしたいと思いました。

9月12日(月)ⅢC1228(高)数学科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 高等学校における統計教育

-統計教育の充実をめざして-

神戸学院大学 教授 齋藤 政彦

演習・協議 学習指導要領における統計的内容に対応した授業の工夫

・統計教育の指導の充実を図る

〔受講者の感想〕

- 1日の研修を通じて、統計教育の重要性について改めて認識することができました。公式を教えるだけに留まってしまえば、統計教育を充実させることにはなりません。今回の研修をもとに、探究的な活動など様々な場面で活用できるような授業づくりをめざしていきたいと思います。

- 統計的な内容は教科書を教えるだけに留まるのではなく、総合的な探究の時間に組み入れるなど、その活用の方法を考えることで、算出した標準偏差や信頼区間などの意味をより深く理解できるのだと感じました。

- 統計学について学んだのは、大学時代が最後であり、忘れてしまっている知識が多いことを認識できました。1日の研修を通して、深めれば深めるほど非常に面白い分野であると実感することができたので、まずは自分自身が再度勉強をし、生徒に還元していきたいと思います。

9月9日(金) ⅢC1234(高)理科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「探究の過程」を踏まえた学習活動を行うための授業づくり

-観察、実験の授業を通じて科学的に探究する資質・能力の育成-

上越教育大学 名誉教授 小林 辰至

演 習 理科の見方・考え方を働かせる授業づくり

・「理科の見方・考え方」を働かせて問題解決に向けた授業プランを考える

〔受講者の感想〕

- 作業仮説、説明仮説など今まで知らなかった理科教育に関する概念について学ぶことができました。班別協議をする中で新たな発見が多くあり、授業で実践していきたいと感じました。

- 講義の中で、指導要領の解釈や課題の設定方法など、初めて得られた知識が多く、非常に参考になりました。今後、論文や書籍を読んでさらに深めていきたいと思います。演習では、課題を洗い出した上で、講義で学んだ仮説の立て方や理科の見方・考え方を生かして、指導案の作成をすることができました。

- 探究の授業以外に、普段の授業でも探究の考え方をかなりの程度生かすことができると感じました。これまでの授業では、「なぜそのような結果になるのか」という部分にこだわって授業を組み立ててきましたが、今回の研修をきっかけに、探究の過程、理科の見方・考え方の視点を取り入れ、今後の教育活動に取り組んでいきたいと思います。

ⅢE1309 校務に役立つ表計算ソフト活用講座

※9月9日(金) ⅢE1309 校務に役立つ表計算ソフト活用講座を実施しました。

〔研修の概要〕

演 習 成績データを集計するための関数の利用

・COUNTIF関数を活用した個別データカウント

・SUMIF関数を活用した個別データ集計

・VLOOKUP関数を活用したデータ表示 など

演 習 成績処理など校務に役立つ機能

・グラフの作成と表現

・データの並べ替え、条件付き書式、Wordへの差し込み印刷

・クロス集計(ピボットテーブル)の基本操作と活用 など

〔受講者の感想〕

・悩みながらエクセルを使うより、手書きでやった方が速いと思い、今まで触ってこなかったですが、

アンケート集計や成績処理等でどんどんエクセルを使いながらスキルを習得していきたいです。

・理解せずに使用していたことが恐ろしいなと感じました。この機会にしっかりと学べてよかったです。

使わないと忘れるので、しっかり復習したいです。

・関数の触り方、作り方がわかったので業務改善につなげていきたい。今後ピポットテーブルが利活用を考えていきたい。

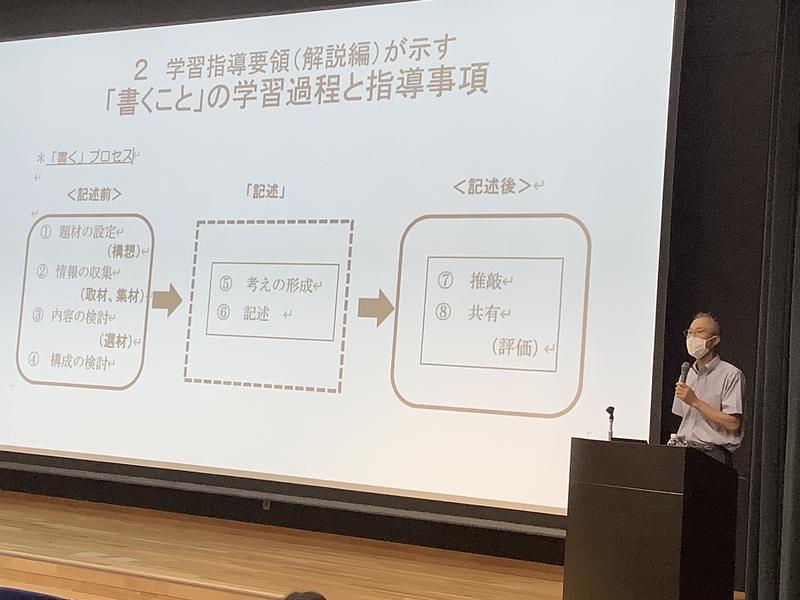

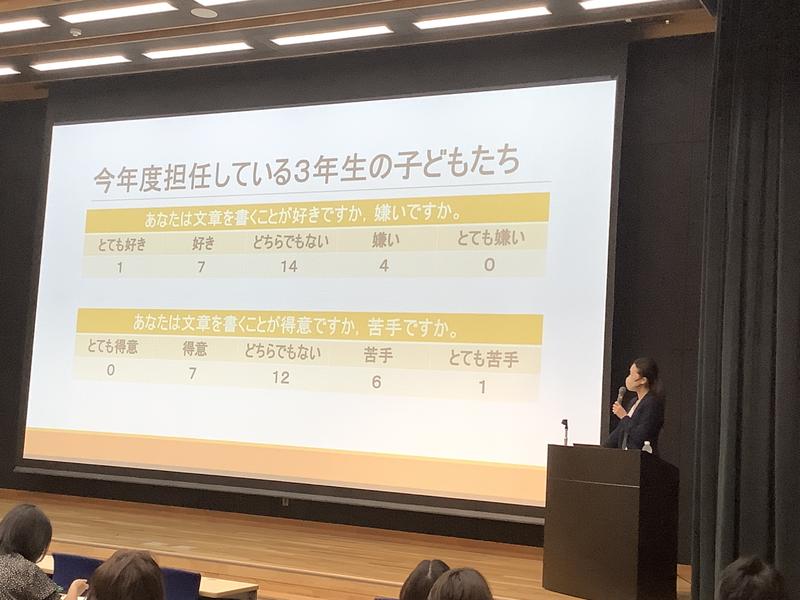

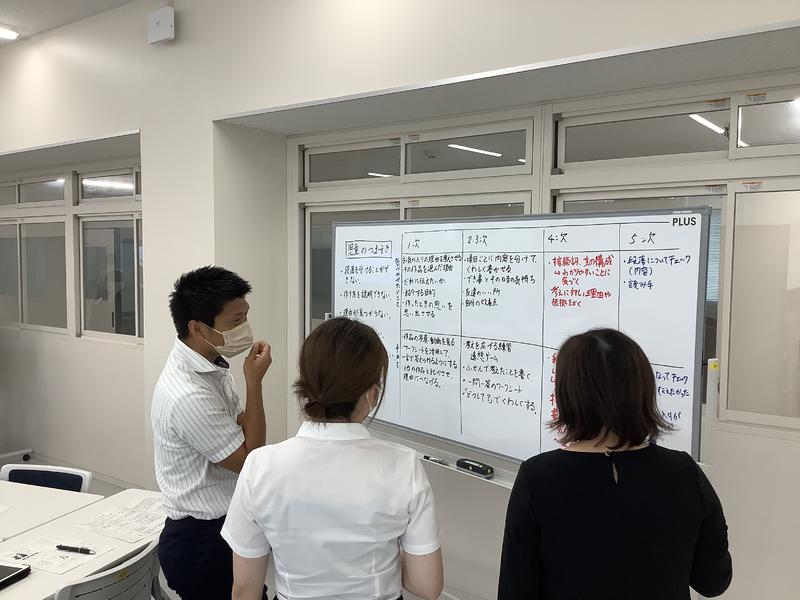

ⅢC1101(小)国語科授業実践講座

【講義】

国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成に向けた指導と評価の充実

―「書くこと」領域の授業づくりー

兵庫教育大学大学院 教授 吉川 芳則

【発表】

題材の設定、記述、推敲等を充実させる授業をめざして

芦屋市立浜風小学校 教諭 藤中 寛子

【演習】

「書くこと」領域における授業の在り方

・書く内容の中心が明確になるよう文章を構成し、書き表し方を工夫する学習過程を重視した指導の工夫

(受講者の感想)

・吉川教授の講義を聞いて「書くこと」の指導において、自身で課題に感じていた点を改善するヒントをいただきました。最後の演習では、実際に子どもの視点で紹介文を書き、推敲し合う活動を通して、指導事項を精選する方法を学ぶことできました。

・「書くこと」の指導においては、なぜ児童が書くことが苦手なのか、課題は何なのかについて「書くこと」の学習過程に照らして考えてみると、記述前の題材の設定や取材、集材にあったことに気付きました。指導したいことやしなくてはいけないことはたくさんありますが、単元によって指導事項を絞りたいと思いました。また、評価についても、単元の節目で評価するということを実践していきたいです。

・子ども達と国語を学習するのは楽しいですが、自分の中で苦手意識がありました。今回、記述の段階において、相手意識や目的意識等を明確にしておくことがとても重要であることが分かりました。また、今回学んだ記述前の内容もよく考えて、それに見合った手立てを取り入れていきたいです。評価については、回数や観点を絞り、評価の在り方を探っていきたいと思いました。

9月5日(月)授業実践講座E(第1回)

※ⅢC1221・ⅢC1227・ⅢC1233・ⅢC1239・ⅢC1246の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 他教科のICTの活用方法を聞き、教科の特性によって、アプリケーションの活用方法が異なるのが興味深かったです。他教科の取組を参考にし、実践してみたいと思いました。

- これまでスクリーンに投影するというICTの活用方法しか実践していませんでした。今回の研修で学んだ様々なICTの活用方法を授業に取り入れ、生徒のより深い学びに活かしたいと思いました。

- 生徒にとってICTの活用が本当に必要かどうか見極め、ICTを活用するときには、最も有効なICTの活用方法を探りたいと思いました。

9月7日(水)ⅢC1103 (小)算数科授業実践講座

(研修の概要)

講 義

一人ひとりの児童の数学的な見方・考え方の成長をめざす授業

神戸大学大学院 教授 岡部 恭幸

演習

数学的に問題発見・解決する過程を重視した授業づくり

・自分の考えを言葉や図を用いて表現させる指導の工夫

(受講者の感想)

・午前の講義では、児童のつまずきの原因が分かり、見方を与え、土俵に乗せるための手立てを考えなければならないと思いました。これまでの研究授業で、C(努力を要する)とされる児童に対する手立てを考えることはありましたが、児童の思考をここまで深く掘り下げて考えておらず、私自身も見方を変えるきっかけとなりました。午後の演習では、初めて使用する機能もあり大変便利に感じました。ICTを使いこなし分かりやすい授業づくりをしていきたいです。

・見方・考え方を育てていくために、その時だけの授業ではなく、小学校全学年を通して育成していくことが大切だと学びました。アタッチメントの重要性もよくわかりました。友だちと話し合うことで自分が変わるという経験を通して、見方・考え方が育つのだと学びました。今までの私の授業だと、算数が得意な児童しか手を挙げない授業になっていたと思います。図形の授業についての実践では、どのような授業にしていくかを他の先生方と交流することができてよかったです。今日の学びを今後に生かしていきたいと思います。

・「数学的な見方・考え方」という言葉は聞き馴染みがありましたが、実際どのような考え方や捉え方なのか曖昧だったと思います。今日の研修でそれが明確になっていったように感じます。そして、こういった見方・考え方はある発達段階だけではなく、幼い頃からつながっていることもわかりました。これからの授業において、「これを覚えておこう」といった知識だけではなく、考えることや答えまでの過程を大切にしていきたいと思いました。

9月5日(月)ⅢC1241(高)英語科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 生徒の言語知識・言語運用能力を測るために必要な基本的概念について

大阪大学 准教授 今尾 康裕

演 習 生徒の学習方略の改善につなげる英語科のテスト作成について考える

・生徒の言語知識・言語運用能力を適正に評価し、生徒の学習方略の改善を図るテスト

作成を考える

〔受講者の感想〕

- テストの結果から自己の指導を振り返らなければならないと改めて感じました。生徒にどのような力を付けさせたいかということをより具体的に、かつ長期的な視点で考えたいと思いました。

- これまで観点別評価について迷うことがありましたが、今回の研修を通して実践的な評価の方法を多く知ることができました。自校でも実践していきたいと思います。

- 他校の先生方と評価の事例について共有し合い、自分の取組を改めて客観的に見直すことができ、有意義な一日でした。

ⅢC1115(小中)道徳科授業実践講Ⅱ

【講義】

道徳科における「対話的な学び」を通して深い学びに迫る指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

【発表】

ねらいに迫る道徳科授業

【演習】

「対話的な学び」を通して生き方について考えを深める指導と評価の在り方

(受講者の感想)

・道徳が教科となり、教科書や指導書を見ながら授業をすることが多く、自分なりに中心発問を考えたり授業を構成したりして、工夫することが必要だと思いました。道徳科の評価についても、子どもの学びを価値付け、一人一人に向き合いながら、子どもの考えを大切にしたいと思いました。

・道徳科の授業において、中心発問でしっかり時間を取らないといけないことは知っていましたが、中心発問以降の対話的によって考えが深まる授業展開の必要性を感じました。今日学んだことを生かし、教材をじっくり読み込み、子どもの心が揺すぶられるような道徳科の授業をめざしたいです。