研修の様子

11月18日(金) ⅢC1105(小)外国語科授業実践講座

(研修の概要)

発表・実習

言語活動の充実に向けたICTの効果的な活用

公開授業(VTR動画)

考えや気持ちなどを伝え合う力を育む授業

演習

指導と評価の一体化に向けた授業づくり

・コミュニケーションを行う目的、場面、状況を明確に設定した言語活動の充実

・評価を生かした授業改善

(受講者の感想)

・考えや気持ちを伝え合う授業について、具体的に教えていただき、とても参考になりました。授業の組み立てや言語活動について、色々と試してみたいと思いました。

・今まで自分自身が経験してきた英語の学習方法を押し付け、実際に使える英語を身に付けられるような授業になっていなかったと自覚できました。これからは正しい英語にこだわり過ぎず、何とか相手に自分の言いたいことを伝えようとすることができる手立てを考えて実践していきたいです。

・外国語の授業は専科ではなく担任で行っていますが、まさに、教科書を教えているなあと振り返って感じました。何を教えるのか、どんな子どもを育てたいのかが明確ではなかったのだと思います。結局は、どんな子どもを育てることを目標にするのか、そのために何を使って何を教えるのか、何を経験させるのかということが、どの教科においても大切であることがわかりました。上村先生の実践をお聞きして、スラスラ言えなくても一生懸命相手に伝えようと思考し、知っている知識を使って伝えようと努力することが大切なのだとわかり、外国語科に感じていた苦手意識が少し克服されたような気がしました。

11月25日(金) ⅢC1108(中)数学科授業実践講座

(研修の概要)

公開授業・演習

批判的に考察し判断する力の育成をめざした授業の提案

ー「データの活用」領域における学習過程を意識してー

明石市立魚住中学校 教諭 福嶋 佳男

発表

「データの活用」領域の授業づくり

三木市立三木東中学校 教諭 上村 裕之

演習

数学的に考える資質・能力を育成するためのICTの活用

(受講者の感想)

・批判的に考察することに初めて触れました。批判的と言っても、いい方向になるようにさまざまなことを考えることと知りました。生徒がいろいろな視点から物事を考え、生徒間で意見を共有するような授業を展開してみたいです。午後の箱ひげ図は、中学校に移行された学習内容なので、私自身もまだまだ勉強不足だと実感しました。たくさんの過去問や演習問題を解いて知識を深め、教材研究に努めたいです。Googleフォームで問題を作って実施してみたいです。スグラパ、GeoGebraも使いこなせるようになりたいです。

・データの活用では、自分自身の授業の中で深い所まで生徒に考えさせていない部分があると今回の研修を受けて思いました。多面的に考えさせるという点において、工夫した教材の提示や授業づくりが必要だと感じました。それが批判的な考察へとつながるのだと思いました。そのためにもICTなどをもっと活用していく方法を検討し、実践していかなければならないと思いました。また、Googleフォームは活用したいと思いました。

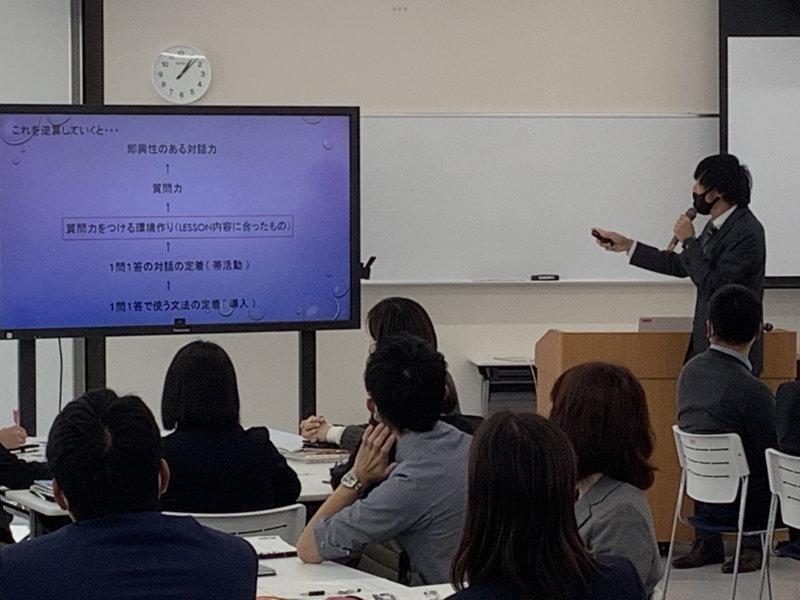

11月11日(金)ⅢC1110 (中)英語科授業実践講座

〔研修の概要〕

講義: コミュニケーションを図る資質・能力の育成をめざして

―話すこと(やりとり)の言語活動を充実させる授業づくり―

発表:生徒が主体的に伝え合う力を育む授業実践

演習:生徒のアウトプットの質を高めるタブレット端末の活用

・生徒が話したくなる目的や場面、状況の設定

・生徒の思考や情動が伴うやり取りの活動

〔受講者の感想〕

・今まで取り組んできたところに、少し工夫をプラスすることで、もっと活発なコミュニケーション活動にできそうだと感じました。今の授業形態では、まだ主体的な活動が不足していると思うので、今日の講義や演習で学んだことを取り入れて、もう一度自分の授業を改善したいと思います。

・パフォーマンステストの評価については、そのテストの目的や何の力を評価したいかということをしっかりと持ちルーブリック作成しなければならないと再確認しました。英語でのやりとりを主体的に行える生徒を育成するために、見通しを持って帯学習などで積み上げたやりとりする力を身に付けさせる工夫をしていきたいと思います。英語教員としてアップデートすることができました。

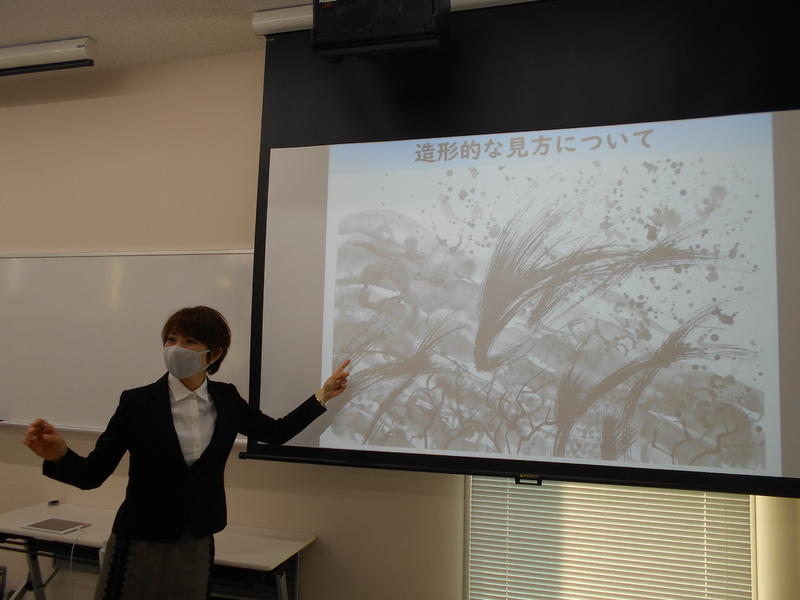

11月15日(火) ⅢC1112(小中)図画工作・美術科授業実践講座

(研修の概要)

講義

造形的な見方・考え方を働かせる図画工作・美術科の実現に向けて

発表

対象や事象に働きかけ、児童生徒が自ら主題を生み出す授業

明石市立和坂小学校 主幹教諭 河合 健次

演習

「表現」領域における造形的な視点を踏まえた授業づくり

・一人一人が表したいことを見付け、豊かに表現する題材の工夫

(受講者の感想)

・図工は、子どもたちが大好きな教科だけれど、指導するのは難しいと思っていました。子どもたちの豊かな想像力を生かした作品を期待して授業を行うのですが、「もう少し世界が広がればいいのになあ。図工を教えるとはどういうことだろう。」と悩んでいました。今日の講義で、図工における知識及び技能、造形的な見方・考え方、それを生かした作品制作とはどういうことかなど、今までなかった視点で考えることができ、非常に学びの多い研修となりました。多くの刺激を受けたので、早速明日からの図工の授業に生かしたいとワクワクしています。導入について具体的な方法を共有することができ、非常によかったです。何を学ばせたいのか明確に持つことで、作品が広がったり、正しい知識を得ながら楽しく学ぶことができたりするのだと感じました。図工についての疑問が少し減り、楽しかったです。

・題材を重ねる、足し算で考える、人間の総合力みたいな河合先生の話が良かったです。

・教員主導ではなく、子どもたち自身が考えた主題を大切にしたいと思いました。一人一人の作品にその子の思考が見える作品、また思考を見取ることができる教員をめざしたいと思います。

11月2日(水)ⅢC1264 (高)実習教員のための観察・実験講座

〔研修の概要〕

講義・実習 観察・実験、実習に関する基本的な知識について

協議・演習 観察・実験、実習を効果的に行う工夫について

〔受講者の感想〕

- これからICTを活用した観察・実験は増えていくと思うので、生徒からグラフの作成等の質問があったときに答えられるように、これからもICTの活用方法について学び続けたいです。

- ICTの活用やガラス細工の方法などの知識を新たに学ぶことができました。また、実習教員同士の情報交換がとても参考になりました。もっとこのような場が増えると嬉しいです。

- 生徒が安全に実験を行えるように、これからも実験器具や薬品の扱い方などの知識を身に付け、実習教員としての責任を果たしていきたいと思います。

11月2日(水)ⅢF1508 児童虐待問題への対応講座

11月2日(水)ⅢF1508 児童虐待問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:児童虐待等の問題と関係機関との連携について

講義・演習:学校における児童虐待等の問題への対応について

〔受講者の感想〕

- 児童虐待案件では、通告の判断が難しいと感じていました。ただ、その躊躇が余計に子どもたちに被害を及ぼすことがあることを認識できたので、校内での連携に加え、関係機関との連携もとれるようにしていきたいです。

- 児童虐待があったときは、スクールソーシャルワーカーを軸に広範囲な支援体制を築くことで、早期に問題を解決する可能性があることを学び、今後は積極的に活用したいと思いました。また、市町の支援体制が異なることを交流を通じて初めて知りました。自分の市町でできることを把握し、スクールソーシャルワーカーと連携をしながら、子どもの安全のために取り組んでいきたいと思います。

10月28日(金)ⅢC1260(高)商業科教育講座B

〔研修の概要〕

講義・実習 コンピュータ会計と簿記教育

ー会計ソフトウェアの基礎的な操作方法と活用ー

講義・演習 経営戦略思考と会計思考を深めるシミュレーション

・戦略マネジメントゲームの体験を通して

講義・協議 高等学校における簿記会計分野の指導のあり方

・記帳技術から分析能力の育成へ

〔受講者の感想〕

- 今回の研修で学んだマネジメントゲーム、会計ソフトなどを活用して教科横断的に生徒に学ばせるよう授業を再構築したいと思いました。

- 今回学んだ会計ソフトウェアは2・3回ほどしか経験していませんでしたが、本日の研修で改めて経験し授業で活用できると感じたので、教えていただいた内容を生徒に還元したいと思いました。

- 技術を身につけさせて終わりではなく、その技術を活用して何ができるか、実務にどのように生きるかを実践的な学びの中で指導できるようになりたいと思いました。

10月31日(月) ⅢD1203 「政治的教養をはぐくむ教育」実践講座

〔研修の概要〕

講 義 「政治的教養をはぐくむ教育」の充実に向けて

ー自立した主体として社会に参画する意識を高めるー

福井大学 教授 橋本 康弘

演 習 すべての教員による「政治的教養をはぐくむ」授業づくり

・主体的に課題を解決する意識を高める方法の考察

〔受講者の感想〕

- 地域課題を考えることが政治に興味を持つことにつながることを生徒に認識させ、自立した主体として社会に参画する意識を高めることが大切であるとわかりました。

- 身近な政策を評価することが、高校生の政治的な関心の高まりにつながると感じました。是非、勤務校でも実践してみたいと思いました。

- 政治について考えることに抵抗があると感じている生徒は多いと思いますが、身近な地域課題を取り上げると授業に参加しやすいと思いました。

10月31日(月)ⅢC1255(高)農業科・水産科教育講座A

〔研修の概要〕

講義・演習 農業の技術革新と高度化に対応した学習の充実について

実習・協議 農業教育に求められる実技指導力の向上

・実技指導に関する知識・技術の習得

〔受講者の感想〕

- スマート農業=機械化というイメージが強かったが、高度化した機械であってもツールであり、コントロールするのは人である。蓄積されたデータを科学的に分析し、機械をコントロールするためには経験が必要であることを学んだ。今後は、研修で学んだスマート農業の考え方や在り方を授業で取り入れていきたい。

- 農業の最新技術を用いて地域農業の課題を解決するために、関係機関との連携の大切さを改めて感じました。

- 新たな知識や技術を生徒に指導するためには、教員自身が内容をよく理解することが求められる。「共に学ぶ」というスタンスで、生徒に対して農業の技術革新と高度化に対応した実技指導を心がけ、新しい取組にチャレンジしていきたい。

10月24日(月)ⅢC1104(小)理科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的に問題解決に取り組む学習活動の工夫

-問題解決の力を育成する学習活動の充実と学習評価の在り方-

兵庫教育大学大学院 教授 山本 智一

演習・実習 「物の溶け方」と日常生活とのつながりを意識した授業づくり

・児童がよりよく観察するための導入の工夫

・理科の見方・考え方を働かせて結果を処理するための手立て

〔受講者の感想〕

・理科の授業は、子どもたちとドキドキ・ワクワクしながら行いたいと思っていて、私自

身大好きな教科です。しかし、理科専科の先生が授業を行うことが多いのが現状です。

来年こそは、授業ができることを願って、今日の研修を受講しました。めあてではな

く、学習問題であることや、検証可能な学習問題でないといけないことなど、初めて知

ることがたくさんあり、勉強になりました。子どもから出る疑問を大切にしながら、実

験を行い検証していくことの大切さを学びました。午後からの研修は、とても難しかっ

たですが、自分の力になったと感じました。

・私は理科が得意ではありません。今年、はじめて3年生に理科を教えています。今日は、

多くの授業において大切なことを教えていただいたので、これから理科好きな子どもが

さらに増えるよう、楽しくわかりやすい授業を心がけたいと思いました。

・一番心に残っているのが、自由研究を自力でできる子を育むということでした。問いを

持たせ、自然と主体的に学習に取り組めるような授業を作っていかないといけないなと

感じました。理科好きな子どもを頑張って増やします。