研修の様子

10月19日(水)(高)英語科授業実践講座

〔研修の概要〕

演習・協議 タブレット端末を活用した授業実践

・生徒の英語による表現を促すICT活用

〔受講者の感想〕

- Teamsを用いた音読活動、Jamboardを用いた英語による合意形成、Flipgridを用いたプレゼンテーション等の動画共有など、多岐にわたるICT活用のヒントをいただきました。特にTeamsの音読課題はぜひ生徒に挑戦させたいと思いました。

- 第1回の研修に加えて今日の研修でも多くの有効な情報を得ることができました。まだまだ実践できていないことが多いので、今後も情報を収集しながら、実際の授業でICTを活用した授業を実践していきたいです。

- 目的によって効果的なツールを選ぶこと、授業のねらいがあってそれを達成するための手段の一つがICT 活用だということが理解できました。

10月19日(木) (小中)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講義・演習 ICTで学びを変える

・学習過程の質的改善につなげるタブレット端末の活用

発表 タブレット端末が生み出す新たな学びのスタイル

-先進校の事例に学ぶ-

演習 タブレット端末を用いた情報活用能力の育成

・クラウドサービスの効果的な活用

・情報活用能力の体系表例の理解と活用

〔受講者の感想〕

・今まで自分が取り組んできた効果的なICT活用授業には、少しずつ限界を感じるところがあった。

しかし、グループ内での意見交換をしたり実践発表を聞いたりする中で、ヒントを得ることができたように思う。

どのように活用できるか、自ら試行錯誤しながら取り組んでいこうと思う。

・たくさんの実践を教えていただき、自分がやってきた実践や考え方の方向性が間違ってなかったと自信になりました。

また、タブレットでの教材づくりが少し手間で最近敬遠していた面もあり、反省しました。

教材を作り、職員間で共有して財産を増やしていきたいです。

10月17日(月)ⅢD1101 (小中)キャリア教育推進講座

講義

キャリア教育の充実に向けて

-キャリアカウンセリングとキャリア・パスポートの活用-

追手門学院大学 教授 三川 俊樹

発表

特別活動を要としたキャリア教育の授業実践

演習

キャリア発達を促す特別活動

「キャリアノート(兵庫版「キャリア・パスポート」)」の活用場面や工夫について

(受講者の感想)

・三川先生の講義を聞き、キャリアカウンセリングについて初めて自分なりに考えました。語る、語らせる、語り合わせるとありましたが、表面的なことばかり教師が語ったり、生徒が感想を言うだけになると意味がないと感じました。教師が意図を持って語り、その言葉が生徒の心に響いて初めて、生徒は本心を語ると思います。かつて、自分が中学生だったときに、自分自身について考えさせる時間をたくさん作ってくださった先生がいました。その先生の言葉で私は教師を志し、今に至ります。今日改めて三川先生の講義を受けてカウンセリングの大切さを学びました。明日からの学校生活の中で実践していきたいと思います。

・ガイダンスとカウンセリングが両輪ということが少し理解できました。今まで対話を大切にしてきたつもりでしたが、まだまだ噛み合っていない場面も多くあると感じました。今後も意識しながら、対話を中心に関わりを持って、キャリア発達を促進できるように努力を重ねようと思います。また、学校でのキャリアノートやキャリアパスポートはもちろん、様々な場面でキャリア教育が成されていることに気付けたので、普段から目的意識を持って、声かけや呼びかけをしたり、コミュニケーションをとったりしていきたいと感じました。

10月17日(月) (高)地理歴史科・公民科授業実践講座

〔研修の概要〕

演習・協議 タブレット端末を活用した授業実践

・地理歴史科・公民科における情報活用能力の育成

〔受講者の感想〕

- JamboardやGoogleスライドなど様々なICT活用方法を知ることができ、大変有意義でした。今回の研修で学んだICTの活用方法をもとに、歴史総合でジグソー法を実践したいと思いました。

- 生徒に思考・表現させるには、タブレット端末が有効であることが再認識できました。それぞれのツールのメリット・デメリットを知ることもできたので、これからメリットを活かしながら、積極的に活用していきたいと思いました。

- ICTを活用することが重要なことではなく、生徒にどのような力をつけさせるかを考えた上で、ICTをどのように活用していくかが大切であることを、本日の研修で学びました。

10月17日(月)ⅢD1202 (高)キャリア教育推進講座

〔研修の概要〕

講 義 キャリア教育の充実に向けて

ーキャリア・カウンセリングとキャリア・パスポートの活用ー

追手門学院大学 教授 三川 俊樹

発 表 キャリア教育推進に向けた取組

演習・協議 学習意欲の向上につながるキャリア・カウンセリングの活用

・キャリア・カウンセリングの手法を学ぶ

〔受講者の感想〕

- 講座を受講して「生徒の気持ちに寄り添った指導」をより具体的にイメージすることができました。本日の受講で得た内容を今後も活用していきたいと思います。

- 研修を終えて、進路指導とカウンセリングが大きく結びついていることを実感しました。生徒一人一人に合った進路指導ができるように、カウンセリングを通じて生徒理解に努めていきたいと思います。

- これまで生徒に伝えたい気持ちの強さから、教師側が話しすぎていたとあらためて感じました。キャリア・カウンセリングは生徒自身の気付きがないと上手くいかないと理解できたので、今後は生徒との接し方、話し方も改善していきたいと思います。

10月17日(月)(高)数学科授業実践講座

〔研修の概要〕

演習・協議 タブレット端末を活用した授業実践

・数学的活動を1人1台端末環境下で実現するために

〔受講者の感想〕

- ICTを活用する方法をたくさん知ることが出来て良かったです。今まで取り組んできたことをこれからも続け、ICTをより効果的に活用できるように研究していきたいと思いました。

- 面白いと感じるICTの活用方法を学べました。活用する場面、生徒の理解状況などを判断しながら、是非実践していきたいです。また、教えていただいたアプリも非常に参考になりました。このアプリの活用方法を考えることで、授業の幅が広がっていくのではないかと感じています。

- 1人1台端末環境下での活用について、どのようにすれば良いか分からないという状態でしたが、今回の研修を通していくつもの具体例を得ることができ、活用場面についてイメージしやすくなりました。

- 研修を通して多くの先生方から、実践例やアイデアをいただくことができました。特にスプレッドシートの共同編集は、楽しいと感じながら取り組むことができました。生徒とその楽しさを共有できるように、活用方法を考えていきたいと思います。

10月13日(木)ⅢC1247 (高)保健体育科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 学習指導要領に基づく学習評価の在り方

ー指導と評価の一体化に向けた授業づくりー

演習・協議 計画的、継続的に運動やスポーツを実践する資質・能力を育成する授業づくり

・安全に配慮した指導

・発達の段階を踏まえた指導

・主体的に体力向上を図る態度の育成

〔受講者の感想〕

- 運動が得意でない生徒の気持ちを少し忘れていたように感じました。生徒の個々の特性などを考慮して授業に臨んでいこうと思いました。

- 授業実践に関しては、評価の観点や評価方法についてより一層意識した授業づくりを行う必要があると感じた。今日学んだ事を勤務校に持ち帰って他の教員と共有し、今後の授業に活かしていきたいと思いました。

- ダンスの授業には抵抗があったが、授業のコツや進め方がイメージできました。実際に授業をするにはまだまだ難しく感じるところも多いですが、生徒が楽しいと思える授業を展開していきたいと思いました。

10月14日(金) ⅢC1253 (高)情報科教育講座A

10月5日(水)、10月14日(金)、10月25日(火)にて実施

(写真は10月5日実施分)

〔研修の概要〕

講 義

高等学校段階におけるプログラミング教育

・共通教科情報科「情報Ⅰ」におけるプログラミングの目標と内容

演 習

プログラミング指導の進め方

・事象のモデル化

・アルゴリズムによる効率の違い

・シミュレーションの実践

・問題解決のためのプログラミング

〔受講者の感想〕

・生徒のプログラミングスキルの差があると思うが、自分で課題を設定してどんどん進めていけるような環境を作ってやることが大事だと感じた。

・生徒が躓きやすい点や間違えやすい点を他の先生と共有しながら受講できた。さらに研究や研修を積み技能の向上を図ろうと思った。

10月13日(木)ⅢC1263 (高)生徒の探究的な学びを実現する授業づくり講座

〔研修の概要〕

講 義 新しい時代に求められる能力をはぐくむための探究学習とは

大阪大学 准教授 佐藤 浩章

演 習 探究学習をデザインする

大阪大学 准教授 佐藤 浩章

〔受講者の感想〕

- 問いの立て方についての指導経験はありましたが、自分自身がいざ問いを立てる立場になると、大変難しいということがよく分かりました。問いを立てる際の生徒への働きかけの工夫を考えていかなくてはならないと感じました。

- 問いを立てるということが、探究に携わるなかで自身の課題となっていましたが、佐藤先生のご講義や、グループワークでの意見共有を通して一つの指針となるものができたように感じています。

- 日頃から総合的な探究の時間だけでなく教科指導の中でも、生徒に探究的な学習をさせたい思っていました。しかし、教科指導の中で行うには、評価という面から、尻込みしてしまっていました。今日、どのようにリサーチクエスチョンをたて、評価していくのかについて多くのヒントをいただけたので、勤務校での実践につなげていきたいと思います。

10/13(木)ⅢE1307 教育向けクラウドツール入門講座

10/13(木)ⅢE1307 教育向けクラウドツール入門講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習 教育向けクラウドツールの基本的な使い方

・デスクトップアプリケーションとの違い

・各種クラウドツールの操作方法

講義・演習 クラウドツールを活用した教育活動

・Google Classroomの活用

・Web会議システムの活用

協 議 児童生徒の発達段階に応じた情報活用能力の育成

-Society5.0時代を生きる児童生徒のために-

〔受講者の感想〕

・以前よりクラウドツールが便利で生産性が向上できると考えていたので、今後の教育活動に繋げて行きたいと思いました。

・書道はアナログだけど、デジタルの良さが発揮できる創作は楽しいと思う。新たな創作の可能性が見いだせた。まだまだアプリケーションを使いこなしているとは言えないけど、可能性を模索し続けたい。

・知っていることも多かったですが、いろいろ試してみたいことも思いついたので良かったです。

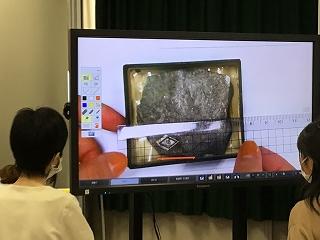

10月7日(金)ⅢC1258 (高)工業科教育講座B

〔研修の概要〕

演 習 実習等における安全教育

・安全教育のための教材作成

演 習 実習等における安全管理

・実習を安全に行うための安全管理

〔受講者の感想〕

- 今回の研修は、学校現場での安全について改めて考える良い機会となりました。出来ていないことや把握できていないことが明らかとなったので、職場の現状を確認したいと思います。何かあってからでは遅いので、準備を怠らず生徒が安全に学校生活が送れるような環境整備に努めていきたいと思います。

- 「初心忘るべからず」の気持ちを常に抱きながら、安全教育を意識し、安全管理に配慮した授業を行っていきたいと思います。教員生活が長くなり、生徒は理解しているであろうという先入観を持って授業に臨んでしまうことが多くなっているように思います。今回の研修内容を忘れずに生徒たちに接していきたいと思います。

- 安心は個人の主観であるため、教員の立場としてできることは、安全を確保する努力を継続することだと感じました。危険予測トレーニングなどを授業で活用しながら、生徒と共に学んでいきたいです。

10月24日(月)ⅢC1104(小)理科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的に問題解決に取り組む学習活動の工夫

-問題解決の力を育成する学習活動の充実と学習評価の在り方-

兵庫教育大学大学院 教授 山本 智一

演習・実習 「物の溶け方」と日常生活とのつながりを意識した授業づくり

・児童がよりよく観察するための導入の工夫

・理科の見方・考え方を働かせて結果を処理するための手立て

〔受講者の感想〕

・理科の授業は、子どもたちとドキドキ・ワクワクしながら行いたいと思っていて、私自

身大好きな教科です。しかし、理科専科の先生が授業を行うことが多いのが現状です。

来年こそは、授業ができることを願って、今日の研修を受講しました。めあてではな

く、学習問題であることや、検証可能な学習問題でないといけないことなど、初めて知

ることがたくさんあり、勉強になりました。子どもから出る疑問を大切にしながら、実

験を行い検証していくことの大切さを学びました。午後からの研修は、とても難しかっ

たですが、自分の力になったと感じました。

・私は理科が得意ではありません。今年、はじめて3年生に理科を教えています。今日は、

多くの授業において大切なことを教えていただいたので、これから理科好きな子どもが

さらに増えるよう、楽しくわかりやすい授業を心がけたいと思いました。

・一番心に残っているのが、自由研究を自力でできる子を育むということでした。問いを

持たせ、自然と主体的に学習に取り組めるような授業を作っていかないといけないなと

感じました。理科好きな子どもを頑張って増やします。

9月22日(木)(高)地理歴史科・公民科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 社会的な見方・考え方を働かせる授業づくり

ー新科目「地理総合」を中心にー

奈良大学 教授 酒井 高正

演習・協議 社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせる授業づくり

ー新科目「地理総合」における思考力、判断力、表現力の育成ー

・社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする授業プランの考察

〔受講者の感想〕

- 「地理総合」が必修科目になり、担当する可能性がありますが、これまで地理を担当したことがないため、不安感がありました。今日の研修を通じて、GISを活用すると、比較、分析等が容易にできることが分かり、少し不安感が解消されました。

- 講義では、GISを活用するためのツールをたくさん教わりました。勤務校の先生とも、本日学んだツールの活用方法だけでなく、演習で考えた授業プランのアイデアも共有して、地理歴史科・公民科教員全体でより良い授業をつくりたいと思いました。

- 講義では地理院地図や今昔マップ、MANDARA等、授業の一助となるツールをたくさん教えていただきました。また、演習・協議では、他校の先生方の授業プランを聞いて、視野が広がりました。中にはすぐに実践できそうな授業プランもあり、とても参考になりました。

9月22日(木)(高)国語科授業実践講座

〔研修の概要〕

演習・協議:タブレット端末を活用した授業実践

・思考・表現のツールとしてのICT

〔受講者の感想〕

- 他の先生方の実践を踏まえて自身の授業を振り返ると、まだまだ面白く充実したものに出来そうだと感じました。また、まだまだ不十分であるところ、生徒のコンピテンシーを育む授業になっていないところが明確になりました。他の先生方の実践を吸収し、早速授業改善に取り組んでいきたいと思います。

- 「説明」をすべて文章化するというのはとても難しくて時間もかかることですが、自分自身の理解が深まるだけでなく、生徒の読み書きの力を向上させるために有効な方法だとも思いました。生徒に配布する資料について「見出し」を意識することや、ハイパーリンクを活用することなどにも少しずつ慣れていき、よりよい教材を作っていきたいと思います。

9月22日(木)ⅢD1105 震災に学ぶ防災教育講座

(研修の概要)

【講義・演習】

地域の災害特性等を踏まえた防災教育

・ハザードマップから災害特性等を理解する

・児童生徒に身に付ける知識や技能について考える

【演習】

学校組織の実践力を高める避難訓練

【演習】

児童生徒が災害から自らの生命を守るため主体的に行動する力の育成

・副読本等の効果的な活用

(受講者の感想)

・身近に災害の体験がないと自分事として捉えにくいですが、起こることもあるではなく起こるものということを子ども達に伝えていきたいです。その中で助かる方法、助ける方法を身に付けられるようにしたいです。怖いことであることだけでなく、伝え方を工夫し、知識であったり地形の状況を学んで備えることが、安心感につながるので一緒に伝えていきたいと思いました。

・防災教育は命に直結する大切な学習だと思います。定期的に行う中でも、マンネリ化を起こさないよう、工夫してより実際に役立つように進めていきたいと思いました。

・普段同じように行っている防災訓練も考え方を少し変えるだけで違ったシチュエーションにすることができることを学ぶことができました。また、クロスロード等実践してみたいです。

9月12日(月)ⅢC1216(高)国語科教育講座

〔研修の概要〕

講義:国語科の授業と「論理」

―国語科の授業で「論理」をどう教えるか―

広島大学 副理事 教授 難波 博孝

演習:生徒の論理的思考力を育む国語科の授業を考える

―教材づくりと形成的評価の方法―

〔受講者の感想〕

- 普段漠然としか意識していなかったことをよく自覚して授業を組み立てていきたいと思いました。生徒を「言論の場」に立ち会わせるために、文章を読む前に世界観を作らせるなど、教材を効果的に扱えるよう、計画的に授業づくりを進めたいと思います。

- 普段、考えたことを言語化するということがなかなかできていないため、「論理的思考」の教材づくりの演習は難しい反面、面白いと感じました。自分の授業づくりに生かすことができそうな、他の先生方の考え方を学ぶことができ、とても充実した時間でした。

- 考えを文章として固定する、という点は、教師側にも生徒側にもメリットがあると思いました。自分自身の考えが明確になるだけでなく、生徒にとってもわかりやすくなると感じました。無意識下にあるものを「メタ知識」として具現化し、双方ともに成長できるきっかけとしたいと思いました。

9月12日(月)ⅢC1228(高)数学科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 高等学校における統計教育

-統計教育の充実をめざして-

神戸学院大学 教授 齋藤 政彦

演習・協議 学習指導要領における統計的内容に対応した授業の工夫

・統計教育の指導の充実を図る

〔受講者の感想〕

- 1日の研修を通じて、統計教育の重要性について改めて認識することができました。公式を教えるだけに留まってしまえば、統計教育を充実させることにはなりません。今回の研修をもとに、探究的な活動など様々な場面で活用できるような授業づくりをめざしていきたいと思います。

- 統計的な内容は教科書を教えるだけに留まるのではなく、総合的な探究の時間に組み入れるなど、その活用の方法を考えることで、算出した標準偏差や信頼区間などの意味をより深く理解できるのだと感じました。

- 統計学について学んだのは、大学時代が最後であり、忘れてしまっている知識が多いことを認識できました。1日の研修を通して、深めれば深めるほど非常に面白い分野であると実感することができたので、まずは自分自身が再度勉強をし、生徒に還元していきたいと思います。

9月9日(金) ⅢC1234(高)理科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「探究の過程」を踏まえた学習活動を行うための授業づくり

-観察、実験の授業を通じて科学的に探究する資質・能力の育成-

上越教育大学 名誉教授 小林 辰至

演 習 理科の見方・考え方を働かせる授業づくり

・「理科の見方・考え方」を働かせて問題解決に向けた授業プランを考える

〔受講者の感想〕

- 作業仮説、説明仮説など今まで知らなかった理科教育に関する概念について学ぶことができました。班別協議をする中で新たな発見が多くあり、授業で実践していきたいと感じました。

- 講義の中で、指導要領の解釈や課題の設定方法など、初めて得られた知識が多く、非常に参考になりました。今後、論文や書籍を読んでさらに深めていきたいと思います。演習では、課題を洗い出した上で、講義で学んだ仮説の立て方や理科の見方・考え方を生かして、指導案の作成をすることができました。

- 探究の授業以外に、普段の授業でも探究の考え方をかなりの程度生かすことができると感じました。これまでの授業では、「なぜそのような結果になるのか」という部分にこだわって授業を組み立ててきましたが、今回の研修をきっかけに、探究の過程、理科の見方・考え方の視点を取り入れ、今後の教育活動に取り組んでいきたいと思います。

ⅢE1309 校務に役立つ表計算ソフト活用講座

※9月9日(金) ⅢE1309 校務に役立つ表計算ソフト活用講座を実施しました。

〔研修の概要〕

演 習 成績データを集計するための関数の利用

・COUNTIF関数を活用した個別データカウント

・SUMIF関数を活用した個別データ集計

・VLOOKUP関数を活用したデータ表示 など

演 習 成績処理など校務に役立つ機能

・グラフの作成と表現

・データの並べ替え、条件付き書式、Wordへの差し込み印刷

・クロス集計(ピボットテーブル)の基本操作と活用 など

〔受講者の感想〕

・悩みながらエクセルを使うより、手書きでやった方が速いと思い、今まで触ってこなかったですが、

アンケート集計や成績処理等でどんどんエクセルを使いながらスキルを習得していきたいです。

・理解せずに使用していたことが恐ろしいなと感じました。この機会にしっかりと学べてよかったです。

使わないと忘れるので、しっかり復習したいです。

・関数の触り方、作り方がわかったので業務改善につなげていきたい。今後ピポットテーブルが利活用を考えていきたい。

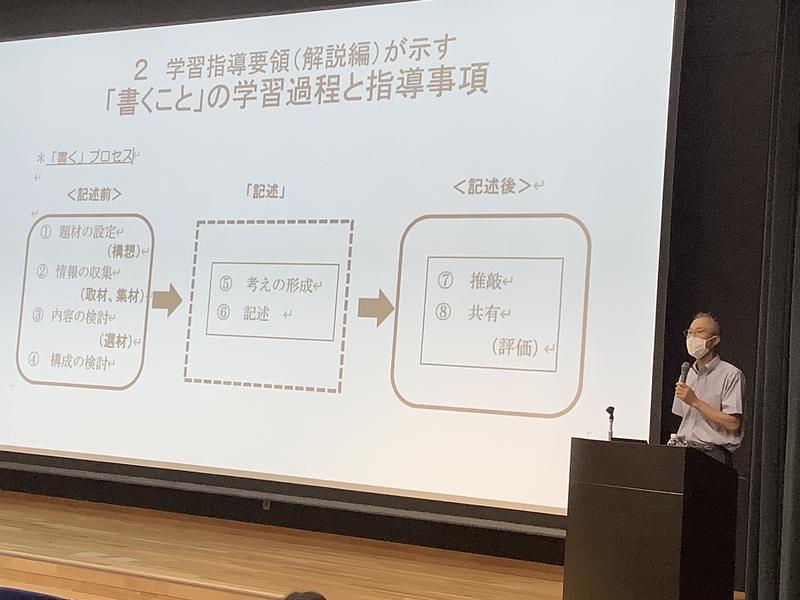

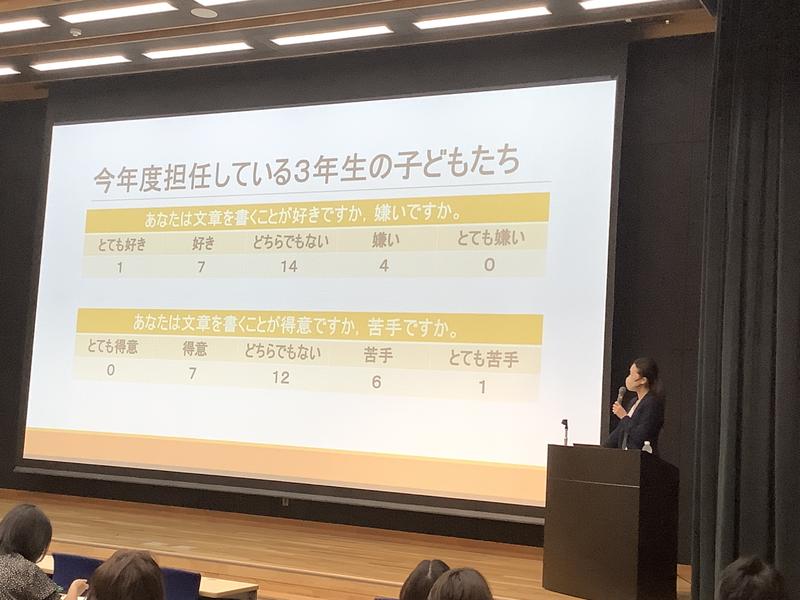

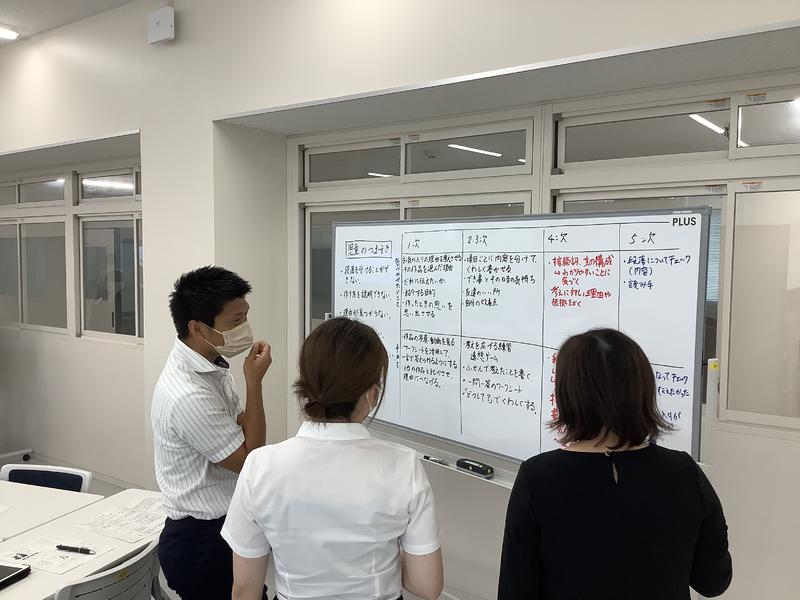

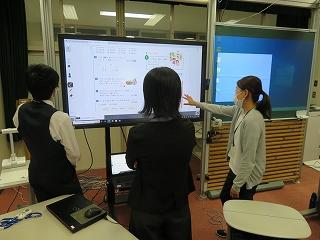

ⅢC1101(小)国語科授業実践講座

【講義】

国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成に向けた指導と評価の充実

―「書くこと」領域の授業づくりー

兵庫教育大学大学院 教授 吉川 芳則

【発表】

題材の設定、記述、推敲等を充実させる授業をめざして

芦屋市立浜風小学校 教諭 藤中 寛子

【演習】

「書くこと」領域における授業の在り方

・書く内容の中心が明確になるよう文章を構成し、書き表し方を工夫する学習過程を重視した指導の工夫

(受講者の感想)

・吉川教授の講義を聞いて「書くこと」の指導において、自身で課題に感じていた点を改善するヒントをいただきました。最後の演習では、実際に子どもの視点で紹介文を書き、推敲し合う活動を通して、指導事項を精選する方法を学ぶことできました。

・「書くこと」の指導においては、なぜ児童が書くことが苦手なのか、課題は何なのかについて「書くこと」の学習過程に照らして考えてみると、記述前の題材の設定や取材、集材にあったことに気付きました。指導したいことやしなくてはいけないことはたくさんありますが、単元によって指導事項を絞りたいと思いました。また、評価についても、単元の節目で評価するということを実践していきたいです。

・子ども達と国語を学習するのは楽しいですが、自分の中で苦手意識がありました。今回、記述の段階において、相手意識や目的意識等を明確にしておくことがとても重要であることが分かりました。また、今回学んだ記述前の内容もよく考えて、それに見合った手立てを取り入れていきたいです。評価については、回数や観点を絞り、評価の在り方を探っていきたいと思いました。

9月5日(月)授業実践講座E(第1回)

※ⅢC1221・ⅢC1227・ⅢC1233・ⅢC1239・ⅢC1246の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 他教科のICTの活用方法を聞き、教科の特性によって、アプリケーションの活用方法が異なるのが興味深かったです。他教科の取組を参考にし、実践してみたいと思いました。

- これまでスクリーンに投影するというICTの活用方法しか実践していませんでした。今回の研修で学んだ様々なICTの活用方法を授業に取り入れ、生徒のより深い学びに活かしたいと思いました。

- 生徒にとってICTの活用が本当に必要かどうか見極め、ICTを活用するときには、最も有効なICTの活用方法を探りたいと思いました。

9月7日(水)ⅢC1103 (小)算数科授業実践講座

(研修の概要)

講 義

一人ひとりの児童の数学的な見方・考え方の成長をめざす授業

神戸大学大学院 教授 岡部 恭幸

演習

数学的に問題発見・解決する過程を重視した授業づくり

・自分の考えを言葉や図を用いて表現させる指導の工夫

(受講者の感想)

・午前の講義では、児童のつまずきの原因が分かり、見方を与え、土俵に乗せるための手立てを考えなければならないと思いました。これまでの研究授業で、C(努力を要する)とされる児童に対する手立てを考えることはありましたが、児童の思考をここまで深く掘り下げて考えておらず、私自身も見方を変えるきっかけとなりました。午後の演習では、初めて使用する機能もあり大変便利に感じました。ICTを使いこなし分かりやすい授業づくりをしていきたいです。

・見方・考え方を育てていくために、その時だけの授業ではなく、小学校全学年を通して育成していくことが大切だと学びました。アタッチメントの重要性もよくわかりました。友だちと話し合うことで自分が変わるという経験を通して、見方・考え方が育つのだと学びました。今までの私の授業だと、算数が得意な児童しか手を挙げない授業になっていたと思います。図形の授業についての実践では、どのような授業にしていくかを他の先生方と交流することができてよかったです。今日の学びを今後に生かしていきたいと思います。

・「数学的な見方・考え方」という言葉は聞き馴染みがありましたが、実際どのような考え方や捉え方なのか曖昧だったと思います。今日の研修でそれが明確になっていったように感じます。そして、こういった見方・考え方はある発達段階だけではなく、幼い頃からつながっていることもわかりました。これからの授業において、「これを覚えておこう」といった知識だけではなく、考えることや答えまでの過程を大切にしていきたいと思いました。

9月5日(月)ⅢC1241(高)英語科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 生徒の言語知識・言語運用能力を測るために必要な基本的概念について

大阪大学 准教授 今尾 康裕

演 習 生徒の学習方略の改善につなげる英語科のテスト作成について考える

・生徒の言語知識・言語運用能力を適正に評価し、生徒の学習方略の改善を図るテスト

作成を考える

〔受講者の感想〕

- テストの結果から自己の指導を振り返らなければならないと改めて感じました。生徒にどのような力を付けさせたいかということをより具体的に、かつ長期的な視点で考えたいと思いました。

- これまで観点別評価について迷うことがありましたが、今回の研修を通して実践的な評価の方法を多く知ることができました。自校でも実践していきたいと思います。

- 他校の先生方と評価の事例について共有し合い、自分の取組を改めて客観的に見直すことができ、有意義な一日でした。

ⅢC1115(小中)道徳科授業実践講Ⅱ

【講義】

道徳科における「対話的な学び」を通して深い学びに迫る指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

【発表】

ねらいに迫る道徳科授業

【演習】

「対話的な学び」を通して生き方について考えを深める指導と評価の在り方

(受講者の感想)

・道徳が教科となり、教科書や指導書を見ながら授業をすることが多く、自分なりに中心発問を考えたり授業を構成したりして、工夫することが必要だと思いました。道徳科の評価についても、子どもの学びを価値付け、一人一人に向き合いながら、子どもの考えを大切にしたいと思いました。

・道徳科の授業において、中心発問でしっかり時間を取らないといけないことは知っていましたが、中心発問以降の対話的によって考えが深まる授業展開の必要性を感じました。今日学んだことを生かし、教材をじっくり読み込み、子どもの心が揺すぶられるような道徳科の授業をめざしたいです。

8月29日(月) ⅢD1106 特別支援教育の視点を生かした生徒指導講座

〔研修の概要〕

講 義 「個」を大切にし、認め合える学級「集団」づくり

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

演 習 二次的な不適応を未然に防ぐための生徒指導

・通常の学級における「個別支援」と「集団指導」の工夫

〔受講者の感想〕

・読み書きについて、支援ツールがたくさんあることを知りました。線をひい

たり、枠を当てたりすることは知っていましたが、もっと多岐にわたって紹

介しているサイトなどがあると知り、活用したいと思いました。二次的な障

害を防ぐために子どもたちの自己肯定感を高められるようにしていきたいで

す。

・今日の講義を聞きながら、自分のクラスの子や今まで担任した子たちの顔が

思い浮かびました。それぞれの個性や特性に合わせた支援をし、授業のUD化

を行い、認め合える集団をつくりたいと思いました。さまざまな支援例や支

援員さんとの連携についても聞くことができ勉強になりました。午後の演習

では、具体的な事例に対する支援を考えたり他の先生方の考えを聞いたりす

ることで自分の中の引き出しが増えたように感じました。

・叱るだけでなく、適切な行動を増やしていくという視点で支援したり事後対

応したりすることを心がけたいです。また、できないことに目がいきがちに

なったりここまでさせたいという思いが強くなったりしがちだけれど、子ど

もの小さな変化を見逃さずほめたいです。同じ残り時間5分でも、早く、あ

と5分!ではなく、あと5分あるよ、間に合うよとポジティブな声かけをし

たいと思いました。

ⅢE1302 中堅教員のためのICT活用講座

※8/26(金)ⅢE1302 中堅教員のためのICT活用講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性やその基本操作

演 習 学習指導の効果を高めるためのICT活用について

-ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性を生かす-

講義・演習 効果的な教材の作成

・写真・動画の加工

講義・演習 教育の情報化の推進

・校内研修の進め方

〔受講者の感想〕

・機器を使うことが目的にならないようにしたい。また、学習効果があるかについて検証をする必要があると感じた。

・デジタルの良さ、アナログの良さ、それぞれの良いとこどりをした授業ができるようになりたい。

・授業力を高め、上手くICTを活用していきたい。

8月26日(金)ⅢF1504 いじめ問題への対応講座

8月26日(金) ⅢF1504 いじめ問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:いじめ問題に適切に対応するために

講義・演習:児童生徒自らいじめについて学び、取り組んでいくために

〔受講者の感想〕

- 「いじめ未然防止」を考えたとき、個人への関わりや対応がまず頭に浮かびますが、「学級への働きかけ」が非常に大事であることが秋光先生の講義を受け、強く印象に残っています。問題が起きた時や起きそうな時だけでなく、普段からの学級への関わり、働きかけが大事であると感じました。

- 今回の研修を通して、教師の働きかけの大切さに気づくことができました。普段意識して児童に働きかけていますが、その取り組みに意味があると実感できてよかったです。プログラムの演習は時期をみて、今の学級に実践してみたいと思えるプランが多くありました。ありがとうございました。

8月26日(金)(高)芸術科(書道)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 ICTを活用した芸術科(書道)の授業づくり

武庫川女子大学 准教授 平田 光彦

演習・協議 生徒の主体的な学びを実現する芸術科(書道)の授業づくり

・学びの質や学習意欲を高める指導の工夫

〔受講者の感想〕

- 生徒への何気ない声かけを工夫することで生徒のモチベーションを上げたり、興味・関心を持たせたりすることができるということを体験的に学ぶことができました。

- 範書の方法ひとつとっても、生徒への見せ方や声のかけ方がさまざまでとても参考になりました。

- 研修を終えて教員には想像力が必要だと感じました。生徒の特性や、生徒に付けさせたい力などをこれまで以上に意識して、明確な目標をもって授業に取り組みたいと思いました。

8月19日(金)ⅢC1262 (高)福祉科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 学習指導要領がめざす福祉科の教育について

・主体的・対話的で深い学びを実現する授業の工夫

演 習 生徒の福祉実践能力の向上に向けた授業づくり

・生徒の学びの質や学習意欲を高める実習指導の工夫

〔受講者の感想〕

- 勤務校には福祉科の教員が私一人しかいないため、情報共有の場や相談の場を持つことが難しく、このような研修は私にとって大変貴重な機会です。生徒の主体性を引き出すための工夫をたくさん学ぶことができたので、勤務校で実践していきたいと思います。

- 評価する対象をできる限り多くしているつもりですが、その評価の根拠や基準が曖昧であることに気付けたことが今日の大きな学びでした。評価の根拠や基準を見直し、授業担当者であれば誰でも同じように評価できるような明確な評価のあり方を考えていきたいと思います。

8月17日(水)授業実践講座C(第1回)

※ⅢC1219・ⅢC1225・ⅢC1231・ⅢC1237・ⅢC1244の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 「生徒のために」を基本として、本日知ることができたICTの効果的な活用方法を授業で実践していきたいと思いました。

- これまで新しい手法や教材等に挑戦してきたつもりでしたが、日々新しいものが生まれる分野ゆえ、自分自身が知らなかったことも多く、大変参考になりました。今後、授業で積極的に使っていきたいと思いました。

- ICTを活用した学習指導案の作成において、「学校におけるICTを活用した学習場面」の内、A1(教員による教材の提示)の活用しか思いつきませんでした。他の学習場面での活用方法を知ることができたので、授業で実践していこうと思いました。

8月19日(金)授業実践講座D(第1回)

※ⅢC1220・ⅢC1226・ⅢC1232・ⅢC1238・ⅢC1245の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 生徒の学習場面において、ICT機器をより効果的に、効率的に活用することが大切だと思いました。

- 他教科のICTの活用方法を聞き、自分の担当教科にない目新しさを感じました。教科の特性に応じた使用方法を知り、校内でICT活用についての教科横断研修を行いたいと思いました。

- 他教科のICTを活用した授業の実践を聞くことができ、有意義な研修でした。勤務校でも他教科の授業を見学し、自分の授業に活かしたい思いました。

8月9日 ⅢC1261 (高)看護科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的・対話的で深い学びを実現する看護科教育

ーICTを活用した基礎看護教育の充実ー

愛媛大学医学部附属病院 助教 内藤 知佐子

演習・協議 生徒の看護実践能力の向上に向けた授業づくり

・指導と評価の一体化を踏まえた指導

〔受講者の感想〕

- 講義を聞いて、思考を言語化して伝えなければ、生徒はどのように知識を活用すれば良いかを理解できないことが分かりました。伝える内容を分かりやすく丁寧に言語化していく必要性があると感じました。

- 講義を聞いて、生徒たちに考えさせる仕掛けづくりが本当に大切だと感じました。また、他の先生の実践をお聞きして、自分の授業の改善点を見つける事が出来ました。指導と評価の一体化をどのように達成するか、という問題についてはなかなか答えが出ませんが、考え続けていきたいと思います。

- ICTを活用した授業展開や患者に対する「迅速評価」および対応の演習DVDの活用等、授業の展開方法を指導と評価の一体化を踏まえて実践していきたいと思います。

8月5日(金)ⅢC1257 (高)工業科教育講座A

〔研修の概要〕

演 習 コミュニケーションと情報デザイン

・効果的なコミュニケーションを行うための情報デザイン

演 習 データの活用

・情報通信ネットワークを介したデータの活用

〔受講者の感想〕

- 情報を伝える際の情報量や、その情報の意味を生徒が理解できる伝え方を意識して、今後の授業・実習に臨もうと思いました。

- 研修を通して、情報Ⅰの代替としての工業情報数理の役割についての理解が深まりました。情報デザインや、データの活用など、今まで取り組んだことのない内容に触れることができ、より一層勉強が必要だと改めて認識することができる良い機会となりました。

- 受講して感じたのは私自身の勉強不足です。今年度から工業情報数理が加わりましたが、担当科目でないため全く勉強していませんでした。今回の受講をきっかけに、この科目についても勉強を進めたいと思いました。

8月8日(月)ⅢC1251 (高)家庭科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 問いから始まる授業づくり

ー個別最適な学び、協働的な学びー

広島大学 教授 鈴木 明子

演習・協議 生徒の学びの質を高めるための授業の工夫

・生活の営みに係る見方・考え方を働かせた実践的・体験的な授業プランの考察

広島大学 教授 鈴木 明子

〔受講者の感想〕

- 講義「問いから始まる授業づくり」では、生徒自身の生活と授業内容をできる限り結びつけ、目の前の生徒の実態に即した本質的な問いを立てることの重要性を知ることができました。

- 年間指導計画を考えるにあたり、育成すべき資質・能力を踏まえた題材を設定し、個別的な事実・知識・情報を相互に関連付けたり、学習内容を精選したりすることの大切さが分かりました。

- 家庭科が担わなければならないことは何なのかを深く考えるだけでなく、生徒に身につけさせたい資質・能力を常に考えて、授業づくりをしなければならないと思いました。

8月2日(火)ⅢC1252 (中高)家庭科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 ICTを活用した授業展開について

発 表 実践事例報告

・家庭科の学習場面に応じた効果的なICTの活用

演習・協議 1人1台端末環境下での家庭科の授業実践

・1人1台端末を、主体的・対話的で深い学びにつなげるために

〔受講者の感想〕

- 児童生徒の学習の理解を深めるためにICTを効果的に取り入れていきたい。

- ICTの具体的な活用方法を知ることができ、実際の授業場面をイメージすることができました。

- 特別支援学校に所属しているため、ICTを活用した授業を実践できる場面は限られるかもしれませんが、今日学んだツール等を授業の中で取り入れたいと思いました。

8月4日(木)ⅢC1259 (高)商業科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 地域の課題解決と活性化を担うビジネス創造

ー工夫の巻きずしで町おこしー

講義・協議 高等学校におけるマーケティング分野の指導のあり方

[Live配信] ・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づくり

発表・演習 商業科をプロデュース

・商業科の取組を広報するポイント

〔受講者の感想〕

- マイスター工房さんの取組や山本先生の話から、マーケティングを教えることの意味、教員としてマーケティングを学び続ける必要性について再認識することができました。

- 本日の研修を通して、挑戦していく気持ちをもっと持たないといけないと感じました。授業で外部とのつながりをあまり持てていないので、高大連携などを含めて生徒に様々な立場の人の話を聞ける機会を持たせてあげたいと思いました。

- マーケティングの分野では依然として知識を詰め込むような指導に偏っていると改めて感じました。自身が大学で専攻していたマーケティングの分野で、主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、色々試行錯誤していきたいと思いました。

7月26日(火)ⅢB1203 リーダーシップ講座

〔研修の概要〕

講 義 組織を活性化するリーダーシップの在り方とは

愛媛大学 教授 露口 健司

演 習 勤務校における自身の役割を考える

・教職員の協働体制の確立に向けた自身の役割

〔受講者の感想〕

- ミドルリーダーについて難しく考えていましたが、日常の中で取り組めることがたくさんあることが分かりました。また、その存在意義を理解できました。

- 風通しの良い職場づくりを通して、学年間、専門部間、学校全体が一致団結して、より良い教育を推進していきたいと思います。

- リーダーとして発言の機会を増やし、明るく、誰もが意見を出しやすい雰囲気の職場にしたいと思います。

7月22日(金)ⅢC1240 外部施設の活用による理科講座

神戸地方気象台において、「ⅢC1240 外部施設の活用による理科講座」を実施しました。

〔研修の概要〕

実 習 神戸地方気象台 館内見学

講義・演習 日常の事物や現象を理科の授業に生かす手法について

・防災の視点を踏まえて

講義・演習 外部施設を活用した気象分野の指導の在り方について

・防災の視点を踏まえた科学的な探究の過程を考える

演習・協議 外部施設を活用した理科授業の在り方について

・生徒の観察・実験、実習に生かす視点

〔受講者の感想〕

- 神戸地方気象台という、普段はなかなか行くことができない施設で研修でき、観測装置などの実物に触れることで、体験することの大切さを改めて感じることができました。

- 外部施設の専門家による出前授業等を活用しながら、子どもたちの学習意欲を向上させていきたいと感じました。

- 特別支援の生徒に理科の内容による外部施設を活用した授業は難しいと思っていましたが、研修を通して授業で外部施設を活用するイメージを持つことができました。

7月26日(火)ⅢF1503 いじめ問題への対応講座

7月26日(火) ⅢF1503 いじめ問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:いじめ問題に適切に対応するために

講義・演習:児童生徒自らいじめについて学び、取り組んでいくために

〔受講者の感想〕

- いじめについての法律や理論については、よくわかっているつもりでしたが、これをいかに実践に移すかは、先生の数だけ方法があると感じました。起こってしまったいじめに対して対応する方法をしっかりと理解することも大切ですが、私自身は、いじめを起こさない環境づくりに力を入れたいと強く思いました。いじめの予兆には、深い児童理解が必要であり、教師自身の人権感覚を高くもつことも大切だと思います。日々子どもたちと向き合い、子どものもっている想いをしっかり聴き、いじめを見逃さないように過ごしていきたいと思います。本日は大変貴重な講義をしていただき、ありがとうございました。

- ダイヤモンド・ランキングの演習がとても印象に残っています。自分にはない他の先生の考えに触れることもでき、大変有意義でした。また、合意形成の難しさやそれを超えて出てきた結論の大切さについて実感できました。生徒同士、まわりの人とコミュニケーションを深める機会にもなり、他者の気持ちや考えに触れる良い機会にもなると思います。それを通していじめの未然防止にもつなげていけたらと思います。行事が多い二学期に取り入れてみたいと思います。ありがとうございました。

7月13日(水)授業実践講座B(第1回)

※ⅢC1218・ⅢC1224・ⅢC1230・ⅢC1236・ⅢC1243の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 時代の流れに沿って、指導の方法を臨機応変に考えていきたいです。また、ICTの効果的な活用について工夫を重ね、勤務校の先生方にも周知していきたいです。

- ICTは使用すれば良いというものではなくて、生徒の立場に立って効果的に使うことが大切だと思いました。

- 各教科ごとの情報共有では、実践的ですぐに取り入れられる情報が多く有益でした。また、教科を横断して行った協議では、それぞれの教科の特性に応じたICT活用への考え方を知ることができて新鮮でした。

7月19日(火)ⅢC1249 (高)芸術科(美術)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「指導と評価の一体化」の実現に向けて

-学習指導要領の改訂を踏まえた学習評価の改善-

演 習 芸術科(美術)における観点別学習状況の評価

・評価規準の作成

・指導と評価の計画

〔受講者の感想〕

- 疑問に思っていたことを同じ教科の受講者と議論することが出来て有意義だったと感じました。

- 他校の先生方の実践や評価のための取組を聞いて、これらに生かしていきたいと感じました。

- 教科の特性上、学校によって評価方法に違いがあると思います。まだまだ再考の余地はありますが、今日教えていただいたことを踏まえて、より良い評価方法を考えていこうと思います。

7月19日(火)ⅢC1248(高)芸術科(音楽)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業づくり

島根大学 教授 藤井 浩基

演 習 音楽的な見方・考え方を働かせる授業づくり

・感性を高め、音楽によって生活や社会を豊かなものにするための授業づくりの工夫

〔受講者の感想〕

- 身の回りには、音楽が想像以上にあふれており、その実例を多く教えていただくことができました。身近な音に対する疑問や、気づきを学習につなげていきたいと思います。

- 日常生活にあふれる音楽に生徒が耳を傾け、心を動かすことができるかどうかは、学校教育の責任が多分にあるのだと感じました。生徒の感性を最大限に引き出すためには、教員自身が幅広い経験と豊かな感性を持ち合わせている必要があり、学び続けていかなければならないのだと実感しました。

- 本日、初めて体験した三線から奏でられる沖縄音楽は、生活の中で聴き馴染みのある音楽ですが、指導することについては、私自身、少し難しさを感じています。まずは私たちが新たな楽器に挑戦するなど、研修を積み、良さを伝えられるようにしていきたいと思いました。

7月13日(水) (中)プログラミング教育講座①

※7/13(水)ⅢE1306 (中)プログラミング教育講座①を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 中学校段階におけるプログラミング教育

・小学校段階を踏まえたプログラミング教育

・技術・家庭科(技術分野)におけるプログラミング教育の目標と内容

演 習 技術・家庭科(技術分野)における授業づくり

・「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツ」に対応した教材の活用

〔受講者の感想〕

先生方の発想が良い刺激になりました。なかなか技術科で集まることがないので使用している端末の違いや環境を知ることができてよかったです。

scrachやmicrobitなど、教師側のスキルを伸ばす必要があると思いました。

今回の学習指導要領改訂は前よりも何をしたらよいかわかりにくいところがあったので、また色々とチャレンジしていきたいです。

7月11日(月) ⅢA1101 学校における危機管理講座

7月11日(月) 学校における危機管理講座を実施しました。

講義:学校における危機管理 -学校事故等の事例から-

講師:多聞法律事務所 弁護士 中川 勘太 氏

演習:学校内外における事故等への対応の在り方

・自校の危機の予測

・教職員による学校安全のための適切な対応

・児童生徒が事故や被害にあわないために

〔受講者の感想〕

・事前の準備の大切さと情報の共有が重要であると感じました。 危機管理は一人でできるものではないですし、

臨機応変に行動しすぎても統制がとれません。緊急時に自分の役割を理解し、行動できないといけないと思い

ました。 また、子ども自身に危機管理能力をつけさせていく視点も持っていきたいです。多岐にわたる危機

管理能力でまず、自分を守るための行動を考えさせていきたいです。それが個人の主張になりすぎないよう

にも配慮したいです。

・ネット被害に合わないために身に付けさせる力について様々な視点から知識を深めることができたので、

校内で継続的に指導できるような体制づくりについて、帰ってから相談したいと思いました。

・ネット被害については学校が知らないところで完結していることもあり、いつの間にか、被害加害の関係に

なっているので、そのためにも日頃から意識させることが必要だと感じました。

7月12日(火)授業実践講座A(第1回)

※ⅢC1217・ⅢC1223・ⅢC1229・ⅢC1235・ⅢC1242の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 同じ教科の先生方だけでなく、他教科の先生方とも情報の共有ができて勉強になりました。まだ十分にICTの活用ができていないので、次回に向けて挑戦していきたいです。

- ICTを授業に取り入れることをメインに取り組んできましたが、授業で効果的に活用できる場面を改めて見直すことができました。

- 各教科でICTの活用方法が異なっていたので新しい発見へとつながり、参考になりました。

7月7日(木) (小)プログラミング教育講座

7月7日(木) (小)プログラミング教育講座を実施しました。

〔研修の概要〕

演習 小学校段階におけるプログラミング教育

・コンピュータサイエンスに触れるアンプラグド

・図形を並べて表現するビジュアルプログラミング

・センサーやモーターを活用したフィジカルプログラミング

発表 プログラミング的思考を育成する授業実践

ー先進校の授業に学ぶー

演習・協議 プログラミング教育の進め方

ー兵庫県版プログラミング教育スタートパックに学ぶー

〔受講者の感想〕

・今日の研修で、プログラミング教育では子どもたちにどんな力をつけさせるかが自分の中で明確になったので、できることからチャレンジしたい。

・プログラミングの実践校の話を聞いて、授業の導入時に入れたり、各教科の中で、できる内容を工夫して取り組んでみたい。

・普段の授業の中に少しずつでもプログラミング教育を取り入れていくことで、授業に対する気持ちや態度が変わる児童もいるのではないかと感じた。

・プログラミング教育を進めていくために、計画的・組織的に取り組んでいけるように進めていかなくてはならない。

7月7日(木)ⅢB1201 教育経営講座Ⅰ(第2回)

〔研修の概要〕

講 義 教職員のコンプライアンス意識の醸成

ーリーダーとしての在り方ー

演 習 教育活動を支える教育法規Ⅱ

・危機管理と法規(事例研究をとおして)

〔受講者の感想〕

- 気の緩みが安全配慮義務違反につながることもあり、その結果として民事責任を問われることがあるとわかりました。

- 2回にわたり、普段あまり意識しない法規について触れ、新たな視点や選択肢が増えたような気がします。

- 過去の生徒指導等を振り返る良い機会になりました。これからは法規を深く学び、法的根拠をもとに、自信をもって課題に対応したいと思いました。

ⅢC1114(小中)道徳科授業実践講座Ⅰ

7月5日(火)にⅢC1114(小中)道徳科授業実践講座Ⅰを実施しました。

【講義】

対話で児童生徒の考えを深める授業づくり

【発表】

対話で深める授業実践

【演習】

対話で深める授業づくり

・主発問の精選

・評価の視点を生かした学習状況の見取り

〈受講者の感想〉

・授業ではワークシートに書かせることが多く、書く方が自分の考えをまとめることができるのではないかという考えがありました。生徒同士の対話を考えた時に確かに自分の意見を書くと、それを発表して終わりになってしまうなと感じました。少しずつ取り入れていこうと思いました。

・午後からの演習では、生徒に何を考えさせたいのかという軸をしっかり持っておくことが大切なのだと思いました。中心発問、補助発問は生徒の姿を想像してかなり吟味しないといけないと改めて感じました。今後の授業に活かしたいと思います。

・自校で人権の校内研修はよくしているが、道徳に関してはしていませんでした。午前の講義では、ワークシートを使って発問を考える中で、授業前の教材研究の重要性を改めて実感しました。別府西小学校の片岡先生が使っておられた教材分析シートも活用していきたいです。また、その有用性を自校の職員にも伝えたいと思いました。午後からの研修では、ワークシートを使って班で協力して教材研究を行いました。先生方の各校での実践から学ばれた経験に基づく様々な意見が交流できました。動画で研究授業の様子を見てから、対話的な授業をする上で大切なことを聞き、明日からの実践に生かしていこうと思いました。

7月7日(木)ⅢD1207(高)特別支援教育の視点を生かした生徒指導講座

〔研修の概要〕

講 義 高等学校における特別支援教育の視点を生かした生徒指導

演 習 特別な教育的支援を要する生徒への対応について

・勤務校で必要な合理的配慮の在り方を考える

〔受講者の感想〕

- 教員側が良かれと思ってやっていることでも、生徒の将来を考えたときどうなのか、という視点に立って支援する必要があると気付かされました。勤務校に帰って先生方と共有したいです。

- 生徒のためにやっているつもりの合理的配慮が、実は教員側が指導しやすいものになっていたと気づきました。効率化を求めるだけでなく、生徒自身が成長できる方法を考えていきたいと思います。

- 合理的配慮の柔軟な見直しをその都度行えていなかったと反省しました。生徒に合った配慮を保護者と共有してより良い支援につながるようにしていきたいと思います。

7月4日(月) ⅢF1502 自他の命を大切にする心を育む教育講座

7月4日(月) ⅢF1502 自他の命を大切にする心を育む教育講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:自他の命を大切にする心を育むために

講義・演習:児童生徒の命を守るために

〔受講者の感想〕

○「自殺予防に生かせる教育プログラム」を用いて、自分の気持ちのしんどさに気付いたり

(早期認識)、周りに助けを求めることができたり(援助希求)すること、また、周囲の

子ども や大人(教職員)がそれを受けとめられるような信頼関係・環境を構築していく

ことができるような体制づくりにしたいと思いました。

○生徒をとりまく環境は多様化しており、心の問題を抱える生徒は少なくありません。我々

教員は、危機的状況にある生徒に直面する可能性も高いので、子どもたちの命を守るゲー

トキーパーとしての責任を自覚し、指導に努めたいと思いました。