研修の様子

10月5日(木)ⅢC1328 (高)情報科教育講座A

〔研修の概要〕

演 習 プログラムの考え方や読み解き方

・アルゴリズムの表現

・制御構造

演 習 問題解決のためのプログラミング

・事象のモデル化

・アルゴリズムによる効率の違い

・シミュレーションの実践

〔受講者の感想〕

・アルゴリズムの実習に多くの時間を費やしていましたが、実際にコーディングを取り入れた実習を今後は、増やしていきたいです。基本的な内容を生徒に伝えて、あとは生徒が自由にコーディングを行い共有する授業を展開していきたいと思いました。

・以前、COBOLやJavaの指導をしていましたが、穴埋めをする程度でした。自ら作ることが少なかったので、1から考えることがいかに難しいかを実感しました。

・いくつかの例題を基に実習を行いましたが、授業で活用できる題材を見つけていきたいです。生徒がコーディングできそうな題材を提供することが重要だと感じました。

10月2日(月)ⅢC1217 (高)地理歴史科・公民科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 社会的な見方・考え方を働かせる授業づくり

ー「地理総合」の授業におけるGISの効果的な活用ー

奈良大学 教授 酒井 高正

演 習 社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせる授業づくり

ー「地理総合」における思考力、判断力、表現力等の育成ー

〔受講者の感想〕

- JSTATや地理院地図の活用方法をもっと積極的に学んでいきたいです。また、BYODに対応した授業を行うにあたり、50分の授業時間で生徒が余裕をもってGISを利用するにはどうしたらよいかについて、考えていきたいと思いました。

- 便利なGISの活用方法を学ぶことができたため、それを活かして生徒の理解が深まるような、効果的な授業プランを考えたいです。

- 現在実施している地理総合の授業案を、他の先生からアドバイスをいただいて練り直すことができ、非常に勉強になりました。

9月29日(金)ⅢC1218(高)数学科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 高等学校における数学的活動について

兵庫教育大学 教授 濱中 裕明

演 習 数学的活動の充実をめざした授業づくり

〔受講者の感想〕

- 「折り紙からの数学的活動」を体験させていただき、数学的活動の楽しさを改めて認識することができました。生徒の興味を惹く授業につながるよう、今後数学的活動を授業に取り入れていきたいと思いました。

- 数学的活動について深く考えることができました。もっと数学を楽しんでもらえるような授業がしたいと考えますが、現時点では、物事を数学的に捉える力が私にはまだまだ足りないと思います。そういった力を向上させる努力をしていきたいと思います。

10月3日(火) ⅢF1306 (中)プログラミング教育講座

10月3日(火) ⅢF1306 (中)プログラミング教育講座

〔研修の概要〕

講 義 中学校段階におけるプログラミング教育

・小学校段階を踏まえたプログラミング教育

・技術・家庭科(技術分野)におけるプログラミング教育の目標と内容

演 習 技術・家庭科(技術分野)における授業づくり

・「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツ」に

対応した教材の活用

・「計測・制御」に対応した教材の活用

〔受講者の感想〕

・マイクロビットを使用したことがなく、今回初めて使用した。生徒に指導したい内容を明確にするとともに、その目的に適した教材選びをしてくことの大切さを改めて実感した。慣れた物ばかり使用するのでなく色々なことに挑戦したい。

・これからの社会で必要かつ意欲をもって取り組める教材で幅広い学びの可能性を感じた。決してコードがプログラミングなのではなく、思考の流れこそ大切にしたい。

・いろいろな先生方との交流でたくさんの知識を得ることができた。まだまだ研修等も含めて、自分のスキルを伸ばしたいと感じた。

9月29日(金)ⅢC1215(高)国語科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 “よい国語”の授業とは何か

-豊かな言語活動を実現するために-

岡山大学大学院 宮本 浩治

演 習 言葉への自覚を高める言語活動の工夫

-言葉による見方・考え方を働かせる学習活動-

〔受講者の感想〕

- これまでの自分の授業は講義形式にどうしても偏りがちでしたが、これからは積極的に生徒間の意見交換の場を用意し、生徒が自身の考えを堂々と発表できるように支援していきたいです。

- 読解力という言葉が、ただ正しく読むだけではなく、使えるようになる力だと知り、とても勉強になりました。適切な問いやめあてを立てることができるように専門性を高めていきたいです。

- 自分自身の授業について振り返るよいきっかけになりました。今の自分の授業に関する課題は、これからの改善点であるだけでなく、よりよい授業のための糧でもあると考え、希望を持って努力していきたいです。

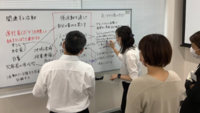

9月28日(木)ⅢF1303 (小中)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講 義・演 習 学びの質を向上させるタブレット端末の活用

−個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実−

発 表 授業や校務におけるタブレット端末の活用

−教育の情報化を推進するための取組−

演 習 タブレット端末を用いた情報活用能力の育成

・情報活用能力体系表例の活用

〔受講者の感想〕

・自分一人ではICTの種類も活用方法も知っていることが限られますが、他の先生方のお話を聞いて実際に使ってみることで、授業で活用できそうなアイデアがいろいろと見つかりました。ICT機器は、自分で使ってみて初めて自分のものになるのかなと思ったので、たくさんの実践例を聞いた時に、まずは自分でも使ってみて、授業に使えるものを取捨選択していきたいと思います。

・これまでの実践では、体育科の学習で、自分の動きを確認してポイントとのズレを認識できるようにしたり、算数科の学習で、イメージしづらい図形の動きなどを視覚化したりするなど、個人で完了する範囲内で活用することが多かったです。しかし、今回の研修を通して、児童同士が活動し、意見を交流したり、自分たちなりに考えを深めていけるような取り組みをしてみたいと感じました。

・タブレット端末を用いてワークシート等を作成することで、子どもの学びの軌跡が残ったり、子どもの変容が見られるような教材、資料、ワークシートづくりをしたいと思いました。

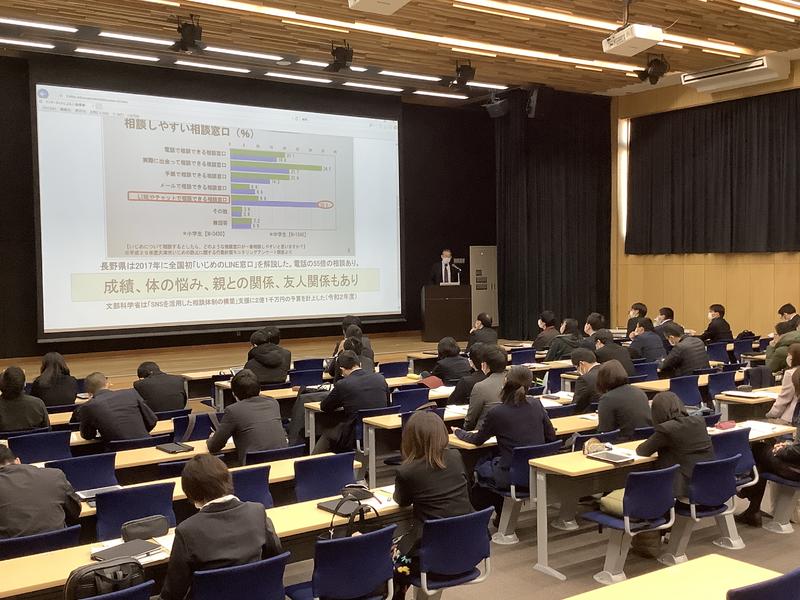

9月22日(金)ⅢF1301 情報モラル教育講座

〔研修の概要〕

講 義・演 習 情報社会に主体的に参画する態度を育む指導

・楽しいコミュニケーションを考えよう(LINE×静岡大学)

演 習 情報モラル育成のための授業づくり

・ひょうごGIGAワークブックを活用した授業づくり

※この研修は静岡大学 塩田真吾准教授に講義・演習をしていただきました。

〔受講者の感想〕

・今までの情報モラル教育では、リスクの発見やリスクへの対応に偏重していたことを改めて感じました。SNSトラブルを回避する上でも、様々な問題を自分事として捉え、そのトラブルの結果、どんなリスクがあるのかを考えさせる取組に注力する必要があると思いました。今後は一方的にトラブル事例を紹介するのではなく、危機予測の観点で、生徒同士が話し合ったり、作業しあったりして考えを深める授業をしていきたいです。

・情報モラル教育の中で、これは危ない、こんなことがあるというようなことはよく話はするが、子どもたちに自分にも起こりうる場面を想像させ考えさせるというやり方は非常に面白いと思いました。今年度から全体の生徒指導という立場になったので今日の手法を指導の面で活用していきたいです。

・場当たりな的なトラブル対応に力を入れていましたが、これからは計画的な情報モラルを含んだ情報活用能力を育てていくことがとても大事だと思いました。

・「してはいけない」「見てはいけない」という指導が多かったので、自分ごととして児童が考えられていなかったと思います。具体的な事例から、場面強制想像法を使って、そうなってしまうかもしれない、という感覚をつかませ、モラルの向上へとつなげていきたいと思います。

9月21日(木)ⅢC1216 (高)地理歴史科・公民科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 「問い」を中心に構成する学習の展開

ー「問い」を生かした授業づくりの理論と方法ー

兵庫教育大学 名誉教授 原田 智仁

演 習 探究的な授業を考える

ー「問い」を中心に構造化した授業づくりー

〔受講者の感想〕

- 問いが必要ということは知っていましたが、どのような視点をもち授業を構成すべきか、講義の中で分かりやすくご説明いただき、理解することができました。

- 授業を行う上で予め単元を貫く問いや見方・考え方の問いを分類して生徒に提示することが、生徒の深い学びに繋がると思いました。

- 単元を貫く問いの重要性について、改めて実感することができました。自分の授業を大きく変える必要があると感じました。

9月21日(木)ⅢF1307 Google Workspace活用講座

〔研修の概要〕

演 習 Google Workspaceのアプリケーションの使い方

・音声入力・検索(画像検索)

・Jamboard、スプレッドシート等による協働学習

演 習 Google Classroomの使い方

・資料の配布・回収

・Formsによる小テストの実施(解答の回収、集計)

演 習 Google Workspaceを活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

・今回の研修で疑問に思ったことが解決できるようにしたいと思いました。自分の知らなかった使い方など、いろいろな知識を増やすことができてよかったと思いました。

・Google Workspaceの基本的な活用法を学べた。校種間で活用法を交流できたのもよかった。教科の特性を考えつつ、効果的な活用法を引き続き考えていきたい。

・自分の実践になかった活用方法を学ぶことができた。また、今回学んだ活用方法を、更に自分の学級や得意分野に応じてアップデートしていくことができる可能性も感じた。

9月14日(木)ⅢF1307 Google Workspace活用講座

〔研修の概要〕

演 習 Google Workspaceのアプリケーションの使い方

・音声入力・検索(画像検索)

・Jamboard、スプレッドシート等による協働学習

演 習 Google Classroomの使い方

・資料の配布・回収

・Formsによる小テストの実施(解答の回収、集計)

演 習 Google Workspaceを活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

・初めて使うところもあり、新たに多くのことを学ぶことができました。今後、授業の中で何か活用できるものがないか教材研究をしていきたいです。後半では、Google Formsの演習がとても魅力的でした。これを使いこなせるようになると、業務軽減につながると感じました。

・実際の演習を通して授業で活用できそうな教材や設定方法を知ることができました。生徒との双方向の授業を展開していくヒントを得られたので実践に繋げていきたいです。

・まだまだ活用しきれていないことが多くあると感じました。生徒の授業理解の深化や自分自身の仕事の時短、効率化のためにもっともっと積極的に活用していきたいです。自分だけでなく職場の同僚の助けにもなれるようにしたいです。

ⅢC1113(小中)体育科・保健体育科授業実践講座【b日程】

講義

豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成する授業づくり

-課題を見付け、その解決に向けた学習過程-

兵庫教育大学大学院 教授 筒井 茂喜

発表

発達の段階を踏まえ、系統性を意識した「ボール運動系」領域の授業実践

丹波市立青垣中学校 教諭 大槻 武志

実習・協議

児童生徒が、自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するための授業づくり

<受講者の感想>

・午前中の講義を受けて、ゴール型の授業の難しさと課題がより分かりました。確かに上位群が下位群の児童へ冷たい態度を取ったり、授業の中でうまくチームが機能せず揉めたりすることもよくありました。また、私自身が野球経験者なのですが、スペースの作り方や相手を抜く方法が分かっておらず、授業の中でスモールステップを取り入れていくことでそういった考えや思考が児童に身に付いていくことが分かりました。今回の講義内容をよく振り返り、これからの実践に繋げていきたいと思います。

・体育が苦手な児童のためには何ができるかということを思案していたところだったので、今日学べたことはまさに目から鱗でした。技術ばかりの指導内容を重点的に指導してしまっていたことを反省し、スモールステップで子ども達に運動の楽しさを味わってもらえるような授業をめざしていきたいと思います。大槻先生のはつらつとした笑顔と、しっかりとポイントを押さえた立ち振る舞いも、自分の実践に取り入れていきたいと思いました。

・体育を苦手とする児童に体育の楽しさを教えていきたいです。そのためには、技能的な詰め込みだけでなく、話し合い活動や教え合う活動を取り入れ、言語活動の充実も図りたいです。系統性については、例えば、どの学年も同じような授業になっているのでこの学年にはこの活動をといった学校の中のカリキュラムを考えていきたいです。また、評価の仕方や評価を見る視点を学びたいと思いました。

9月6日(水)ⅢC1221(高)英語科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 生徒のコミュニケーションを図る資質・能力を測るために必要な基本的概念について

大阪大学 准教授 今尾 康裕

演 習 コミュニケーションを図る資質・能力の測定・評価

〔受講者の感想〕

- 評価を行うことの重要性とともに、テストを実施する際の留意点や分析に必要な基本的な概念について専門家の知見を伺ったことにより、考査をより分析しやすくなりました。また、改めて目的・目標に応じた指導と評価の重要性を感じました。

- 考査の作成方法を学術的な視点で考えた事がなかったので非常に勉強になりました。また、ねらいの達成度を測るための視点を得ることができました。コミュニケーション能力を生徒に身に付けさせるために、長期的な視点で指導と評価を計画していこうと思います。

- 生徒の実態をしっかり把握した上で適切に評価を行うための視点や、生徒の主体的なパフォーマンス活動を実施するための視点を得ることができました。本日学んだことを勤務校の教科内で共有し、今後の指導や評価の改善を図りたいと思います。

9月7日(木)ⅢC1101(小)国語科授業実践講座

(研修の概要)

講 義 国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成に向けた「読むこと」の指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 吉川 芳則

発 表 学習過程を明確にした授業実践

演 習 「説明的な文章」における授業の在り方

・目的や意図に応じ、中心となる語や文を見付けて、それらを用いて内容をまとめる学習過程の工夫

(受講者の感想)

・1日の研修を通して「要約」に関する「読むこと」について、多くを学ぶことができました。吉川先生の講義からは、要約の指導において、目的を持ってさらに全体理解をした上で取り組ませることの重要性に気付かされました。吉川先生が話されていた「要約は妄想ではない」という言葉がとても印象的でした。評価について、単元の節目で評価をすることや、成果物を蓄積し自己評価することの大切さを改めて学ぶことができました。演習では、他校の先生とグループワークをし、たくさんの情報共有ができました。それらを今後の実践に生かしていきたいです。

・吉川先生の講義から、無機質な要約の学習活動ではなく、しっかりと目的を意識させて自分の言葉を用いながら要約する活動を設定していくことが大切だと分かりました。また、実践発表を聞いて、学びをつなげていくために、目の前の単元のみを見て授業を考えるのではなく、前後の学年とどのように学びがつながっているかを意識して指導していきたいと思いました。班別協議で考えたように、いろいろな子どもの実態を想定した上で、指導の工夫や手立てを考えていくことの重要性に改めて気付くことができました。

9月6日(水)ⅢC1103 (小)算数科授業実践講座

(研修の概要)

講 義

一人一人の児童の数学的な見方・考え方を育む授業

神戸大学大学院 教授 岡部 恭幸

演 習

系統性を踏まえたつまずきの解消をめざす授業づくり

ー数量の関係に着目してー

(受講者の感想)

・授業づくりについては、さらに学んでいかなければならないと思いました。特に、目標とするところまで理解できている児童と、その前段階の児童との思考の行き来(例えばペア学習)については、自分の授業においてできていないと感じました。「繋がる、分かる」ように他者の意見から気付かせるなどしながら、理解に繋げていきたいと思いました。つまずきの解消のために系統立てて考えることができたのは、とてもよかったです。既習事項については気を付けていましたが、上の学年でのつまずきをなくすために、今の学年でできることについては考えていなかったので、意識していきたいです。

・岡部先生の講義を聞いて、学んだことを明日から授業に生かそうと思いました。6年生の円の面積の単元で、公式を導くまでに、およその面積を求めてみるという活動が、教科書では2時間あります。そこをいかに進めていくか、とても悩んでいます。なぜおよその面積を求めるのか、その必然性をもたせることができていないように思います。内容を理解するのが難しい児童には、何をやっているのかわからなくなるのではないかという心配があり、授業が停滞しないように教員がつい先導してしまいます。そのため、各児童の思考を、全体でも共有しながら進めることを意識したいと思います。授業研究が本当に大切だと改めて感じ、学びの多い研修でした。演習では、具体的に児童のつまずきについて考え、協議することができてよかったです。そして、自分だけでなく、学校全体で共有して進めていくことの大切さを改めて感じました。算数科だけでなくいろいろな活動に通ずる研修でした。

9月6日(水)ⅢF1309表計算ソフト活用講座

〔研修の概要〕

演 習 成績データを集計するための関数の利用

・COUNTIF関数を活用した個別データカウント

・SUMIF関数を活用した個別データ集計

・VLOOKUP関数を活用したデータ表示 など

演 習 授業や校務に役立つ機能

・グラフの作成と表現

・データの並べ替え、条件付き書式、Wordへの差込印刷

・クロス集計(ピボットテーブル)の基本操作と活用 など

〔受講者の感想〕

・校務でエクセルは日常的に使っていますが、研修で応用の部分まで新たに知ることができたので、これまで実践してきた成績管理や教材への活用をさらに深めていけると感じました。これまで生徒に提示した資料も視点を変えて生徒がより関心を持てるようなものにできそうなイメージをつかむことができました。

・今まで意味がわからなかった関数が少し理解できるようになりました。学校に戻ってから実践しないとすぐに忘れてしまいそうなので、すぐにフィードバックしようと思います。校内研修でもこのような研修があると助かる先生がたくさんいるのではないかと思います。

・今まで、既存のエクセルデータを利用して業務をしてきており、1から関数を組み立てて行うことがなかったので、とても参考になりました。こういった内容こそ校内研修等で多くの先生に知ってもらいたいと感じました。

8月30日(水)ⅢF1304(高)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講 義 授業におけるタブレット端末の活用について

演 習 場面に応じたタブレット端末の活用について

・個別学習におけるカメラ・マイクの活用

・協働学習における資料・作品等の共同編集

演 習 タブレット端末を活用した授業を展開するために

・タブレット端末を活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

・タブレット端末を生徒が使うにあたり、より良い学習を行うためにはどうすればいいか考える良いきっかけとなりました。自分が今までに学んだことや実践してきたことに新しい方法を模索するきっかけや他校の先生が実践されていることを知ることができました。この研修で学んだことを活用していきたいです。

・他の教科のタブレット端末の活用方法を自分の教科指導に生かしたいと思いました。

8月30日(水) ⅢG2109a 特別支援教育の視点を生かした集団づくり講座 ー 一人一人の良さを生かした指導・支援 ー

〔研修の概要〕

講 義:特別支援教育の視点を生かした学級経営

~発達と愛着に課題を抱える子どもたちへの理解と支援~

桃山学院教育大学 教授 松久 眞美

演習・協議:個に応じた指導と集団への指導の実践

講 義:発達と愛着に課題を抱える子どもたちへの支援の実際

〔受講生の感想〕

・幼少期の経験、周りの大人との関わりがいかに人間らしい愛や信頼を受け入れられる人格に結びついていくのか、改めて深めることができた。

・今日はこの講義を受けてよかったです。それは明確に子どもの見方が広がったからです。9月1日41人の子どもたちを落ちついてむかえられそうです。”好意に満ちた語りかけ”を心がけ、様々な家庭からやってくる41人と安定した雰囲気をつくっていきたいです。また、お話を聞きたいです。

・個への支援の前にまずクラスの子どもとの信頼関係を構築すること、そしてそれは上手なほめ方、しかり方でつくっていくこと、という内容がとてもしっくりきた。しかるべき時を逃さずにきちんとしかっているかを、周りの児童もよく見ていて、それが学級の規律にもつながるので、タイミングをのがさず、子どもに意図が伝わるようにほめたりしかったりしていきたいと思った。

8月29日(火)ⅢD1503 いじめ問題への対応講座(集合研修)

8月29日(火)ⅢD1503 いじめ問題への対応講座(集合研修)を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:いじめ問題に適切に対応するために 兵庫教育大学大学院 教授 秋光 恵子

講義・演習:児童生徒自らいじめについて学び、取り組んでいくために

〔受講者の感想〕

・秋光先生の講義での「いじめ未然防止力」に関する調査統計が強く印象に残りました。個の力(特に、他者に関わる力)が高ければ他者に加害をしない割合が高いことや、セルフコントロール能力が高い子どもほどいじめを傍観する傾向にあることなどがとても勉強になりました。

・いつ自分のクラスでいじめが起こるか分からないので、日頃からアンテナを張っておく必要があると思いました。また、集団の雰囲気も大切になると講座で学んだので、いじめを許さない学級全体の雰囲気を作るために、他者への思いやりや道徳心などを伸ばせるように、声かけや関係づくりを行っていきたいと思いました。

・「いじめ未然防止プログラム」や「CoCoLo-34」など、すぐに使えるアイテムが準備されている研修だったので、自校に戻ってもすぐに使えると思いました。まずは自分自身がプログラムを使うように努力するとともに、いろいろな先生にプログラムを広めていきたいと考えました。

8月24日(木)ⅢF1304(高)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講 義 授業におけるタブレット端末の活用について

演 習 場面に応じたタブレット端末の活用について

・個別学習におけるカメラ・マイクの活用

・協働学習における資料・作品等の共同編集

演 習 タブレット端末を活用した授業を展開するために

・タブレット端末を活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

・ タブレット端末を使うと、今まで考えたことのなかった授業ができ、ここ数年、私自身もとても楽しいです。課題は、タブレット端末を使って、生徒に主体的な動きを促し、もっと良い両立の道を探求していきたいです。

・1人1台タブレット端末が導入されて2年目になり、タブレット端末の使い方も慣れてきましたが、授業での活用の仕方も固定化してきた気がします。今回、様々な案をいただいたので、もっと柔軟に色々な使い方をしていきたいと思います。

8月21日(月)ⅢE1202(高)キャリア教育推進講座

〔研修の概要〕

講 義 体系的・系統的なキャリア教育の充実に向けて

ー学びをつなぐキャリア教育の意義ー

文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 佐藤 学

発 表 キャリア教育の充実に向けた取組

演 習 兵庫版「キャリア・パスポート」の活用について

・キャリア発達を促す取組を考える

協 議 兵庫版「キャリア・パスポート」を活用した小・中・高一貫した取組に向けて

〔受講者の感想〕

- キャリア・パスポートは人生のアルバムだと感じたので、改めてクラスの生徒のものを見返したいと思いました。

- キャリアノートについて今回初めて学び、授業で活用できそうな項目や内容が多いことに驚きました。LHRや自立活動や総合の授業を用いて、積極的に活用したいと思いました。

- キャリア教育と聞くとどうしても進路指導と混同して考えがちでしたが、本日の講座を受講して、より幅広く人生全体を見通し、生き方を考えさせる教育であることがわかりました。

8月21日(月)ⅢE1101 (小中)キャリア教育推進講座

(研修の概要)

講 義

体系的・系統的なキャリア教育の充実に向けて

―学びをつなぐキャリア教育の意義―

文部科学省初等中等教育局教育課程課

教科調査官 佐藤 学

演習

特別活動を要としたキャリア教育

協議

兵庫版「キャリア・パスポート」を活用した小・中・高一貫した取組に向けて

(受講者の感想)

・今の子ども達の世代は、昔と違い様々なことが大きく変化する中で生活をしていると思います。予測困難な問題が起こっても解決していかなくてはいけません。研修で小学校から高等学校までの流れを系統立てて話をしていただいたので、それぞれの学校での取組が止まらないように繋げていくことの大切さを改めて感じました。普段、小学校で勤務しているので、中学校や高等学校の先生方と話や情報交換をする機会はありません。そのため、様々な校種の方々と交流ができ、積み重ねの大切さについて知ることができました。小学校は、進路について中学校や高等学校よりも具体的に指導をしていないので、中学校や高等学校に繋げていくために、具体的にどんなことを小学校でやっておけばよいかを考えながら、キャリア教育の指導をしていきたいです。また子ども達には、たくさんの可能性があるので、視野を広げるために、たくさんの仕事やその内容を知る機会を増やしていきたいと思います。

・キャリア教育は発達段階や発達課題の達成と深く関わりがあり、小•中•高の繋がりが大切であると改めて学びました。中学校ではまず、自分の役割との関係を考え責任を持つことや、様々な活動の中で小さな失敗や成功の体験を生徒に積ませていきたいと思いました。また、兵庫版「キャリア・パスポート」を活用した学級活動について、グループで活用例をたくさん考えることができました。学校で実践してみたいです。

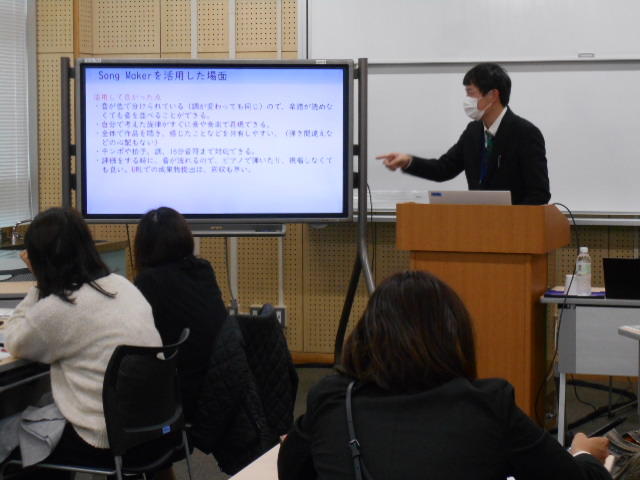

8月8日(火)ⅢC1223(高)芸術科(音楽)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 ICTを活用した授業展開について

神戸女子大学 教授 小林 田鶴子

演 習 1人1台端末環境下での芸術科(音楽)の授業実践

・1人1台端末を、主体的・対話的で深い学びにつなげるために

〔受講者の感想〕

- BYODが導入され、ICTの活用が当たり前となっている今、ただ使うだけでなく、どのような場面で、何のために活用するのかを吟味したうえで活用することが必要だと感じました。これから普段の授業の中で試行錯誤しながら活用していきたいです。

- CHROME MUSIC LABというアプリを知り、音を視覚化できるツールを学ぶことができました。今後の授業にぜひ活用したいと思いました。

- 音楽的な見方・考え方を働かせる活動とはどのようなものか、生徒目線で実践することで見えてきたものがあり、とても勉強になりました。

8月7日(月) ⅢC1219 (高)理科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 理科の見方・考え方を働かせ、科学的に課題を解決するために必要な資質能力の育成

京都教育大学 名誉教授 村上 忠幸

演 習 理科の見方・考え方を働かせた授業づくりの視点の育成

-観察・実験を取り入れた授業プランの考察-

(受講者の感想)

- 探究については1人で悩みながら模索する日々が多かったですが、本日の研修で今後の授業づくりの大きなヒントを得られ、非常に有意義でした。

- 探究では知識をどのように使うのかということが大切だとわかりました。また、知識だけを身に付けさせるのではなく、多くの実験に取り組みたいと思います。

- 生徒が探究活動をする場合、教員の体験の有無が重要であると思います。その点において、本日の研修での体験が今後の教員人生において大きな財産になると感じました。

8月4日(金)ⅢC1220 外部施設の活用による理科講座

〔研修の概要〕

実 習 学校と外部施設との連携について

・外部施設の取組の現場から

講 義 学校教育における外部施設の活用について

・外部施設と学校教育をつなぐ

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 講師 鈴木 武

演習・協議 探究的な学習の過程における外部施設の活用について

〔受講者の感想〕

- 生活単元学習で理科的な内容の深め方、授業の内容等について悩んでいました。外部施設を活用することで、これらがスムーズに進められることに改めて気付かされました。

- 今まで校外学習などで外部施設を見学することはありましたが、それ以外にも出前授業などで来て頂いたり、その施設の研究員の方や専門家の方に協力して頂いたりすることができると知り、児童の学習にとってよい機会を設けられると思いました。

- 外部講師の活用に関しては、少しハードルが高いものだと感じていたこともありましたが、有効に活用すれば非常に児童生徒にとって深い学びにつながるということがわかりました。

8月2日(水)ⅢC1227(中高)家庭科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 ICTを活用した授業展開について

発 表 家庭科の学習場面に応じた効果的なICTの活用

演習・協議 1人1台端末環境下での家庭科の授業実践

〔受講者の感想〕

・高校や中学など異校種の教員の授業実践を聞いて非常に参考になりました。個別最適化や協働的な学習に焦点を当てて考えることで、様々な学習場面でICTを活用できることを感じました。その中で自分の分からないことに自分で気づくことができるということが印象に残りました。今後も学習場面に応じてICTを効果的に取り入れるように研修を重ねていきたいです。

・ICTの活用については、以前から意識的に活用していた部分はありましたが、今回異校種の先生方の話を聞き、参考になったものを積極的に取り入れていきたいと思いました。また、自校で活用しているツールを充分に使いきれていない部分もあるので、使い方や機能についてさらに学ぶ必要性を感じました。

・どのアプリやデバイスを使うと授業が効率的に行えるのか、生徒にとって学びたくなるのかを探していきたいと思いました。そして、ICTの活用方法だけではなく、家庭科という教科として生徒に何を学ばせたいのか、どのような力をつけさせたいのかを明確にして授業を作っていきたいです。

8月4日(金)ⅢC1237 (高)看護科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的・対話的で深い学びを実現する看護教育の在り方

-学習改善につながる妥当性・信頼性の高い評価方法の構築-

愛媛大学医学部附属病院 助教 内藤 知佐子

演 習 生徒の看護実践能力の向上に向けた評価の在り方について

-看護実践能力を向上させるための自己評価について-

〔受講者の感想〕

- ルーブリック評価には、具体的で明確な表現が必要であることを改めて認識しました。実際に実習評価を行う際、曖昧になっている部分があることや、生徒が理解できない部分を残さないようにすることを学びました。

- ルーブリック評価を活用しきれていない部分もあったので、どのように活用していくべきかを再度学ぶことができました。また、今後ルーブリック評価を活用して、よりよい評価を行いたいです。

- 理解してもらいたい事を伝える授業になりがちなため、生徒の理解度と授業の効果を見極めながら授業を展開していきたいです。

8月2日(水)ⅢC1225 (高)芸術科(書道)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 ICTを活用した芸術科(書道)の授業実践について

武庫川女子大学 准教授 平田 光彦

演習・協議 生徒の主体的な学びを実現する芸術科(書道)の授業づくり

〔受講者の感想〕

- ICTを活用することでコミュニケーションを大切にしながら授業を進める方法を学んだので、生徒に還元できるように今まで行ってきた授業をさらに充実させていけるように考えていきたいです。

- 普段の生活から書道に関連するものを見つけるアンテナを張っておくことで、生徒に興味を持たせたり、おもしろいと思わせたりすることができる導入を考えたいです。

- 普段は書画カメラを使用していますが、プレゼンテーションソフトを使用した教材作成を体験したことで新しい授業展開が思い浮かびました。これからも色々と試してみたいと感じました。

8月2日(水) ⅢC1224 (高)芸術科(美術)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「指導と評価の一体化」の実現に向けて

・学習指導要領の改訂を踏まえた学習評価の改善

京都市立芸術大学 教授 飯田 真人

演 習 観点別学習状況の評価

・妥当性・信頼性の高い評価規準の在り方

・指導と評価の計画

(受講者の感想)

- 講義内容にあった通り、授業内容と目標と評価は結びつくものなので、評価に焦点を当てることで、授業を通して生徒に伝えたいことをしっかりと考えていきたいです。

- 本日の研修成果を生徒の実態に応じた授業を計画することや、指導方法の改善につなげたいと思います。

- 教員の主観で評価をつけていると誤解されやすい教科であることを再認識したため、今後より客観的な評価ができるように注意していきたいと思います。

8月1日(火)ⅢC1236(高)商業科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 商業科教員に期待すること

-商業教育の現状と課題-

発 表 専門学科における特色教育の取組

-高度専門職業人の育成を目指して-

講義・実習 コンピュータ会計と簿記教育

・会計ソフトウェアの基本的な操作方法と活用

・CBT検定試験への対応

〔受講者の感想〕

- 自分自身の知らないことが多数あったので、もっと学ぶ必要があると感じました。もっと外の世界を知り、学んだことを勤務校の教育活動に活かしたいです。

- 3年間を見通した高度専門職業人の育成を視野に入れた実践的な取組を勤務校でも展開していきたいと思いました。

- 生徒が「なぜ?」と考えることができる授業、自身のことを語ることができる取組を継続していきたいです。

8月2日(水)ⅢC1234(高)工業科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 「実習」の目標及びその内容と取扱いについて

・目標を達成するための指導計画の作成

演 習 「実習」におけるGoogle Workspaceの活用

・実習安全指導の方法

・データの収集・整理・分析の方法

・レポートの作成・提出・採点の方法

〔受講者の感想〕

- Google Workspaceでできることが多くあると思いました。教科指導だけでなく、ホームルーム活動などで、生徒のタブレット活用に活かしていきたいです。

- データをどのように処理・活用していくのか、他のアプリケーションの使用方法や活用方法なども知る機会があれば、今後の研修にも参加したいと思いました。

- ICTを活用し、KYトレーニングの機会を増やし、安全指導に対する意識をさらに向上できるように取り組むことが必要だと感じました。

8月1日(火)ⅢC1233(高)工業科教育講座A

〔研修の概要〕

演 習 コミュニケーションと情報デザイン

・効果的なコミュニケーションを行うための情報デザイン

演 習 データの活用

・情報通信ネットワークを介したデータの活用

〔受講者の感想〕

- 情報Iで学ぶ内容を理解することができた。工業情報数理でも取り入れて、生徒にあった授業をしていきたいです。

- 情報に関しての専門知識を身に付ける必要性を感じました。また、テキストマイニングやジャムボード、チャットなど様々なソフトを使いながら授業を展開できるようにしていきたいと思います。

- これからの社会を生き抜く力を生徒につけるため、今回の内容などを授業に取り入れていき、よりよい教育を実践していきたいと思います。

7月28日(金)ⅢC1238 (高)福祉科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「介護過程」の授業づくりの在り方について

演 習 「介護過程」のアセスメント方法について

帝京科学大学 教授 柊崎 京子

〔受講者の感想〕

- 介護過程の授業を生徒に教えていますが、研修では、今まで自分が知っているアプローチとは異なる方法を学ぶことができ、大いに参考になりました。

- 教材研究の大切さを再確認しました。介護過程は、生徒によっては苦手にしている者もいます。教材によって、生徒の苦手意識を緩和できる可能性を感じました。今後も生徒と一緒に成長していきたいと思います。

- 書くことへの苦手意識を持つ生徒が文章を作りあげていく際には、必要に応じて、文章の枠組みであったり、定型文を提示したりしていくことが効果的であることを学びました。

7月31日(月)ⅢC1226 (高)家庭科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 生徒の課題解決能力を育む授業づくり

鳴門教育大学大学院 教授 坂本 有芳

演 習 生徒の学びの質を高めるための授業の工夫

・生徒の課題解決能力を育むための、学習評価を踏まえた授業プランの考察

〔受講者の感想〕

- 消費生活の分野は日々更新されていく内容が多いので、課題解決につながる生徒への伝え方について考えることができました。紹介していただいた教材を活用してみたいと思います。

- 消費者教育の導入として他校の先生と授業展開について協議したことが大変有意義でした。

- 他校では、消費生活分野の講師を招いて講義を行っていたり、分野に特化した小冊子を使用し苦手意識を取り除く工夫をされていたりしていたので、本校でも活用したいです。

7月25日(火)学校組織活性化における教員の在り方講座

講 義

学校組織の活性化を図るために求められるミドルリーダーの姿とは

愛媛大学大学院 教授 露口 健司

演 習

学校組織におけるミドルリーダーとしての役割について

ー勤務校における教職員の協働体制に向けた組織の在り方についてー

(受講者の感想)

・どのようなリーダーを目指すかを具体的に考えることができました。組織としての同僚性の大切さ、巻き込む力、調整しながら課題を解決していくことの重要性を学ぶことができました。私は信頼関係を醸成し、幸福感を高めるサーバントリーダーを目指したいと思います。

・学校組織の活性化にはマネジメントとリーダーシップの両方を兼ね備えた行動が必要であることを学び、自身が出来ることは何かを考える機会となりました。ウェルビーイング・リーダーを目標に、人の幸せの為に働き、幸福は人々に伝播する事を念頭に明日から実践したいです。

・自らの目的を明確に理解した上で、自分の理想を実現する行動力が重要になる。また、周囲との関係性をつくることも必要である。ミドルリーダーとして「自分らしさ」を大切にしていきたい。

7月28日(金)ⅢD1503 いじめ問題への対応講座(集合研修)

7月28日(金)ⅢD1503 いじめ問題への対応講座(集合研修)を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:いじめ問題に適切に対応するために

兵庫教育大学大学院 教授 松本 剛

講義・演習:児童生徒自らいじめについて学び、取り組んでいくために

〔受講者の感想〕

・いじめ事案が発生した際の記録の重要性について再認識できました。教員と生徒・保護者との日頃からの関係性が重要であると強く感じました。

・小学校2年生のいじめ認知件数が最も多いと知ることができました。今後もいじめアンケートの際などに、気をつけて見ていきたいと思いました。

・いじめが起きた際にも教員と児童や保護者との普段からの関係づくりを良好にしておくことで、その後の経過が変わることから、普段の関わり、観察、授業への取組の大切さを感じました。また、いじめ未然防止プログラム、CoCoLo-34を知り、活用していきたいと感じました。

7月14日(金)ⅢA1101 学校における危機管理講座

講義:学校における危機管理と危機対応 -学校事故等の事例から-

多聞法律事務所 弁護士 中川 勘太 氏

演習:学校内外における事故等への対応の在り方

・自校の危機の予測

・教職員による学校安全のための適切な対応

・児童生徒が事故や被害にあわないために

〔受講者の感想〕

・校内の危機管理マニュアルは見ているつもりだが、実際にどこでどんな事象が発生するかわからないため、日常的に考えておく必要性を感じた。また、共通認識・共通理解が教職員の間で行われていないと、スムーズに適切な対応はできないと考えた。今後の現場で起こりうる危機に対応できるように意識を高く持っておく必要があると考えさせられた。

・危機管理研修を通して学んだことと、実際に学校で起きた事故を結びつけて反省する。その繰り返しをどんどん蓄積していくことが大切だと思った。また、事故という普段はない特別な事態ではあるが、こうした研修は定期的に行い、いつ発生しても適切な対処が取れるように物や設備などだけでなく、心の準備も大切だと思った。

・事故や災害が起きたときにしっかりと対応するための正しい知識と判断力が大切である。マニュアルはあるが、実際に起きるとパニックになると思うので、学校がしなくてはいけないことは何かをしっかり把握しておき、柔軟に動けるようにしたい。また未然に防げるものは防ぐために、正しい情報を子ども達に啓発することも大切だと感じた。

7月13日(木) ⅢF1302 教員のためのICT活用講座

講義・演習

ICT機器(実物投影機・大型提示装置等)の特性について

・一斉学習における教員による教材の提示

演 習

学習効果を高めるためのICTの活用

・写真教材の作成

・アプリを活用した動画の作成

演 習

教育の情報化の推進について

・ICTを活用した授業の充実のための校内研修のあり方

(受講者の感想)

・今回の研修で、ICTの基本的な活用の仕方を学んだので、今後は、どのようにICTを活用し、授業に取り入れていくか考えていきたいと思います。

・今回の研修で、学んだことを実践していくことで自分の力にしていくことが大切だと思いました。しかし、できるだけいろいろな場面でICT機器やアプリなどを活用していくことと同時に、一人で取り組むのは大変なところもあるので、今日の研修の内容を他の先生方にも共有し、学校として取り組んでいきたいと思います。

・研修の計画を立てたことで具体的にどんなことをしたいのかを考えるきっかけになったと思います。さらに、職員で協力して研修を行い、ICTを活用して指導する力をつけていきたいと思います。

7月6日 ⅢG2104 特別支援教育における効果的なICT活用(基礎)講座

講義

児童生徒の自発的・主体的な学びを引き出す効果的なICT活用

兵庫教育大学大学院 准教授 小川 修史

演習・発表

身近なICT機器を使ったPR資料の作成

〈受講者の感想〉

・アクシビリティ、ユーザビリティ、エンジョィビリティの関係を知り、エンジョィビリティを目指してICTの活用を工夫していきたい。

・ICTを考える際、誰もがわかりやすいだけでなくどうすれば楽しさやワクワク感、幸福感を感じることができるのかをプラスして考えることの大切さを学びました。

・見通しのあるポジティブストレスが、主体的な学びにつながることを知り、子どもも教師もワクワクできるように、ICTをもっと活用していきたい。

7月7日(金)ⅢE1104 震災に学ぶ防災教育講座

講義・演習

地域の災害特性等を踏まえた防災教育

・ハザードマップから災害特性等を理解する

・児童生徒が身に付ける知識や技能について考える

演習

学校組織の実践力を高める避難訓練

-地域、専門機関等との連携を通して-

豊岡市立新田小学校 教諭 梅﨑 勇成

演習

児童生徒が災害から自らの生命を守るため主体的に行動する力の育成

・副読本等の効果的な活用

三田市立本庄小学校 教諭 杉森 美香

〈受講者の感想〉

・クロスロード等を通して、いろいろな視点で防災教育の重要性について考えることができました。児童が災害をより自分事として捉えることができるように、児童の実態や地域の特性に応じた教材開発を進めていきたいです。

・午後の演習で、実際に自分の学校が避難所になった場合、自分が想定している以上に、たくさんの行動や決断をしなければならないこと、教職員の役割分担をしなければならないことなどを知り、自分のシミュレーションの甘さを痛感しました。普段の避難訓練ではシミュレーション①までしか想定できていないということも確認でき、改めて今やっていることをもう一度見直し改善しないとならないと感じました。

・社会科教員なので、授業で防災を取り扱っていますが、研修の中でどのように生徒に考えさせるとより思考が深まるのか、じっくりと考えることができました。また、本校の所在する地域は水害で大きな被害を受けた地域でもあるので、自分たちの町が大きな被害にあった時にはどう行動すればよいのか、考えられる生徒に育てないといけないと更に感じました。災害が多い日本だからこそ、職員も判断する力を鍛え、生徒や職員が災害時に安全に動けるようにしていきたいと思います。

7月7日(金)ⅢD1502 自他の命を大切にする心を育む教育講座

7月7日(金) ⅢD1502 自他の命を大切にする心を育む教育講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:自他の命を大切にする心を育むために

講義・演習:児童生徒の命を守るために

関西外国語大学 教授 新井 肇

〔受講者の感想〕

- 子どもの自殺の多くは高校生ですが、それまでの発達段階も影響すると感じました。今回の研修を通して、ストレスとコーピングを知り、ストレスの反応、ストレスが高まった時の魔法の言葉、10秒呼吸法など、学校の現場でも取り組んでいけると感じました。

- 小学生の段階では、自殺する児童の割合は低いですが、いつか自殺の可能性がある児童を担任することがあるかもしれません。また、小学生の段階では何も問題がなかったとしても先々の人生の中で、自殺が選択肢に入ってしまうことがあるかもしれません。そうなったときに、自分で自分の命を絶たないように今できることを積み重ねていきたいと思いました。

- 生徒の表情、言動、態度などによく注意や関心を持ち、1日の半分を過ごす学校で変わった様子がないか、教員が保護者と連携が取れるのか考えていきたいです。自殺予防についての新井先生のお話は、御自身の経験も含めてお話いただけたので、大変わかりやすく、保護者との協力や生徒との関係をよりよく構築することが大事だと感じました。

7月11日(火) ⅢC1114 (小中)道徳科授業実践講座 (a)

講 義

対話を通して深い学びをめざす指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

発 表

深い学びをめざす道徳科の授業実践

姫路市立山陽中学校 教諭 河野 雄司

演 習

深い学びをめざす授業づくりと指導の改善につながる評価

(受講者の感想)

・谷田先生の講義から、深い学び、対話的な授業について学びました。教材「ヒキガエルとロバ」を読んで、班別協議をするなかで、主人公、変化した場面などを考える時間が非常に有意義でした。また、河野先生の発表を受けて、終末の場面で、価値の押し付けをしないことや、オープンエンドで終わることを聞き、たいへん勉強になりました。評価に関する演習では、「自己を見つめ、多角的・多面的に考える視点に照らして」評価することを今まで考えたことがなかったため参考になりました。

・教材分析では、改めて教材に描かれている人間の生き方や、そこに含まれる道徳上の問題をしっかり読み取ることが大切だと感じました。授業の「ヤマ」を見付け、道徳的価値に迫る中心発問を考えていきたいと思いました。深い学びをめざすには、他者との対話により考えを広げたり、問い返しにより深く立ち止まって考えさせたりすることがとても重要だと強く感じました。

・授業実践発表では、河野先生が沈黙を恐れないことが大切だと話されており、本当にその通りだと思いました。児童の発言が止まると発問を次々に出してしまいます。すると児童は何を問われているのかが分からなくなり、より思考が止まってしまうことがよくあります。児童が考える時間を確保し、じっと待つことを心掛けて授業をしていきたいと思いました。道徳の評価については、二つの視点に基づいて児童の振り返りに対して励みになるようなコメントをしていくことが大切だと分かりました。また、振り返りだけで児童を見取るのではなく、授業での発言なども含めて総合的に評価していくことの大切さにも気付くことができました。

7月3日(月) ⅢB1201 教育経営講座A(第2回)

講 義

教職員のコンプライアンス意識の醸成

ー協働性を育む学校づくりー

演習・協議

教育活動を支える教育法規Ⅱ

・教育法規に基づく危機管理

(受講者の感想)

・法的根拠を意識することなく教育活動にあたっていましたが、この講座を受講することでその怖さを感じました。教育法規等を理解した上で、さまざまなリスクマネジメントを実施し、トラブルの未然防止に努めたいと思います。

・日頃は、法的根拠などをあまり意識することはありませんでした。しかし、様々な事例を学び、対応できるようにして準備しておくことが大切だと感じました。これまで曖昧であった法令等について学んでいきたいと思います。

・教育活動を法的な観点から考えることの必要性を感じました。子供たちにとって安心、安全な学校運営に少しでも携わることができればと思います。職場において研修の成果を共有した上で、教育活動に対する責任感と使命感を感じながら学校運営に携わっていきたいと思います。

7月3日(月)ⅢG2102 特別支援学級における自立活動の指導充実講座

講義

個に応じた教育課程の編成と自立活動の指導

班別演習・講義

自立活動の指導の充実

発表

個別の指導計画、教材・教具について

(受講生の感想)

・同じ立場で子ども達と関わっておられる先生方といろいろ話すことで学べたことが多くありました。最初の講義の内容がつながり、自立活動にどう生かしていけばよいのかがイメージできました。

・個別の指導計画の目標設定の方法を学ぶことができた。具体的な目標を設定するためにも段階的に取り上げていく必要性、大切さを改めて分かった。

・自立活動の内容や、どこの項目に入るのかなど悩んでいたことが、少し解決しました。各項目ごとに具体的な例をいくつか上げてくださり、今担当している子どもを思い浮かべながら聞けたのでとても参考になりました。

6月28日(水) ⅢF1310 県立学校情報担当者養成講座

ねらい

(1) 教育情報ネットワークの構成と機器の設定方法を習得する。

(2) 校内ネットワークの運用・管理の実際や障害対応の方法を習得する。

内容

講 義 学校教育情報セキュリティ・システム担当者(情報担当者)の役割

演 習 教育情報ネットワークの構成、校内LANの運用・管理とネットワーク障害への対応

・教育情報ネットワークの全体像と提供サービス

・セキュリティの考え方

・コマンドプロンプトの活用方法

(コンピュータや周辺機器の設定情報確認、ネットワークの疎通確認)

・ネットワーク障害への対応方法

演 習 コンピュータを校内ネットワークへ接続する方法

(受講者の感想)

・学校現場におけるネットワークの構成の大きなイメージを理解することができました。今後、PCに関する用語などをしっかり理解し、さらに知識を増やしてトラブルに対応できるようにしたいです。

・日々対応している内容について、あらためて知識の確認や実習を通じて再確認することができました。校務の情報のセキュリティ対策や機材トラブル、ネットトラブルなど多岐に渡ります。色々な人と協力して、組織的に対応すべきであることが大切だと再認識できました。

6月12日(月)ⅢG2103 基礎的な障害理解と授業実践講座-主体的な活動を引き出す授業づくり-

講義

基礎的な障害理解と授業実践講座

・障害特性と個に応じた指導支援

・集団学習における工夫

・支援の考え方

協議

・担任している児童生徒の実態について

・困っていること、課題となっていること

・現在、学校で行っている支援

・今日の講義を受けて、改めて児童生徒への支援について考えたこと等

(受講生の感想)

・通常学級の担任の立場としてワークシートを複数パターン用意する、宿題のレベルを

児童生徒が選ぶという考え方はとてもいいなと思った。

・それぞれの障害の定義と特性について正しく理解することができた。また、各障害の

特性に有効な手立てについても知ることができた。時間の見える化のためのタイム

タイマーのアプリを見つけたので、さっそく使ってみようと思う。

・校種を越えた交流が図れたことで、小学校の事情も少し分かり、知識以上の意味が

あったと思いました。

6月21日(水) ⅢF1305 (小)プログラミング教育講座

講 義

なぜプログラミング教育をするのか

演 習

小学校段階におけるプログラミング教育

・コンピュータサイエンスに触れるアンプラグド

・図形を並べて表現するビジュアルプログラム

・センサーやモーターを活用したフィジカルプログラミング

演 習

兵庫県版プログラミング教育スタートパックの活用

(受講者の感想)

・今まで、ソフトや教材を使ってプログラミングの授業を行ったことがほとんどなかったので、今後の情報教育の場面で役立てたいと思いました。また、最後の時間に、スタートパックなどのサイトを通して、じっくり実践などを確認できたことが良かったです。こうした時間を、自分の日々の生活の中で少しでもいいから持つことが大事だと感じました。

・やらせて終わりではなく、プログラミングを通してどのような力をつけさせたいか、どのような効果があるのかを考えて使えば色々な活用方法があるのだと分かりました。子どもたちが自分で間違いを振り返り、どうすればいいのかを考えるということは、漢字や計算のお直しでも大事なことだと思いました。出した課題に教員が赤で添削して、それを直すだけでは子どもたちの力になっていないと改めて感じました。プログラミングを通して、子どもたちを主体的に活動できる場が増えそうなので、学校でも実践していきたいと思いました。

・プログラミングは自分の苦手分野なので、今回受講させていただきました。クラスの児童の顔を思い浮かべると、普段の一斉授業では活躍できにくい児童でも、今日、教えていただいた教材を利用すると輝く児童が増えるなと思いました。2学期にアンプラグドのプラグラミングからの実際のプログラミングの授業にチャレンジしたいと思います。ありがとうございました。

6月7日(水) ⅢD1505 不登校への対応講座

6月7日(水) ⅢD1505 不登校への対応講座を実施しました。

講義:不登校の理解と対応ーシステム論的家族療法の視点からー

講師:兵庫教育大学大学院 教授 遠藤 裕乃

(研修の概要)

講義・演習:不登校児童生徒の内面の理解に生かせる視点

講義・演習:児童生徒や保護者に寄り添った支援

(受講者の感想)

- 午前の講義では、スライドを見ながら分かりやすくかつ具体的な例をもとに説明していただき、とても勉強になりました。特に「直接的因果律」と「円環的因果律」では、実際に今まで体験したことと照らし合わせながら、どのように保護者や児童生徒と話せば良かったのかを考えさせられる時間となりました。

- 午後の研修では、課題について班の先生たちと話し合うことで多面的に考えることができました。ロールプレイを通じて、どのように児童生徒に声かけをすれば良いか具体的に考えることができました。

- 「いつもこうだ」や「みんなこうだ」という言葉は本当によく聞く言葉だと思いました。そういう話し方に対して、さりげなく疑問で返してみる聞き方や、悪循環になっていない状況を見つけ出すという話の聞き方が大変参考になりました。また、「悪循環になっていない状況があるはずだと信じて聞くことが大切だ」ということも、心に留めておこうと思いました。

6月14日(水)ⅢC1113(小中)体育科・保健体育科授業実践講座

講義

豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成する授業づくり

-課題を見付け、その解決に向けた学習過程-

兵庫教育大学大学院 教授 筒井 茂喜

発表

発達の課題を踏まえ、系統性を意識した「ボール運動系」領域の授業実践

丹波市立青垣中学校 教諭 大槻 武志

実習・協議

児童生徒が、自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するための授業づくり

<受講者の感想>

・筒井先生の講義に始まり、午後の発表、実技がつながっていて、とても有意義な研修となりました。現場では、今日の研修で学んだことはうまくいかないこともあると思いますが、工夫しながら取り組み、生かしていきたいと感じました。現在、勤務している学校は、体育の授業に苦手意識のある子どもが多いです。どうすれば子ども達の苦手意識を軽減できるか試行錯誤したいと思います。

・「ボール運動系」領域に関して、指導に対する知識や指導方法を十分に理解しないまま児童してきたと反省しました。コーピングする子ども達を減らすため、戦術をしっかりと考え子ども達がやってみたいと思えるような実践に取り組んでいきたいです。また、実際に課題ゲームを実技を通して研修をすることで、ゲームをする子どもや作戦を立てる子どもの気持ちがよく理解できました。GoogleJamboardを使って作戦を立てましたが、とても使いやすいことが分かりました。今後も授業で活用していきたいと思います。

・講義で紹介された「知識の構造化」は、体育科の授業だけではなく、様々な教育活動で生かせると感じました。体育科の授業では、それぞれの種目の技能だけではなく、運動特性や系統性について、自分自身の知識を増やしていきたいと感じました。また、目の前の子ども達の実態に応じた指導方法の工夫を大切にしていきたいと思います。

6月14日(水) ⅢF1305 (小)プログラミング教育講座

講 義

なぜプログラミング教育をするのか

演 習

小学校段階におけるプログラミング教育

・コンピュータサイエンスに触れるアンプラグド

・図形を並べて表現するビジュアルプログラム

・センサーやモーターを活用したフィジカルプログラミング

演 習

兵庫県版プログラミング教育スタートパックの活用

(受講者の感想)

・大変楽しい講義、演習ありがとうございました。大人が取り組んでもワクワクする教材が多数あり、初めて知ったことも多く勉強になりました。今回の学びをぜひ校内でも児童に還元できるよう、私自身も研鑽に励まなければと感じました。どんなふうに授業に取り入れられるか考えていきたいです。

・プログラミング教育スタートパックに掲載されている実践事例が年々増えているため、どの教科でどのようにしていけばよいか悩んでいる方に、改めて教員間で広めていきたいと思いました。また、年間計画の作成にあたり、参考にしていきたいと思います。

・Scratch等、学校でも取り組んでいるものは教科等の学習と関連付けてこれからも取り組んでいきたいと思います。レゴでのプログラミングもありました、教材と教科、内容をどのように繋げていくかが悩みではあります。子どもたちが楽しんで学習する様子が思い浮かぶので、何かチャレンジしてみたいなと思っていました。

6月7日(水) ⅢF1305 (小)プログラミング教育講座

講 義

なぜプログラミング教育をするのか

演 習

小学校段階におけるプログラミング教育

・コンピュータサイエンスに触れるアンプラグド

・図形を並べて表現するビジュアルプログラム

・センサーやモーターを活用したフィジカルプログラミング

演 習

兵庫県版プログラミング教育スタートパックの活用

(受講者の感想)

・1人1台端末が導入され、プログラミングのことはあまり聞かなくなりました。必要性を感じなくなっていましたが、プログラミング的思考や身の回りのものの仕組みを理解させることは必要ではあると思うので、より効果的に、短時間で子どもたちの学習に取り入れていきたいと思いました。

・楽しむこと、これがなかなか難しいと思います。カリキュラムをどうするかや教材の予算などに手間があります。本日の研修では、楽しいからやってみようといった、手間も惜しまず、教員が創意工夫を凝らそうと意欲の高まる研修でした。ありがとうございました。準備もたくさんしていただき、充実した研修となりました。

6月5日(月)ⅢB1201 教育経営講座A(第1回)

講 義

学校経営を振り返って

県立三木高等学校長 桂 敦子

講 義

教育法規の基礎

演 習

教育活動を支える教育法規Ⅰ

・学校教育活動と教育法規

(受講者の感想)

・日常の業務の中で、教育法規をあまり意識することはありませんでしたが、学び直す良い機会になりました。桂校長先生のお話もとても魅力的でした。

・私たち教職員の服務が教育法規に基づいていることが良く理解できました。教育法規への正しく、深い理解は今後の勤務に役立つと感じました。

・教育法規を理解することが、自分自身や生徒たちを守ることにつながると感じました。自分の資質向上が、学校全体や教職員に還元できるように取り組んでいきたいと思います。

5月18日(木) ⅢF1302 教員のためのICT活用講座

講義・演習

ICT機器(実物投影機・大型提示装置等)の特性について

・一斉学習における教員による教材の提示

演 習

学習効果を高めるためのICTの活用

・写真教材の作成

・アプリを活用した動画の作成

演 習

教育の情報化の推進について

・ICTを活用した授業の充実のための校内研修のあり方

(受講者の感想)

・今まであまり積極的にICTが使えていなかったのですが、今後は、子どもの主体的な学びを促したり学びを深めていくために、有効に使えるようどんどんICTを使うことにチャレンジしたいと思いました。

・ICT はあくまでツールであることを意識しておかないと使う事自体が目的になってしまうと改めて思いました。また、効果的なものにするためにもしっかりと考えて準備しないといけないと思いました。

・情報においては特に得意不得意が多く、自分自身も情報担当として、それに困っていたが、今年度はそれを見越した上で研修を企画し、勤務校のために頑張りたいです。

12月9日(金)ⅢD1104 人権教育講座

(研修の概要)

講義:SNSとの上手なつきあい方-匿名の誹謗中傷 その現状と対策-

講師 (株)情報文化総合研究所 代表取締役 佐藤 佳弘 先生

演習:SNSによる人権侵害をさせない指導の工夫と改善

・SNS の「上手なつかいかた」を考える教材の活用

・事例集(文部科学省、総務省等)を基にした指導プランの作成

(受講者の感想)

SNSでの人権侵害に関する指導案をグループで考えるのは面白かったですし、作成した指導案を異なった校種の先生と交流できたことが大変参考になりました。教材の参考になる動画コンテンツの種類の多さにも驚きました。実際に取り入れていきたいです。

午前中の講義では、なんとなく気になっていたSNS(インターネットのトラブル)についての事実が明確になり、新しい知識を得ることができました。午後からの演習では、様々な角度からの意見やアイデアを聞くことができました。非常に実りの多い1日となりました。

11月25日(金)ⅢC1107 (中)社会科授業実践講座

(研修の概要)

公開授業

社会的事象を多面的・多角的に考察する力の育成をめざした授業の提案

姫路市立白鷺小中学校 教諭 細野 翔太

発表

課題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業実践

丹波市立山南中学校 教諭 川崎 良太

演習・協議

タブレット端末等を活用した「歴史的分野」の授業づくり

・Jamboardを活用して、情報を共有、分類、比較、関連付ける活動

(受講者の感想)

・単元を貫く問いを設定したいです。また生徒が考える幅が大きくなるような授業を展開していきたいと思いました。社会科は知識を暗記する教科ではなくて、知識を活用したり、思考したりする授業でありたいと思います。

・授業を組み立てていく時に、問いの設定や資料の精選、生徒がより思考を深めることができるような学習活動を取り入れることなど意識して取り組んでいきたいと思います。研究授業のように時間をかけて取り組むことは難しいと思いますが、今日の講座の中で普段の授業の中でも生かせる様々なアドバイスを得ることができたので、今後につなげていきたいです。

・2つの授業実践の実例やその考察を通して、多面的・多角的な思考を深めるヒントがたくさん得られました。細野先生の実践では、同じ意見の生徒同士でも意見を交流させていた点、他の意見の理由についても考察し、自分の意見を裏付けるように指示を出していた点、交流後に意見の変化をアウトプットさせていた点が効果的で面白いと感じたので、実際に実践していきたいと思いました。川崎先生の実践では、生徒自身の活動を通して単元の問いを設定する点が斬新でした。実際に担当している生徒の実態などに合わせて工夫して実践してみたいです。社会科は内容も多く、全てにおいて活動を取り入れるのは難しいですが、単元ごとにこうした授業の機会を設定していきたいと思いました。

11月24日(木)ⅢC1256(高)農業科・水産科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 野生動物管理の進め方

ー野生動物による農林業被害対策ー

兵庫県立大学 教授 横山 真弓

演習・協議 科学的、計画的な野生動物管理の手法

・野生動物管理の実践から学ぶ

講義・演習 人と動物との共存に関する学習の在り方

・プロジェクト学習を活用した学習展開

〔受講者の感想〕

- 今回の研修を受講し、野生動物による被害増加の要因と科学的管理の基本的な知識を身に付けることができた。また、被害対策では、防護柵の実際の設置方法について理解を深めることができた。

- 学校内の圃場で実際に鳥獣被害に遭うこともあり、授業でその対策について指導することがある。したがって、鳥獣被害については十分理解しているものと思っていた。しかし、わずか10年足らずの間に、被害状況も対策も大きく変化していると知り、たいへん驚いた。最新のトピックとして、自分の知識もアップデートし、生徒にも過去からの変遷も含めて教えていく必要があると感じた。

- プロジェクト学習における課題設定についてのプロセスを学ぶことができ、指導方法についてイメージすることができた。今後も生徒へのコーチングの方法を意識しながらプロジェクト学習の指導に取り組んでいきたい。

11月22日(火)ⅢC1111 (小中)音楽科授業実践講座

[研修の概要]

講義:音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力の育成をめざして

-指導と評価の一体化に向けた音楽科の授業づくり-

大阪教育大学 兼平 佳枝 准教授

発表:音楽的な見方・考え方を働かせる授業の提案

・タブレット端末の効果的な活用

演習:知覚したことと感受したこととの関わりについて考えさせる指導の工夫

[受講者の感想]

・兼平先生の講座では、今まで指導しにくいなと感じていた「雅楽」について新たな視点で教材を見ることができました。音楽的な見方・考え方を働かせるためには、共通事項のどの部分を身に付けさせたいのか、焦点化させることが大切だということを認識できました。また、知覚と感受のプロセスは普段から意識していたので、改めて大切だということを感じることができました。

・指導と評価の一体化については、よく聞く言葉だと思います。しかし、具体的にどうすることなのかが分かっていなかったと思いました。また、授業の中で、見えない音を共有するのは難しいと思っていますが、図形楽譜にし、見える化することで子ども達の思考が深まることがわかりました。

・授業内容の焦点化をすることが大切なことがよく分かりました。そうでなければ、目標や評価も曖昧になってしまうと感じました。ここで、必ず子ども達に身に付けさせたい力を中心に据えながら、授業を展開していくことが重要であると感じました。また、本校は小中一貫校なので、後期課程の先生とも連携して、小学校段階で身に付けさせたことがどう繋がるのか意識した指導をしていきたいです。

11月18日(金) ⅢC1105(小)外国語科授業実践講座

(研修の概要)

発表・実習

言語活動の充実に向けたICTの効果的な活用

公開授業(VTR動画)

考えや気持ちなどを伝え合う力を育む授業

演習

指導と評価の一体化に向けた授業づくり

・コミュニケーションを行う目的、場面、状況を明確に設定した言語活動の充実

・評価を生かした授業改善

(受講者の感想)

・考えや気持ちを伝え合う授業について、具体的に教えていただき、とても参考になりました。授業の組み立てや言語活動について、色々と試してみたいと思いました。

・今まで自分自身が経験してきた英語の学習方法を押し付け、実際に使える英語を身に付けられるような授業になっていなかったと自覚できました。これからは正しい英語にこだわり過ぎず、何とか相手に自分の言いたいことを伝えようとすることができる手立てを考えて実践していきたいです。

・外国語の授業は専科ではなく担任で行っていますが、まさに、教科書を教えているなあと振り返って感じました。何を教えるのか、どんな子どもを育てたいのかが明確ではなかったのだと思います。結局は、どんな子どもを育てることを目標にするのか、そのために何を使って何を教えるのか、何を経験させるのかということが、どの教科においても大切であることがわかりました。上村先生の実践をお聞きして、スラスラ言えなくても一生懸命相手に伝えようと思考し、知っている知識を使って伝えようと努力することが大切なのだとわかり、外国語科に感じていた苦手意識が少し克服されたような気がしました。

11月25日(金) ⅢC1108(中)数学科授業実践講座

(研修の概要)

公開授業・演習

批判的に考察し判断する力の育成をめざした授業の提案

ー「データの活用」領域における学習過程を意識してー

明石市立魚住中学校 教諭 福嶋 佳男

発表

「データの活用」領域の授業づくり

三木市立三木東中学校 教諭 上村 裕之

演習

数学的に考える資質・能力を育成するためのICTの活用

(受講者の感想)

・批判的に考察することに初めて触れました。批判的と言っても、いい方向になるようにさまざまなことを考えることと知りました。生徒がいろいろな視点から物事を考え、生徒間で意見を共有するような授業を展開してみたいです。午後の箱ひげ図は、中学校に移行された学習内容なので、私自身もまだまだ勉強不足だと実感しました。たくさんの過去問や演習問題を解いて知識を深め、教材研究に努めたいです。Googleフォームで問題を作って実施してみたいです。スグラパ、GeoGebraも使いこなせるようになりたいです。

・データの活用では、自分自身の授業の中で深い所まで生徒に考えさせていない部分があると今回の研修を受けて思いました。多面的に考えさせるという点において、工夫した教材の提示や授業づくりが必要だと感じました。それが批判的な考察へとつながるのだと思いました。そのためにもICTなどをもっと活用していく方法を検討し、実践していかなければならないと思いました。また、Googleフォームは活用したいと思いました。

11月11日(金)ⅢC1110 (中)英語科授業実践講座

〔研修の概要〕

講義: コミュニケーションを図る資質・能力の育成をめざして

―話すこと(やりとり)の言語活動を充実させる授業づくり―

発表:生徒が主体的に伝え合う力を育む授業実践

演習:生徒のアウトプットの質を高めるタブレット端末の活用

・生徒が話したくなる目的や場面、状況の設定

・生徒の思考や情動が伴うやり取りの活動

〔受講者の感想〕

・今まで取り組んできたところに、少し工夫をプラスすることで、もっと活発なコミュニケーション活動にできそうだと感じました。今の授業形態では、まだ主体的な活動が不足していると思うので、今日の講義や演習で学んだことを取り入れて、もう一度自分の授業を改善したいと思います。

・パフォーマンステストの評価については、そのテストの目的や何の力を評価したいかということをしっかりと持ちルーブリック作成しなければならないと再確認しました。英語でのやりとりを主体的に行える生徒を育成するために、見通しを持って帯学習などで積み上げたやりとりする力を身に付けさせる工夫をしていきたいと思います。英語教員としてアップデートすることができました。

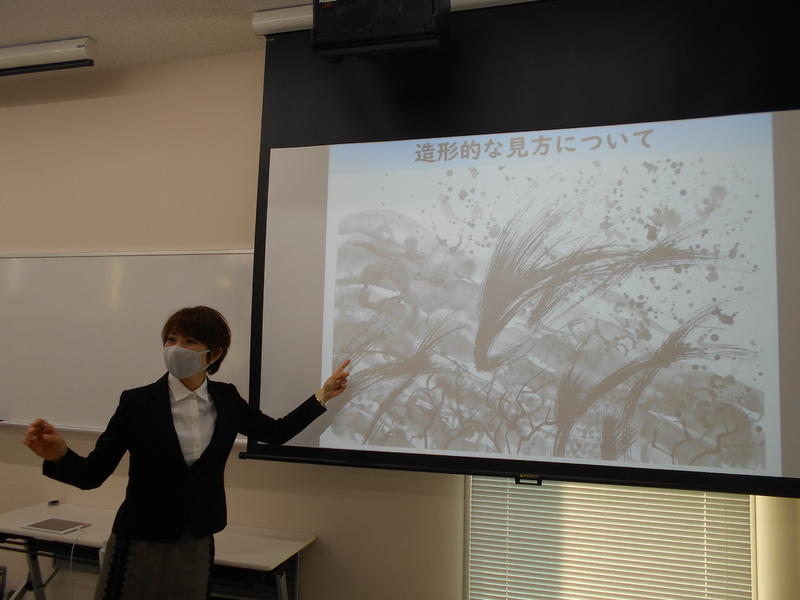

11月15日(火) ⅢC1112(小中)図画工作・美術科授業実践講座

(研修の概要)

講義

造形的な見方・考え方を働かせる図画工作・美術科の実現に向けて

発表

対象や事象に働きかけ、児童生徒が自ら主題を生み出す授業

明石市立和坂小学校 主幹教諭 河合 健次

演習

「表現」領域における造形的な視点を踏まえた授業づくり

・一人一人が表したいことを見付け、豊かに表現する題材の工夫

(受講者の感想)

・図工は、子どもたちが大好きな教科だけれど、指導するのは難しいと思っていました。子どもたちの豊かな想像力を生かした作品を期待して授業を行うのですが、「もう少し世界が広がればいいのになあ。図工を教えるとはどういうことだろう。」と悩んでいました。今日の講義で、図工における知識及び技能、造形的な見方・考え方、それを生かした作品制作とはどういうことかなど、今までなかった視点で考えることができ、非常に学びの多い研修となりました。多くの刺激を受けたので、早速明日からの図工の授業に生かしたいとワクワクしています。導入について具体的な方法を共有することができ、非常によかったです。何を学ばせたいのか明確に持つことで、作品が広がったり、正しい知識を得ながら楽しく学ぶことができたりするのだと感じました。図工についての疑問が少し減り、楽しかったです。

・題材を重ねる、足し算で考える、人間の総合力みたいな河合先生の話が良かったです。

・教員主導ではなく、子どもたち自身が考えた主題を大切にしたいと思いました。一人一人の作品にその子の思考が見える作品、また思考を見取ることができる教員をめざしたいと思います。

11月2日(水)ⅢC1264 (高)実習教員のための観察・実験講座

〔研修の概要〕

講義・実習 観察・実験、実習に関する基本的な知識について

協議・演習 観察・実験、実習を効果的に行う工夫について

〔受講者の感想〕

- これからICTを活用した観察・実験は増えていくと思うので、生徒からグラフの作成等の質問があったときに答えられるように、これからもICTの活用方法について学び続けたいです。

- ICTの活用やガラス細工の方法などの知識を新たに学ぶことができました。また、実習教員同士の情報交換がとても参考になりました。もっとこのような場が増えると嬉しいです。

- 生徒が安全に実験を行えるように、これからも実験器具や薬品の扱い方などの知識を身に付け、実習教員としての責任を果たしていきたいと思います。

11月2日(水)ⅢF1508 児童虐待問題への対応講座

11月2日(水)ⅢF1508 児童虐待問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:児童虐待等の問題と関係機関との連携について

講義・演習:学校における児童虐待等の問題への対応について

〔受講者の感想〕

- 児童虐待案件では、通告の判断が難しいと感じていました。ただ、その躊躇が余計に子どもたちに被害を及ぼすことがあることを認識できたので、校内での連携に加え、関係機関との連携もとれるようにしていきたいです。

- 児童虐待があったときは、スクールソーシャルワーカーを軸に広範囲な支援体制を築くことで、早期に問題を解決する可能性があることを学び、今後は積極的に活用したいと思いました。また、市町の支援体制が異なることを交流を通じて初めて知りました。自分の市町でできることを把握し、スクールソーシャルワーカーと連携をしながら、子どもの安全のために取り組んでいきたいと思います。

10月28日(金)ⅢC1260(高)商業科教育講座B

〔研修の概要〕

講義・実習 コンピュータ会計と簿記教育

ー会計ソフトウェアの基礎的な操作方法と活用ー

講義・演習 経営戦略思考と会計思考を深めるシミュレーション

・戦略マネジメントゲームの体験を通して

講義・協議 高等学校における簿記会計分野の指導のあり方

・記帳技術から分析能力の育成へ

〔受講者の感想〕

- 今回の研修で学んだマネジメントゲーム、会計ソフトなどを活用して教科横断的に生徒に学ばせるよう授業を再構築したいと思いました。

- 今回学んだ会計ソフトウェアは2・3回ほどしか経験していませんでしたが、本日の研修で改めて経験し授業で活用できると感じたので、教えていただいた内容を生徒に還元したいと思いました。

- 技術を身につけさせて終わりではなく、その技術を活用して何ができるか、実務にどのように生きるかを実践的な学びの中で指導できるようになりたいと思いました。

10月31日(月) ⅢD1203 「政治的教養をはぐくむ教育」実践講座

〔研修の概要〕

講 義 「政治的教養をはぐくむ教育」の充実に向けて

ー自立した主体として社会に参画する意識を高めるー

福井大学 教授 橋本 康弘

演 習 すべての教員による「政治的教養をはぐくむ」授業づくり

・主体的に課題を解決する意識を高める方法の考察

〔受講者の感想〕

- 地域課題を考えることが政治に興味を持つことにつながることを生徒に認識させ、自立した主体として社会に参画する意識を高めることが大切であるとわかりました。

- 身近な政策を評価することが、高校生の政治的な関心の高まりにつながると感じました。是非、勤務校でも実践してみたいと思いました。

- 政治について考えることに抵抗があると感じている生徒は多いと思いますが、身近な地域課題を取り上げると授業に参加しやすいと思いました。

10月31日(月)ⅢC1255(高)農業科・水産科教育講座A

〔研修の概要〕

講義・演習 農業の技術革新と高度化に対応した学習の充実について

実習・協議 農業教育に求められる実技指導力の向上

・実技指導に関する知識・技術の習得

〔受講者の感想〕

- スマート農業=機械化というイメージが強かったが、高度化した機械であってもツールであり、コントロールするのは人である。蓄積されたデータを科学的に分析し、機械をコントロールするためには経験が必要であることを学んだ。今後は、研修で学んだスマート農業の考え方や在り方を授業で取り入れていきたい。

- 農業の最新技術を用いて地域農業の課題を解決するために、関係機関との連携の大切さを改めて感じました。

- 新たな知識や技術を生徒に指導するためには、教員自身が内容をよく理解することが求められる。「共に学ぶ」というスタンスで、生徒に対して農業の技術革新と高度化に対応した実技指導を心がけ、新しい取組にチャレンジしていきたい。

10月24日(月)ⅢC1104(小)理科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的に問題解決に取り組む学習活動の工夫

-問題解決の力を育成する学習活動の充実と学習評価の在り方-

兵庫教育大学大学院 教授 山本 智一

演習・実習 「物の溶け方」と日常生活とのつながりを意識した授業づくり

・児童がよりよく観察するための導入の工夫

・理科の見方・考え方を働かせて結果を処理するための手立て

〔受講者の感想〕

・理科の授業は、子どもたちとドキドキ・ワクワクしながら行いたいと思っていて、私自

身大好きな教科です。しかし、理科専科の先生が授業を行うことが多いのが現状です。

来年こそは、授業ができることを願って、今日の研修を受講しました。めあてではな

く、学習問題であることや、検証可能な学習問題でないといけないことなど、初めて知

ることがたくさんあり、勉強になりました。子どもから出る疑問を大切にしながら、実

験を行い検証していくことの大切さを学びました。午後からの研修は、とても難しかっ

たですが、自分の力になったと感じました。

・私は理科が得意ではありません。今年、はじめて3年生に理科を教えています。今日は、

多くの授業において大切なことを教えていただいたので、これから理科好きな子どもが

さらに増えるよう、楽しくわかりやすい授業を心がけたいと思いました。

・一番心に残っているのが、自由研究を自力でできる子を育むということでした。問いを

持たせ、自然と主体的に学習に取り組めるような授業を作っていかないといけないなと

感じました。理科好きな子どもを頑張って増やします。

10月24日(月)ⅢC1109(中)理科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的に問題解決に取り組む学習活動の工夫

-問題解決の力を育成する学習活動の充実と学習評価の在り方-

兵庫教育大学大学院 教授 山本 智一

演習・実習 「粒子」と日常生活のつながりを意識した授業づくり

・学習課題に意欲的に取り組ませるための導入の工夫

・理科の見方・考え方を働かせて考察・結論を導出するための手立て

〔受講者の感想〕

・理科において、問いの重要性というのを改めて考えることができました。特に、その投

げかけ方について、自分自身の課題であった部分を深く考えることができた時間となり

ました。午後の授業改善の講義では、普段自分がこれでいいのかと感じていた部分につ

いて、他の先生方と話を深めることができ、よかったです。まだまだ、自分の知識の少

なさを実感するところもあったので、研鑽を積まないといけないと思いました。

・生徒に対する質問の仕方を考え直し、生徒がやらされているのではなく、自ら学び、実

験や観察のデータを分析し、その事実を理由づけて説明する能力を育めるように、授業

の見直しをしていこうと思いました。評価の際もCのついた生徒には何らかの手立てを

考え、改善されるようにしていこうと思いました。揺さぶる質問を考えることは難しい

と思いました。今後の授業で結論ありきの実験ではなく生徒がなぜ?と思える展開にな

る質問を考えていきたいです。

・理科では、理由付けの部分も大切だと分かりました。常に子どもたちには「なぜ」と

いう疑問を持たせられる工夫をしていきたいです。また導入から問いにつなげるために

も、様々な手立てがあることが分かりました。子どもたちが興味や関心を持ち、主体的

に取り組める工夫をしていきたいです。

10月24日(月) ⅢB1202 教育経営講座Ⅱ

〔研修の概要〕

講 義 学校課題の改善に向けた組織マネジメントの在り方について

-現在の取組をよりよいものへ-

兵庫教育大学大学院 教授 川上 泰彦

演 習 課題解決に向けて「チームとしての学校」を構築するために

・学校組織の中核として組織をどのようにマネジメントしていくか

〔受講者の感想〕

- 本日の研修で、学校組織マネジメントについて俯瞰的に考えることができ、自分の考えを整理することができました。

- 自分が取り組んできたことについて振り返ることで、これまで気づかなかった勤務校の課題を発見することにつながる研修でした。同僚とのコミュニケーションを大切にし、自分ができることから実践したいと思いました。

- 勤務校における自分の立ち位置や、これから勤務校をより「いい学校」にするためにどのように働きかければ良いかを考える良い機会になりました。

10月19日(水)(高)英語科授業実践講座

〔研修の概要〕

演習・協議 タブレット端末を活用した授業実践

・生徒の英語による表現を促すICT活用

〔受講者の感想〕

- Teamsを用いた音読活動、Jamboardを用いた英語による合意形成、Flipgridを用いたプレゼンテーション等の動画共有など、多岐にわたるICT活用のヒントをいただきました。特にTeamsの音読課題はぜひ生徒に挑戦させたいと思いました。

- 第1回の研修に加えて今日の研修でも多くの有効な情報を得ることができました。まだまだ実践できていないことが多いので、今後も情報を収集しながら、実際の授業でICTを活用した授業を実践していきたいです。

- 目的によって効果的なツールを選ぶこと、授業のねらいがあってそれを達成するための手段の一つがICT 活用だということが理解できました。

10月19日(木) (小中)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講義・演習 ICTで学びを変える

・学習過程の質的改善につなげるタブレット端末の活用

発表 タブレット端末が生み出す新たな学びのスタイル

-先進校の事例に学ぶ-

演習 タブレット端末を用いた情報活用能力の育成

・クラウドサービスの効果的な活用

・情報活用能力の体系表例の理解と活用

〔受講者の感想〕

・今まで自分が取り組んできた効果的なICT活用授業には、少しずつ限界を感じるところがあった。

しかし、グループ内での意見交換をしたり実践発表を聞いたりする中で、ヒントを得ることができたように思う。

どのように活用できるか、自ら試行錯誤しながら取り組んでいこうと思う。

・たくさんの実践を教えていただき、自分がやってきた実践や考え方の方向性が間違ってなかったと自信になりました。

また、タブレットでの教材づくりが少し手間で最近敬遠していた面もあり、反省しました。

教材を作り、職員間で共有して財産を増やしていきたいです。

10月17日(月)ⅢD1101 (小中)キャリア教育推進講座

講義

キャリア教育の充実に向けて

-キャリアカウンセリングとキャリア・パスポートの活用-

追手門学院大学 教授 三川 俊樹

発表

特別活動を要としたキャリア教育の授業実践

演習

キャリア発達を促す特別活動

「キャリアノート(兵庫版「キャリア・パスポート」)」の活用場面や工夫について

(受講者の感想)

・三川先生の講義を聞き、キャリアカウンセリングについて初めて自分なりに考えました。語る、語らせる、語り合わせるとありましたが、表面的なことばかり教師が語ったり、生徒が感想を言うだけになると意味がないと感じました。教師が意図を持って語り、その言葉が生徒の心に響いて初めて、生徒は本心を語ると思います。かつて、自分が中学生だったときに、自分自身について考えさせる時間をたくさん作ってくださった先生がいました。その先生の言葉で私は教師を志し、今に至ります。今日改めて三川先生の講義を受けてカウンセリングの大切さを学びました。明日からの学校生活の中で実践していきたいと思います。

・ガイダンスとカウンセリングが両輪ということが少し理解できました。今まで対話を大切にしてきたつもりでしたが、まだまだ噛み合っていない場面も多くあると感じました。今後も意識しながら、対話を中心に関わりを持って、キャリア発達を促進できるように努力を重ねようと思います。また、学校でのキャリアノートやキャリアパスポートはもちろん、様々な場面でキャリア教育が成されていることに気付けたので、普段から目的意識を持って、声かけや呼びかけをしたり、コミュニケーションをとったりしていきたいと感じました。

10月17日(月) (高)地理歴史科・公民科授業実践講座

〔研修の概要〕

演習・協議 タブレット端末を活用した授業実践

・地理歴史科・公民科における情報活用能力の育成

〔受講者の感想〕

- JamboardやGoogleスライドなど様々なICT活用方法を知ることができ、大変有意義でした。今回の研修で学んだICTの活用方法をもとに、歴史総合でジグソー法を実践したいと思いました。

- 生徒に思考・表現させるには、タブレット端末が有効であることが再認識できました。それぞれのツールのメリット・デメリットを知ることもできたので、これからメリットを活かしながら、積極的に活用していきたいと思いました。

- ICTを活用することが重要なことではなく、生徒にどのような力をつけさせるかを考えた上で、ICTをどのように活用していくかが大切であることを、本日の研修で学びました。

10月17日(月)ⅢD1202 (高)キャリア教育推進講座

〔研修の概要〕

講 義 キャリア教育の充実に向けて

ーキャリア・カウンセリングとキャリア・パスポートの活用ー

追手門学院大学 教授 三川 俊樹

発 表 キャリア教育推進に向けた取組

演習・協議 学習意欲の向上につながるキャリア・カウンセリングの活用

・キャリア・カウンセリングの手法を学ぶ

〔受講者の感想〕

- 講座を受講して「生徒の気持ちに寄り添った指導」をより具体的にイメージすることができました。本日の受講で得た内容を今後も活用していきたいと思います。

- 研修を終えて、進路指導とカウンセリングが大きく結びついていることを実感しました。生徒一人一人に合った進路指導ができるように、カウンセリングを通じて生徒理解に努めていきたいと思います。

- これまで生徒に伝えたい気持ちの強さから、教師側が話しすぎていたとあらためて感じました。キャリア・カウンセリングは生徒自身の気付きがないと上手くいかないと理解できたので、今後は生徒との接し方、話し方も改善していきたいと思います。

10月17日(月)(高)数学科授業実践講座

〔研修の概要〕

演習・協議 タブレット端末を活用した授業実践

・数学的活動を1人1台端末環境下で実現するために

〔受講者の感想〕

- ICTを活用する方法をたくさん知ることが出来て良かったです。今まで取り組んできたことをこれからも続け、ICTをより効果的に活用できるように研究していきたいと思いました。

- 面白いと感じるICTの活用方法を学べました。活用する場面、生徒の理解状況などを判断しながら、是非実践していきたいです。また、教えていただいたアプリも非常に参考になりました。このアプリの活用方法を考えることで、授業の幅が広がっていくのではないかと感じています。

- 1人1台端末環境下での活用について、どのようにすれば良いか分からないという状態でしたが、今回の研修を通していくつもの具体例を得ることができ、活用場面についてイメージしやすくなりました。

- 研修を通して多くの先生方から、実践例やアイデアをいただくことができました。特にスプレッドシートの共同編集は、楽しいと感じながら取り組むことができました。生徒とその楽しさを共有できるように、活用方法を考えていきたいと思います。

10月13日(木)ⅢC1247 (高)保健体育科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 学習指導要領に基づく学習評価の在り方

ー指導と評価の一体化に向けた授業づくりー

演習・協議 計画的、継続的に運動やスポーツを実践する資質・能力を育成する授業づくり

・安全に配慮した指導

・発達の段階を踏まえた指導

・主体的に体力向上を図る態度の育成

〔受講者の感想〕

- 運動が得意でない生徒の気持ちを少し忘れていたように感じました。生徒の個々の特性などを考慮して授業に臨んでいこうと思いました。

- 授業実践に関しては、評価の観点や評価方法についてより一層意識した授業づくりを行う必要があると感じた。今日学んだ事を勤務校に持ち帰って他の教員と共有し、今後の授業に活かしていきたいと思いました。

- ダンスの授業には抵抗があったが、授業のコツや進め方がイメージできました。実際に授業をするにはまだまだ難しく感じるところも多いですが、生徒が楽しいと思える授業を展開していきたいと思いました。

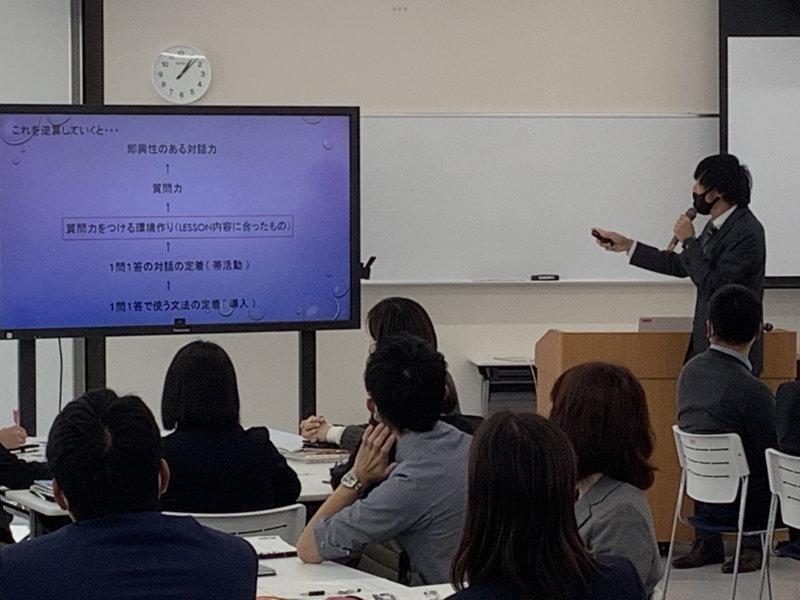

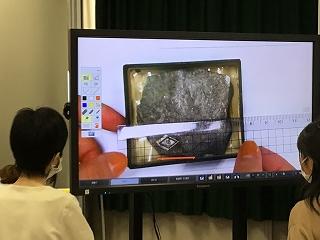

10月14日(金) ⅢC1253 (高)情報科教育講座A

10月5日(水)、10月14日(金)、10月25日(火)にて実施

(写真は10月5日実施分)

〔研修の概要〕

講 義

高等学校段階におけるプログラミング教育

・共通教科情報科「情報Ⅰ」におけるプログラミングの目標と内容

演 習

プログラミング指導の進め方

・事象のモデル化

・アルゴリズムによる効率の違い

・シミュレーションの実践

・問題解決のためのプログラミング

〔受講者の感想〕

・生徒のプログラミングスキルの差があると思うが、自分で課題を設定してどんどん進めていけるような環境を作ってやることが大事だと感じた。

・生徒が躓きやすい点や間違えやすい点を他の先生と共有しながら受講できた。さらに研究や研修を積み技能の向上を図ろうと思った。

10月13日(木)ⅢC1263 (高)生徒の探究的な学びを実現する授業づくり講座

〔研修の概要〕

講 義 新しい時代に求められる能力をはぐくむための探究学習とは

大阪大学 准教授 佐藤 浩章

演 習 探究学習をデザインする

大阪大学 准教授 佐藤 浩章

〔受講者の感想〕

- 問いの立て方についての指導経験はありましたが、自分自身がいざ問いを立てる立場になると、大変難しいということがよく分かりました。問いを立てる際の生徒への働きかけの工夫を考えていかなくてはならないと感じました。

- 問いを立てるということが、探究に携わるなかで自身の課題となっていましたが、佐藤先生のご講義や、グループワークでの意見共有を通して一つの指針となるものができたように感じています。

- 日頃から総合的な探究の時間だけでなく教科指導の中でも、生徒に探究的な学習をさせたい思っていました。しかし、教科指導の中で行うには、評価という面から、尻込みしてしまっていました。今日、どのようにリサーチクエスチョンをたて、評価していくのかについて多くのヒントをいただけたので、勤務校での実践につなげていきたいと思います。

10/13(木)ⅢE1307 教育向けクラウドツール入門講座

10/13(木)ⅢE1307 教育向けクラウドツール入門講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習 教育向けクラウドツールの基本的な使い方

・デスクトップアプリケーションとの違い

・各種クラウドツールの操作方法

講義・演習 クラウドツールを活用した教育活動

・Google Classroomの活用

・Web会議システムの活用

協 議 児童生徒の発達段階に応じた情報活用能力の育成

-Society5.0時代を生きる児童生徒のために-

〔受講者の感想〕

・以前よりクラウドツールが便利で生産性が向上できると考えていたので、今後の教育活動に繋げて行きたいと思いました。

・書道はアナログだけど、デジタルの良さが発揮できる創作は楽しいと思う。新たな創作の可能性が見いだせた。まだまだアプリケーションを使いこなしているとは言えないけど、可能性を模索し続けたい。

・知っていることも多かったですが、いろいろ試してみたいことも思いついたので良かったです。

10月7日(金)ⅢC1258 (高)工業科教育講座B

〔研修の概要〕

演 習 実習等における安全教育

・安全教育のための教材作成

演 習 実習等における安全管理

・実習を安全に行うための安全管理

〔受講者の感想〕

- 今回の研修は、学校現場での安全について改めて考える良い機会となりました。出来ていないことや把握できていないことが明らかとなったので、職場の現状を確認したいと思います。何かあってからでは遅いので、準備を怠らず生徒が安全に学校生活が送れるような環境整備に努めていきたいと思います。

- 「初心忘るべからず」の気持ちを常に抱きながら、安全教育を意識し、安全管理に配慮した授業を行っていきたいと思います。教員生活が長くなり、生徒は理解しているであろうという先入観を持って授業に臨んでしまうことが多くなっているように思います。今回の研修内容を忘れずに生徒たちに接していきたいと思います。

- 安心は個人の主観であるため、教員の立場としてできることは、安全を確保する努力を継続することだと感じました。危険予測トレーニングなどを授業で活用しながら、生徒と共に学んでいきたいです。

10月24日(月)ⅢC1104(小)理科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的に問題解決に取り組む学習活動の工夫

-問題解決の力を育成する学習活動の充実と学習評価の在り方-

兵庫教育大学大学院 教授 山本 智一

演習・実習 「物の溶け方」と日常生活とのつながりを意識した授業づくり

・児童がよりよく観察するための導入の工夫

・理科の見方・考え方を働かせて結果を処理するための手立て

〔受講者の感想〕

・理科の授業は、子どもたちとドキドキ・ワクワクしながら行いたいと思っていて、私自

身大好きな教科です。しかし、理科専科の先生が授業を行うことが多いのが現状です。

来年こそは、授業ができることを願って、今日の研修を受講しました。めあてではな

く、学習問題であることや、検証可能な学習問題でないといけないことなど、初めて知

ることがたくさんあり、勉強になりました。子どもから出る疑問を大切にしながら、実

験を行い検証していくことの大切さを学びました。午後からの研修は、とても難しかっ

たですが、自分の力になったと感じました。

・私は理科が得意ではありません。今年、はじめて3年生に理科を教えています。今日は、

多くの授業において大切なことを教えていただいたので、これから理科好きな子どもが

さらに増えるよう、楽しくわかりやすい授業を心がけたいと思いました。

・一番心に残っているのが、自由研究を自力でできる子を育むということでした。問いを

持たせ、自然と主体的に学習に取り組めるような授業を作っていかないといけないなと

感じました。理科好きな子どもを頑張って増やします。

9月22日(木)(高)地理歴史科・公民科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 社会的な見方・考え方を働かせる授業づくり

ー新科目「地理総合」を中心にー

奈良大学 教授 酒井 高正

演習・協議 社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせる授業づくり

ー新科目「地理総合」における思考力、判断力、表現力の育成ー

・社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする授業プランの考察

〔受講者の感想〕

- 「地理総合」が必修科目になり、担当する可能性がありますが、これまで地理を担当したことがないため、不安感がありました。今日の研修を通じて、GISを活用すると、比較、分析等が容易にできることが分かり、少し不安感が解消されました。

- 講義では、GISを活用するためのツールをたくさん教わりました。勤務校の先生とも、本日学んだツールの活用方法だけでなく、演習で考えた授業プランのアイデアも共有して、地理歴史科・公民科教員全体でより良い授業をつくりたいと思いました。

- 講義では地理院地図や今昔マップ、MANDARA等、授業の一助となるツールをたくさん教えていただきました。また、演習・協議では、他校の先生方の授業プランを聞いて、視野が広がりました。中にはすぐに実践できそうな授業プランもあり、とても参考になりました。

9月22日(木)(高)国語科授業実践講座

〔研修の概要〕

演習・協議:タブレット端末を活用した授業実践

・思考・表現のツールとしてのICT

〔受講者の感想〕

- 他の先生方の実践を踏まえて自身の授業を振り返ると、まだまだ面白く充実したものに出来そうだと感じました。また、まだまだ不十分であるところ、生徒のコンピテンシーを育む授業になっていないところが明確になりました。他の先生方の実践を吸収し、早速授業改善に取り組んでいきたいと思います。

- 「説明」をすべて文章化するというのはとても難しくて時間もかかることですが、自分自身の理解が深まるだけでなく、生徒の読み書きの力を向上させるために有効な方法だとも思いました。生徒に配布する資料について「見出し」を意識することや、ハイパーリンクを活用することなどにも少しずつ慣れていき、よりよい教材を作っていきたいと思います。

9月22日(木)ⅢD1105 震災に学ぶ防災教育講座

(研修の概要)

【講義・演習】

地域の災害特性等を踏まえた防災教育

・ハザードマップから災害特性等を理解する

・児童生徒に身に付ける知識や技能について考える

【演習】

学校組織の実践力を高める避難訓練

【演習】

児童生徒が災害から自らの生命を守るため主体的に行動する力の育成

・副読本等の効果的な活用

(受講者の感想)

・身近に災害の体験がないと自分事として捉えにくいですが、起こることもあるではなく起こるものということを子ども達に伝えていきたいです。その中で助かる方法、助ける方法を身に付けられるようにしたいです。怖いことであることだけでなく、伝え方を工夫し、知識であったり地形の状況を学んで備えることが、安心感につながるので一緒に伝えていきたいと思いました。

・防災教育は命に直結する大切な学習だと思います。定期的に行う中でも、マンネリ化を起こさないよう、工夫してより実際に役立つように進めていきたいと思いました。

・普段同じように行っている防災訓練も考え方を少し変えるだけで違ったシチュエーションにすることができることを学ぶことができました。また、クロスロード等実践してみたいです。

9月12日(月)ⅢC1216(高)国語科教育講座

〔研修の概要〕

講義:国語科の授業と「論理」

―国語科の授業で「論理」をどう教えるか―

広島大学 副理事 教授 難波 博孝

演習:生徒の論理的思考力を育む国語科の授業を考える

―教材づくりと形成的評価の方法―

〔受講者の感想〕

- 普段漠然としか意識していなかったことをよく自覚して授業を組み立てていきたいと思いました。生徒を「言論の場」に立ち会わせるために、文章を読む前に世界観を作らせるなど、教材を効果的に扱えるよう、計画的に授業づくりを進めたいと思います。

- 普段、考えたことを言語化するということがなかなかできていないため、「論理的思考」の教材づくりの演習は難しい反面、面白いと感じました。自分の授業づくりに生かすことができそうな、他の先生方の考え方を学ぶことができ、とても充実した時間でした。

- 考えを文章として固定する、という点は、教師側にも生徒側にもメリットがあると思いました。自分自身の考えが明確になるだけでなく、生徒にとってもわかりやすくなると感じました。無意識下にあるものを「メタ知識」として具現化し、双方ともに成長できるきっかけとしたいと思いました。

9月12日(月)ⅢC1228(高)数学科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 高等学校における統計教育

-統計教育の充実をめざして-

神戸学院大学 教授 齋藤 政彦

演習・協議 学習指導要領における統計的内容に対応した授業の工夫

・統計教育の指導の充実を図る

〔受講者の感想〕

- 1日の研修を通じて、統計教育の重要性について改めて認識することができました。公式を教えるだけに留まってしまえば、統計教育を充実させることにはなりません。今回の研修をもとに、探究的な活動など様々な場面で活用できるような授業づくりをめざしていきたいと思います。

- 統計的な内容は教科書を教えるだけに留まるのではなく、総合的な探究の時間に組み入れるなど、その活用の方法を考えることで、算出した標準偏差や信頼区間などの意味をより深く理解できるのだと感じました。

- 統計学について学んだのは、大学時代が最後であり、忘れてしまっている知識が多いことを認識できました。1日の研修を通して、深めれば深めるほど非常に面白い分野であると実感することができたので、まずは自分自身が再度勉強をし、生徒に還元していきたいと思います。

9月9日(金) ⅢC1234(高)理科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「探究の過程」を踏まえた学習活動を行うための授業づくり

-観察、実験の授業を通じて科学的に探究する資質・能力の育成-

上越教育大学 名誉教授 小林 辰至

演 習 理科の見方・考え方を働かせる授業づくり

・「理科の見方・考え方」を働かせて問題解決に向けた授業プランを考える

〔受講者の感想〕

- 作業仮説、説明仮説など今まで知らなかった理科教育に関する概念について学ぶことができました。班別協議をする中で新たな発見が多くあり、授業で実践していきたいと感じました。

- 講義の中で、指導要領の解釈や課題の設定方法など、初めて得られた知識が多く、非常に参考になりました。今後、論文や書籍を読んでさらに深めていきたいと思います。演習では、課題を洗い出した上で、講義で学んだ仮説の立て方や理科の見方・考え方を生かして、指導案の作成をすることができました。

- 探究の授業以外に、普段の授業でも探究の考え方をかなりの程度生かすことができると感じました。これまでの授業では、「なぜそのような結果になるのか」という部分にこだわって授業を組み立ててきましたが、今回の研修をきっかけに、探究の過程、理科の見方・考え方の視点を取り入れ、今後の教育活動に取り組んでいきたいと思います。

ⅢE1309 校務に役立つ表計算ソフト活用講座

※9月9日(金) ⅢE1309 校務に役立つ表計算ソフト活用講座を実施しました。

〔研修の概要〕

演 習 成績データを集計するための関数の利用

・COUNTIF関数を活用した個別データカウント

・SUMIF関数を活用した個別データ集計

・VLOOKUP関数を活用したデータ表示 など

演 習 成績処理など校務に役立つ機能

・グラフの作成と表現

・データの並べ替え、条件付き書式、Wordへの差し込み印刷

・クロス集計(ピボットテーブル)の基本操作と活用 など

〔受講者の感想〕

・悩みながらエクセルを使うより、手書きでやった方が速いと思い、今まで触ってこなかったですが、

アンケート集計や成績処理等でどんどんエクセルを使いながらスキルを習得していきたいです。

・理解せずに使用していたことが恐ろしいなと感じました。この機会にしっかりと学べてよかったです。

使わないと忘れるので、しっかり復習したいです。

・関数の触り方、作り方がわかったので業務改善につなげていきたい。今後ピポットテーブルが利活用を考えていきたい。

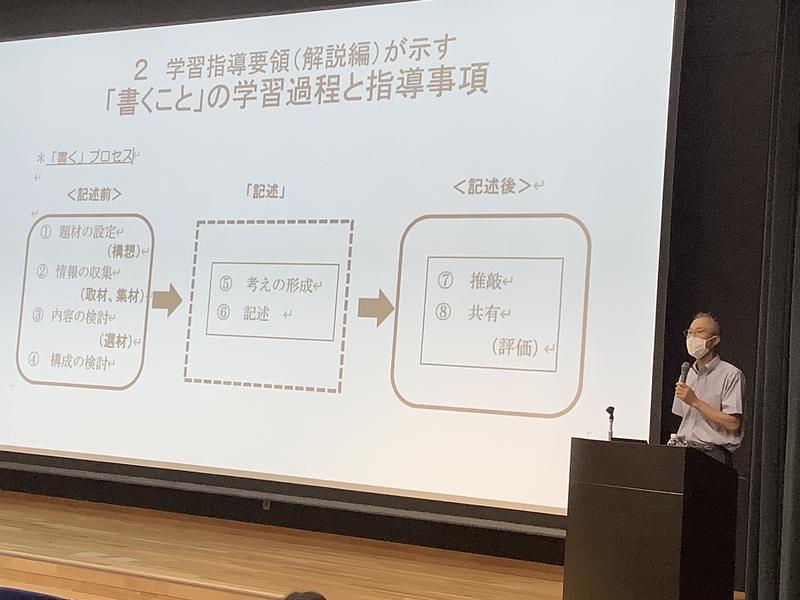

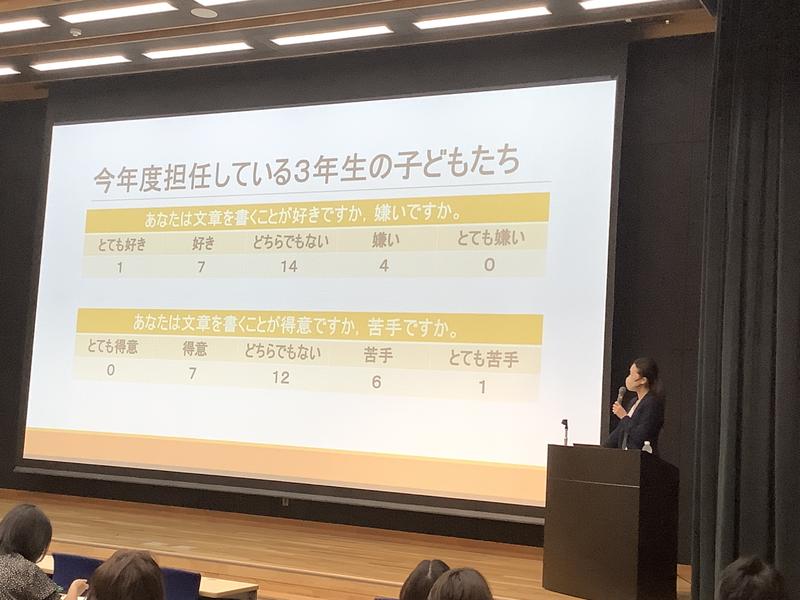

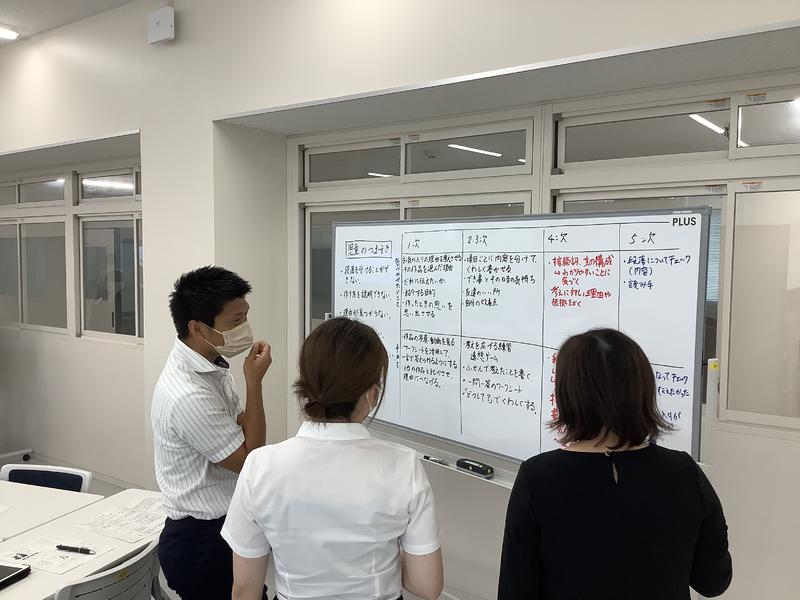

ⅢC1101(小)国語科授業実践講座

【講義】

国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成に向けた指導と評価の充実

―「書くこと」領域の授業づくりー

兵庫教育大学大学院 教授 吉川 芳則

【発表】

題材の設定、記述、推敲等を充実させる授業をめざして

芦屋市立浜風小学校 教諭 藤中 寛子

【演習】

「書くこと」領域における授業の在り方

・書く内容の中心が明確になるよう文章を構成し、書き表し方を工夫する学習過程を重視した指導の工夫

(受講者の感想)

・吉川教授の講義を聞いて「書くこと」の指導において、自身で課題に感じていた点を改善するヒントをいただきました。最後の演習では、実際に子どもの視点で紹介文を書き、推敲し合う活動を通して、指導事項を精選する方法を学ぶことできました。

・「書くこと」の指導においては、なぜ児童が書くことが苦手なのか、課題は何なのかについて「書くこと」の学習過程に照らして考えてみると、記述前の題材の設定や取材、集材にあったことに気付きました。指導したいことやしなくてはいけないことはたくさんありますが、単元によって指導事項を絞りたいと思いました。また、評価についても、単元の節目で評価するということを実践していきたいです。

・子ども達と国語を学習するのは楽しいですが、自分の中で苦手意識がありました。今回、記述の段階において、相手意識や目的意識等を明確にしておくことがとても重要であることが分かりました。また、今回学んだ記述前の内容もよく考えて、それに見合った手立てを取り入れていきたいです。評価については、回数や観点を絞り、評価の在り方を探っていきたいと思いました。

9月5日(月)授業実践講座E(第1回)

※ⅢC1221・ⅢC1227・ⅢC1233・ⅢC1239・ⅢC1246の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 他教科のICTの活用方法を聞き、教科の特性によって、アプリケーションの活用方法が異なるのが興味深かったです。他教科の取組を参考にし、実践してみたいと思いました。

- これまでスクリーンに投影するというICTの活用方法しか実践していませんでした。今回の研修で学んだ様々なICTの活用方法を授業に取り入れ、生徒のより深い学びに活かしたいと思いました。

- 生徒にとってICTの活用が本当に必要かどうか見極め、ICTを活用するときには、最も有効なICTの活用方法を探りたいと思いました。

9月7日(水)ⅢC1103 (小)算数科授業実践講座

(研修の概要)

講 義

一人ひとりの児童の数学的な見方・考え方の成長をめざす授業

神戸大学大学院 教授 岡部 恭幸

演習

数学的に問題発見・解決する過程を重視した授業づくり

・自分の考えを言葉や図を用いて表現させる指導の工夫

(受講者の感想)

・午前の講義では、児童のつまずきの原因が分かり、見方を与え、土俵に乗せるための手立てを考えなければならないと思いました。これまでの研究授業で、C(努力を要する)とされる児童に対する手立てを考えることはありましたが、児童の思考をここまで深く掘り下げて考えておらず、私自身も見方を変えるきっかけとなりました。午後の演習では、初めて使用する機能もあり大変便利に感じました。ICTを使いこなし分かりやすい授業づくりをしていきたいです。

・見方・考え方を育てていくために、その時だけの授業ではなく、小学校全学年を通して育成していくことが大切だと学びました。アタッチメントの重要性もよくわかりました。友だちと話し合うことで自分が変わるという経験を通して、見方・考え方が育つのだと学びました。今までの私の授業だと、算数が得意な児童しか手を挙げない授業になっていたと思います。図形の授業についての実践では、どのような授業にしていくかを他の先生方と交流することができてよかったです。今日の学びを今後に生かしていきたいと思います。

・「数学的な見方・考え方」という言葉は聞き馴染みがありましたが、実際どのような考え方や捉え方なのか曖昧だったと思います。今日の研修でそれが明確になっていったように感じます。そして、こういった見方・考え方はある発達段階だけではなく、幼い頃からつながっていることもわかりました。これからの授業において、「これを覚えておこう」といった知識だけではなく、考えることや答えまでの過程を大切にしていきたいと思いました。

9月5日(月)ⅢC1241(高)英語科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 生徒の言語知識・言語運用能力を測るために必要な基本的概念について

大阪大学 准教授 今尾 康裕

演 習 生徒の学習方略の改善につなげる英語科のテスト作成について考える

・生徒の言語知識・言語運用能力を適正に評価し、生徒の学習方略の改善を図るテスト

作成を考える

〔受講者の感想〕

- テストの結果から自己の指導を振り返らなければならないと改めて感じました。生徒にどのような力を付けさせたいかということをより具体的に、かつ長期的な視点で考えたいと思いました。

- これまで観点別評価について迷うことがありましたが、今回の研修を通して実践的な評価の方法を多く知ることができました。自校でも実践していきたいと思います。

- 他校の先生方と評価の事例について共有し合い、自分の取組を改めて客観的に見直すことができ、有意義な一日でした。

ⅢC1115(小中)道徳科授業実践講Ⅱ

【講義】

道徳科における「対話的な学び」を通して深い学びに迫る指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

【発表】

ねらいに迫る道徳科授業

【演習】

「対話的な学び」を通して生き方について考えを深める指導と評価の在り方

(受講者の感想)

・道徳が教科となり、教科書や指導書を見ながら授業をすることが多く、自分なりに中心発問を考えたり授業を構成したりして、工夫することが必要だと思いました。道徳科の評価についても、子どもの学びを価値付け、一人一人に向き合いながら、子どもの考えを大切にしたいと思いました。

・道徳科の授業において、中心発問でしっかり時間を取らないといけないことは知っていましたが、中心発問以降の対話的によって考えが深まる授業展開の必要性を感じました。今日学んだことを生かし、教材をじっくり読み込み、子どもの心が揺すぶられるような道徳科の授業をめざしたいです。

8月29日(月) ⅢD1106 特別支援教育の視点を生かした生徒指導講座

〔研修の概要〕

講 義 「個」を大切にし、認め合える学級「集団」づくり

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

演 習 二次的な不適応を未然に防ぐための生徒指導

・通常の学級における「個別支援」と「集団指導」の工夫

〔受講者の感想〕

・読み書きについて、支援ツールがたくさんあることを知りました。線をひい

たり、枠を当てたりすることは知っていましたが、もっと多岐にわたって紹

介しているサイトなどがあると知り、活用したいと思いました。二次的な障

害を防ぐために子どもたちの自己肯定感を高められるようにしていきたいで

す。

・今日の講義を聞きながら、自分のクラスの子や今まで担任した子たちの顔が

思い浮かびました。それぞれの個性や特性に合わせた支援をし、授業のUD化

を行い、認め合える集団をつくりたいと思いました。さまざまな支援例や支

援員さんとの連携についても聞くことができ勉強になりました。午後の演習

では、具体的な事例に対する支援を考えたり他の先生方の考えを聞いたりす

ることで自分の中の引き出しが増えたように感じました。

・叱るだけでなく、適切な行動を増やしていくという視点で支援したり事後対

応したりすることを心がけたいです。また、できないことに目がいきがちに

なったりここまでさせたいという思いが強くなったりしがちだけれど、子ど

もの小さな変化を見逃さずほめたいです。同じ残り時間5分でも、早く、あ

と5分!ではなく、あと5分あるよ、間に合うよとポジティブな声かけをし

たいと思いました。

ⅢE1302 中堅教員のためのICT活用講座

※8/26(金)ⅢE1302 中堅教員のためのICT活用講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性やその基本操作

演 習 学習指導の効果を高めるためのICT活用について

-ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性を生かす-

講義・演習 効果的な教材の作成

・写真・動画の加工

講義・演習 教育の情報化の推進

・校内研修の進め方

〔受講者の感想〕

・機器を使うことが目的にならないようにしたい。また、学習効果があるかについて検証をする必要があると感じた。

・デジタルの良さ、アナログの良さ、それぞれの良いとこどりをした授業ができるようになりたい。

・授業力を高め、上手くICTを活用していきたい。

8月26日(金)ⅢF1504 いじめ問題への対応講座

8月26日(金) ⅢF1504 いじめ問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:いじめ問題に適切に対応するために

講義・演習:児童生徒自らいじめについて学び、取り組んでいくために

〔受講者の感想〕

- 「いじめ未然防止」を考えたとき、個人への関わりや対応がまず頭に浮かびますが、「学級への働きかけ」が非常に大事であることが秋光先生の講義を受け、強く印象に残っています。問題が起きた時や起きそうな時だけでなく、普段からの学級への関わり、働きかけが大事であると感じました。

- 今回の研修を通して、教師の働きかけの大切さに気づくことができました。普段意識して児童に働きかけていますが、その取り組みに意味があると実感できてよかったです。プログラムの演習は時期をみて、今の学級に実践してみたいと思えるプランが多くありました。ありがとうございました。

8月26日(金)(高)芸術科(書道)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 ICTを活用した芸術科(書道)の授業づくり

武庫川女子大学 准教授 平田 光彦

演習・協議 生徒の主体的な学びを実現する芸術科(書道)の授業づくり

・学びの質や学習意欲を高める指導の工夫

〔受講者の感想〕

- 生徒への何気ない声かけを工夫することで生徒のモチベーションを上げたり、興味・関心を持たせたりすることができるということを体験的に学ぶことができました。

- 範書の方法ひとつとっても、生徒への見せ方や声のかけ方がさまざまでとても参考になりました。

- 研修を終えて教員には想像力が必要だと感じました。生徒の特性や、生徒に付けさせたい力などをこれまで以上に意識して、明確な目標をもって授業に取り組みたいと思いました。

8月19日(金)ⅢC1262 (高)福祉科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 学習指導要領がめざす福祉科の教育について

・主体的・対話的で深い学びを実現する授業の工夫

演 習 生徒の福祉実践能力の向上に向けた授業づくり

・生徒の学びの質や学習意欲を高める実習指導の工夫

〔受講者の感想〕

- 勤務校には福祉科の教員が私一人しかいないため、情報共有の場や相談の場を持つことが難しく、このような研修は私にとって大変貴重な機会です。生徒の主体性を引き出すための工夫をたくさん学ぶことができたので、勤務校で実践していきたいと思います。

- 評価する対象をできる限り多くしているつもりですが、その評価の根拠や基準が曖昧であることに気付けたことが今日の大きな学びでした。評価の根拠や基準を見直し、授業担当者であれば誰でも同じように評価できるような明確な評価のあり方を考えていきたいと思います。

8月17日(水)授業実践講座C(第1回)

※ⅢC1219・ⅢC1225・ⅢC1231・ⅢC1237・ⅢC1244の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 「生徒のために」を基本として、本日知ることができたICTの効果的な活用方法を授業で実践していきたいと思いました。

- これまで新しい手法や教材等に挑戦してきたつもりでしたが、日々新しいものが生まれる分野ゆえ、自分自身が知らなかったことも多く、大変参考になりました。今後、授業で積極的に使っていきたいと思いました。

- ICTを活用した学習指導案の作成において、「学校におけるICTを活用した学習場面」の内、A1(教員による教材の提示)の活用しか思いつきませんでした。他の学習場面での活用方法を知ることができたので、授業で実践していこうと思いました。

8月19日(金)授業実践講座D(第1回)

※ⅢC1220・ⅢC1226・ⅢC1232・ⅢC1238・ⅢC1245の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 生徒の学習場面において、ICT機器をより効果的に、効率的に活用することが大切だと思いました。

- 他教科のICTの活用方法を聞き、自分の担当教科にない目新しさを感じました。教科の特性に応じた使用方法を知り、校内でICT活用についての教科横断研修を行いたいと思いました。

- 他教科のICTを活用した授業の実践を聞くことができ、有意義な研修でした。勤務校でも他教科の授業を見学し、自分の授業に活かしたい思いました。

8月9日 ⅢC1261 (高)看護科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的・対話的で深い学びを実現する看護科教育

ーICTを活用した基礎看護教育の充実ー

愛媛大学医学部附属病院 助教 内藤 知佐子

演習・協議 生徒の看護実践能力の向上に向けた授業づくり

・指導と評価の一体化を踏まえた指導

〔受講者の感想〕

- 講義を聞いて、思考を言語化して伝えなければ、生徒はどのように知識を活用すれば良いかを理解できないことが分かりました。伝える内容を分かりやすく丁寧に言語化していく必要性があると感じました。

- 講義を聞いて、生徒たちに考えさせる仕掛けづくりが本当に大切だと感じました。また、他の先生の実践をお聞きして、自分の授業の改善点を見つける事が出来ました。指導と評価の一体化をどのように達成するか、という問題についてはなかなか答えが出ませんが、考え続けていきたいと思います。

- ICTを活用した授業展開や患者に対する「迅速評価」および対応の演習DVDの活用等、授業の展開方法を指導と評価の一体化を踏まえて実践していきたいと思います。