研修の様子

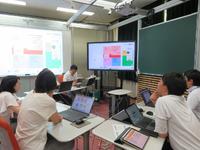

11月14日(木) ⅢF1308 Office365実践講座bー児童生徒の学びを深めるためのOffice365(クラウドサービス)の活用ー

〔研修の概要〕

講義・演習 Office365の各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるOffice365の授業での活用

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

・アプリケーション連携

〔受講者の感想〕

- 今、実際に行っている授業は単線型の授業だと改めて認識することができました。複線型の授業をもっと取り入れていくために、Office365をはじめ、生徒にも使いやすいクラウドサービスの活用を進めていきたいと思います。他校種の先生方の実践を教えていただくこともできて、上手なデジタルの使い方をこれからさらに探っていきたいと思います。

- クラウドを使うことで、全体への共有など使えるところが多いと感じたが、すべての場面で使用するには難しいと感じる。効果的な場面はどういったところなのかを常に意識して活用していきたい。場を用意するだけでなく、まとめ方の工夫やポイントについての指導は、私自身が身に付けないといけないと感じた。

- 教えていただいた「複線型」学習へのイメージがまったくもてておらず、市をあげてその姿に近づくよう研修を進めているが、なかなかその到達点までの道筋が自分の中におちていないと感じている。協働的でありながら、個別最適な学びを保障するための授業スタイルを自分の中におとせるよう研鑽していきたい。

10月24日(木)、11月12日(火)ⅢC1111(小中)音楽科授業実践講座

〔研修の概要〕

講義 生活や社会の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力の育成をめざして

ー音楽的な見方・考え方を働かせる授業づくりー

大阪教育大学 准教授 兼平 佳枝

演習 知覚したことと感受したこととを支えとして、表したい音楽について考えるための指導の工夫

〔受講者の感想〕

○ 講義を受講して、「音楽を形づくった要素」を焦点化し、各クラスの実態に合わせた授業デザインを構想することの大切さに改めて気付きました。それにより「子どもの意見を表現に生かす」ことに繋がってくることが分かりました。

○ 学習指導要領の目標を意識した授業デザインの在り方について、具体的な実践と関連付けて学ぶことができました。経験、分析、再経験、評価という学習過程は、音楽だけではなく他の教科でも生かせる考え方であると思いました。座学だけではなく周りの人との交流を通した経験が、子ども達のイメージを豊かにし、記憶に強く残っていくことを感じました。音楽科の授業では、楽器を使った演奏や、歌唱でのによる音楽活動の中で、たっぷりと音や音楽と関わる経験を充実させながら、授業を展開することの重要性に気付くことができました。

○ 演習では、音楽的な見方・考え方を働かせるために「知覚」「感受」及び「共通事項」を意識した授業を展開することの大切さや、小学校と中学校で学びの連続性をもたせていくことの必要性に気付くことができました。

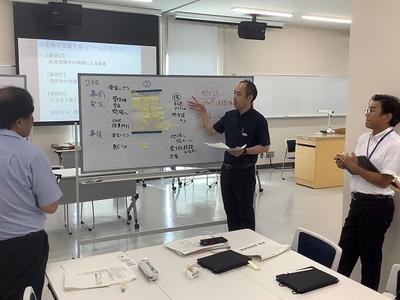

11月11日(月)ⅢD1505 不登校への対応講座B

11月11日(月) ⅢD1505 不登校への対応講座Bを実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習 不登校から見える学校の現状と課題

・不登校児童生徒と保護者に対する理解と支援

・不登校児童生徒への教育相談の立場からの関わり

神戸親和大学 教授 松本 剛

講義・演習 不登校状態にある児童生徒や保護者に寄り添った支援

・教育相談の視点を生かした不登校児童生徒や保護者との関わり

・不登校対応のための校内ケース会議の在り方

神戸親和大学 教授 松本 剛

〔受講者の感想〕

○ 児童生徒の不登校の理由と教員や保護者の思う不登校の理由にはズレがありました。憶測ではなく、話をしっかりとする必要を感じました。共感が大事であることが分かり、その姿勢を身に付けたいと思いました。

○ PCAGIP法を用いた模擬ケース会議に取り組んで、現任校でもケース会議や事後研修等で行ってみたいと思いました。PCAGIP法はこれからどうすればいいか、前向きに考えることができ、新しい関わりや展開が生まれるかもしれないと思いました。

11月7日(木)ⅢC1216 (高)情報科教育講座D

〔研修の概要〕

演 習 プログラミングで行うデータの整形

・Python等で分析に必要なデータの整形

演 習 問題解決のためのプログラミング

・回帰分析

・データの分類 等

〔受講者の感想〕

・回帰分析等をGoogle Colabratoryを利用して行ったことはなかったので、今後活用できればと思いました。

・プログラミング・データの活用が情報Ⅰに組み込まれて、授業の進め方を試行錯誤していく中で、2つの単元を関連付けて進めていくことが合理的と改めて実感しました。自身の実践では分けて授業を進めていたが、今後は横断的に行うことを検討します。

10月31日(木)ⅢC1222 (高)商業科教育講座B

〔研修の概要〕

公 開 授 業 ビジネス探究科における課題研究

演習・協議 課題研究や総合的な探究の時間の充実をめざして

・各校における取組に学ぶ

各校における課題研究や総合的な探究の時間の充実に向けて

〔受講者の感想〕

・生徒が主体的に取り組んでいるところが大変素晴らしいと感じました。地域

の企業と連携した取組などを今後取り入れていきたいです。

・課題研究の取組について、1・2年次の授業の上に研究が成り立っていると

感じたので、全体を考えた計画を立てていきたいです。

・探究を進める上で教員のファシリテーターとしての役割が多くなるので、フ

ァシリテーション技術も学んでいきたいと思います。

10月28日(月) ⅢE1101(小中)キャリア教育推進講座

〔研修の概要〕

講 義 体系的・系統的なキャリア教育の充実に向けて

-学びをつなぐキャリア教育の意義-

文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官

東北福祉大学 教授 長田 徹

演習・協議 特別活動を要としたキャリア教育

・特別活動を要としたカリキュラム

・兵庫版「キャリア・パスポート」を活用した学びの接続

〔受講者の感想〕

・キャリア教育の在り方について考えることで、自分自身の子ども達を見つめる目や言葉掛けが変わってくると感じました。また、子ども達に成長を感じさせる場面をつくり出せるようになりたいと思いました。

・「キャリア・パスポート」は今まで生徒に書かせるだけで、うまく利用できていませんでしたが、生徒が自分自身で成長を実感する機会のためには必要だと感じました。活用の実践例を参考に実践してみたいと思いました。

・様々な課題を抱える生徒たちが自分の良さを知り、自信をもって卒業していくために必要なことは、学力を高めるだけではないことを再認識しました。今日の研修を通して、生徒自身に自分の成長を実感させることの大切さを感じたため、キャリア教育の視点をもって日々の教育実践に取り組みたいと思います。

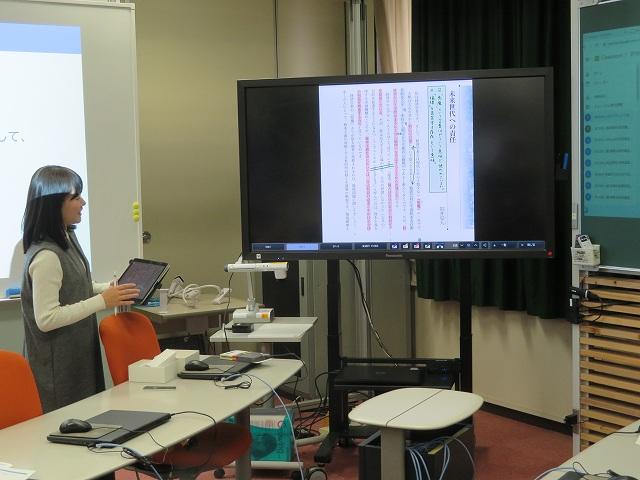

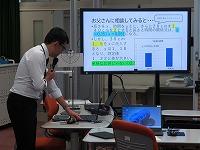

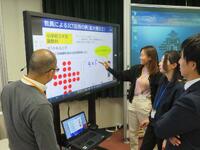

10月30日(水)ⅢF1302 教員のためのICT基礎講座

〔研修の概要〕

講義・演習 ICT機器(実物投影機・大型提示装置等)の特性

・一斉学習における教材の提示

演 習 学習効果を高めるための教員によるICTの活用

・教材の作成と活用

〔受講者の感想〕

- 研修の中で改めて、ICTの活用は児童生徒にとって非常に魅力的で、児童生徒のモチベーションを高めるために効果的なツールであると感じることができました。また、他の学校の先生方とも交流する中で、様々な取組やICTの活用事例なども聞くことができ、自校でも活用できればと考えることができました。

- いろいろなICT機器があることは知っていましたが、どこか苦手意識があり使いこなせていないというのが現状です。研修の中で、電子黒板やプロジェクタ、実物投影機(書画カメラ)などを実際に操作したことで、その便利さを改めて実感すると同時に意外と簡単に操作することができると知ることができました。

- 研修を通じて、ICTを活用するメリットやそれぞれのICTの機能を知ることができました。また、それを日々授業等にどのように生かすかといった具体例を考えることができました。その内容を班での話し合い、意見交換し合うことで、新たな発見などもあり、とても良い学びの機会となりました。

10月17日(木)ⅢE1104 演劇で学ぶコミュニケーション能力育成講座

【演習】

・演劇的手法を用いたコミュニケーション能力向上ワークショップ

・演劇的手法の視点を生かした学級づくり

芸術文化観光専門職大学 学長 平田 オリザ

【講義】

・演劇で学ぶコミュニケーション

芸術文化観光専門職大学 学長 平田 オリザ

<受講者の感想>

・演劇的手法を活用することで、言葉がもつイメージの違いに気付き、相手との違いや多様性について考えていくことができるので、相互理解に活用できると思いました。具体的なワークショップの方法を聞けたので、授業に生かしていきたいです。主体的、対話的な活動として、授業の中で生徒が発表やプレゼンをする機会をつくってきましたが、観客とイメージが共有できるように、観客を意識したプレゼンをつくるという視点が欠けていたように思います。今後、その視点を生徒がもてるような授業構成を考え、取り組んでいきたいです。

・実際にワークショップを体験して、子どもたちも楽しんで取り組むことができそうだと感じました。学級だけでなく、他校との交流もあるので、そのような機会にも取り入れていきたいと思います。「安心して表現できる」ということを聞き、自分の学級はどうかと考えました。相手を認めたり、何をしても大丈夫だと感じたりしている子もいるでしょうが、全員がそうではないと思います。ワークショップを通じて学んだ演劇的手法を学級経営に取り入れ、子ども達が安心して表現できる学級にしていきたいと思いました。

・高校生にも応用できるワークショップが多くあり、私の学級でもすぐに実践したいと感じました。オリザ先生がおっしゃっていた、年齢や学校、生徒の特徴にあわせ、内容を変化させていく必要性はワークショップだけでなく、すべてのことに共通して言えることだと再確認しました。ワークショップを通じてイメージの共有がしにくいものと共有しやすいものが、自分の中でより明確に落とし込めたように感じます。特に、担当教科の音楽では、教員や生徒、生徒同士の中でもイメージの共有がしにくいと感じています。生徒とコミュニケーションをする中で、言葉に対する「つもり」、音楽的な表現を共有することがいかに曖昧で伝わりにくいかを、教員が重ねて理解しなくてはいけないものだと感じました。それを本日様々な場面で、身をもって体感できたことは大変実りある研修でした。芸術的観点が学校教育に還元する力は大きいです。どうすれば教育現場に芸術が浸透していくか、力を入れて学んでいきたいと再認識しました。

10月28日(月) ⅢE1201(高)キャリア教育推進講座

〔研修の概要〕

講 義 体系的・系統的なキャリア教育の充実に向けて

-学びをつなぐキャリア教育の意義-

東北福祉大学 教授 長田 徹

演習・協議 キャリア発達を促す取組を考える

・キャリアノートや兵庫版「キャリア・パスポート」の効果的な活用

〔受講者の感想〕

- 現在、キャリアの発達段階表の作成を進めており、生徒が活用できるものを考えています。今日の講義を参考に、生徒の自己理解を促す仕組みを作っていきたいと思います。

- 生徒のキャリア発達を促すことができる多くの良い事例を学ぶことができました。まずは、学校全体で取り組むための雰囲気づくりから進めていきたいと思います。

- 小・中学校の先生方との協議で、キャリア・パスポートについて理解を深めるとともに、活用についての様々なアイデアを話し合うことができました。

10月28日(月) ⅢC1226(高)実習教員のための観察・実験講座

〔研修の概要〕

講 義 観察・実験に関する基本的な知識について

演 習 観察・実験を効果的に行う工夫について

〔受講者の感想〕

- 無機化学の実験では、準備や片付けに時間がかかったり、処理に気を使うことが多いので、先生方が工夫されていることをもっと知りたいと思いました。

- ICTに疎いのですが、何年か続けて研修を受けたことにより、自分のICT活用能力が多少なりとも進歩してると実感できて、嬉しく思っています。

- ICT機器を活用した物理・化学・生物の実験を実際に体験できたことで具体的な使い方が分かりました。今日研修で学んだ内容を自校でも実践したいと思います。

10月24日(木) ⅢC1215 (高)情報科教育講座C

〔研修の概要〕

講 義 共通教科「情報」におけるデータの活用・データサイエンス

-記述統計、推測統計を用いた分析-

演 習 データの収集・整理

・オープンデータの整形

演 習 データを活用した問題解決(PPDAC)

〔受講者の感想〕

・「データ活用」をどのように指導すればよいか悩んでいました。今年度、初めて情報Ⅰを指導するときに、活用できそうな題材をたくさん提示していただいたので、今後の指導に生かしていきたいです。

・データ分析で自分でデータを探すということがやはり難しいと感じました。オープンデータを提供しているサイトは多くあるが、そのサイトからどのように取得すればいいか、この点について時間の制限がある中で効率よく探す方法などを考えていきます。

10月21日(月)ⅢC1219(高)工業科教育講座A

〔研修の概要〕

講義・演習 安全管理と安全教育について

-学校安全計画と安全教育の在り方-

演 習 安全管理に基づく安全教育

〔受講者の感想〕

・実習中の怪我と事故について、しっかりと対応できるように学習するとともに、実習場に救急箱を用

意して、止血等の応急処置が即座にできる体制を整えたいと思います。

・日頃からしっかりとリスク管理をすることや事故等が起こった際に冷静に対応できる態勢を整えてお

く必要があると強く感じました。具体的な準備として、学校安全計画に実施日を記入することから始

めたいと思います。

10月18日(金) ⅢB1202 教育経営講座B

〔研修の概要〕

講 義 経営の魅力について

-企業経営に学ぶ-

株式会社ダイイチ 会長 宮永 英孝

演習・協議 自校の強みを生かした魅力・特色ある学校づくりに向けて

〔受講者の感想〕

・講義を受けて、些細なアイデアを形にする楽しさを感じました。勤務校でで

きることがないか考えてみたいです。

・「何かおもしろいものを作りたい」という宮永会長の言葉から、時代の流れ

を受けて、学校でも新しいことに取り組むことが成長につながると感じまし

た。

10月11日(金) ⅢC1218 (高)農業科・水産科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 GAPの実践事例から学ぶ

・農業生産過程におけるGAPの考え方

・次世代園芸施設導入事例

株式会社兵庫ネクストファーム 取締役 中村 朋記

演習・協議 GAPの授業実践

・農業科教育に求められるGAPに関する学習展開

〔受講者の感想〕

・GAPによる食品や労働の適切な管理を学ぶことによって、自己管理能力、仕組み化及び

習慣化など自己指導能力を育むことにもつながると感じました。

・日頃から行っている農業科の学習の中に、GAPの考えに沿った内容が含まれているの

で、今後もGAPの考えを意識しながら学習内容をさらに充実させたいと思います。

10月11日(金) ⅢC1207(高)保健体育科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 学習指導要領の趣旨を踏まえた保健体育の授業のポイント

演 習 計画的、継続的に運動やスポーツを実践する資質・能力を育成する授業づくり

・主体的に体力の向上を図る態度の育成

・発達の段階を踏まえた指導

・安全に配慮した指導

〔受講者の感想〕

- 学習指導要領について改めてその趣旨を確認することができたので、その内容に沿った授業づくりについて他の教職員とも共有したいです。単元に応じた場の設定や教具教材の工夫、模範や補助の方法の改善などまだまだ授業の中でできることがたくさんあると感じました。

- 生徒の課題や難しいと感じるポイントはそれぞれ異なるため、本日教えていただいたようなスモールステップで進める練習メニューや、運動を部分的に切り取って練習するという方法は大変有効だと感じました。

- マット運動を評価する際、次の発展技を意識した上で評価をつける点はこれまであまり意識できていませんでした。様々な方法で指導や評価をすることが重要で、自分自身の引き出しをより多く持っておくことが重要だと思いました。

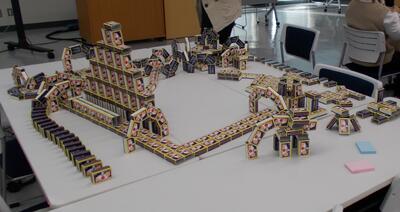

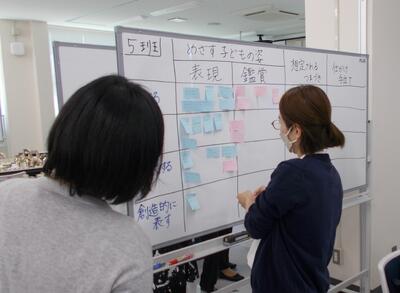

10月10日(木) ⅢC1112(小中)図画工作科・美術科授業実践講座

〔研修の概要〕

講義 造形的な見方・考え方を働かせる授業づくり

鳴門教育大学大学院 山田 芳明 教授

発表 対象や事象に働きかけ、児童生徒が自ら主題を生み出す授業実践

兵庫教育大学附属小学校 古家 美和 教諭

演習 造形的な見方・考え方を深める表現と鑑賞を関連付けた授業づくり

―一人一人が豊かに感じたり、表現したりする学習活動の充実に向けて―

(小)児童が自ら材料や場所に働きかける造形遊び

(中)感じ取ったことや考えたこと等を基に表現する活動

〔受講者の感想〕

・山田先生の「子ども達は自分のつくりたいものをつくる。表したいことを表す。」という言葉が印象的でした。与えられた課題を解決するためにつくりかえるのではなく、自分にとってよりよいものを生み出したいという衝動によってつくりかえるのだと感じました。造形活動において、子どもの問いは外から与えられるのではなく、子ども達の中で生まれるということを聞き、その通りだと思いました。

・古家先生の実践をたくさん聞くことができ、とても勉強になりました。マッチ箱を使った造形遊びの実践をしたことがなかったので、教材研究し、授業で扱いたいと思いました。

・同じような作品ばかりが出来上がる授業ではなく、活動の幅、奥行きをできるだけ広げ、子ども達がのびのびと、どこまでも探求できる授業づくりをしていきたいです。

10月4日(金) ⅢC1203(高)地理歴史科・公民科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせる授業づくり

・「地理総合」の授業におけるGISの効果的な活用

奈良大学 教授 木村 圭司

演習・協議 「地理総合」における思考力、判断力、表現力等の育成

〔受講者の感想〕

- 地理的な見方・考え方を通して、生徒が主体的に学習に取り組めるように、GISを効果的に活用していきたいです。

- 今回の研修で学んだ実践的かつ効果的なGISの活用について、勤務校の先生方とも情報共有しながら考えていきたいです。

- GISの活用はハードルが高く不安を抱いていましたが、講義を通して基本的な使い方を学んだことで、積極的に取り入れていこうと思いました。

10月4日(金) ⅢG1403 インクルーシブ教育システムと合理的配慮の基礎理解講座-共生社会の形成に向けた子どもの多様なニーズへの対応-

〔研修の概要〕

講 義 「共に学び共に育つ」インクルーシブ教育システムの構築をめざして

-合理的配慮に基づく支援の在り方の工夫-

演習・協議 自校におけるインクルーシブ教育と合理的配慮の現状と課題

講 師 香川大学 教授 坂井 聡

〔受講者の感想〕

・学校は、様々な子どもが在籍することが前提となった施設やカリキュラムになっている必要があることがわかった。

・学習環境を整備し、児童が生徒が安定して毎日学校で過ごせるように支援していきたいと思った。

・教師は社会モデルであり、生徒たちの障害になるのではなく夢や希望を与える存在であれるように日々寄り添いたいと感じた。

9月30日(月) ⅢC1204 (高)数学科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 数学科における論理的な思考力・批判的な思考力の育成に向けて

筑波大学大学院 教授 清水 美憲

演習・協議 論理的な思考力・批判的な思考力の育成に向けた指導と評価の一体化

〔受講者の感想〕

- これまで、日常生活の事象を数学的にとらえることを意識して指導・作問していましたが、教師による解法の誘導が生徒の思考を妨げてしまっていたことに気づくことができました。今後は統合的・発展的な内容に繋げ、生徒の思考力を伸ばしていきたいです。

- 思考力を問う問題を作成する時、場面設定や条件を複雑にしがちですが、シンプルな問題でも思考力を問うことができるということを改めて考えさせられました。

- 清水先生の「数学は解いたところから新たな数学が始まる」という言葉が強く印象に残りました。問題を解いて終わるのではなく、数学的に思考する力を高められるように問題作成や指導をしていきたいと思います。

9月26日(木) ⅢG1409 特別支援教育の視点を取り入れた図画工作・美術指導講座

〔研修の概要〕

講 義 特別支援教育の視点を取り入れた図画工作・美術指導

演 習 図画工作・美術ワークショップ

協 議 特別支援教育の視点を取り入れた授業づくり

・全ての子どもが参加できる図画工作、美術の授業づくり

講 師 神戸芸術工科大学 特任教授 大槻 和浩

〔受講者の感想〕

・創作活動は子どもたちの自由な発想のもとで行われるべきであり、それにより子どもたちに自己選択と自己決定の機会を与えることができることがわかった。

・ワークショップで自分自身の好きなものを題材に作品を作る時間がとても良かった。

・自由な表現を大切にできる教師でありたいと強く思い、苦手意識を感じずにただただ楽しめる、そんな授業準備、授業をしたい。

9月26日(木)ⅢF1304(中高)タブレット端末基礎講座

〔研修の概要〕

講義・演習 タブレット端末の基本操作と効果的な活用

演 習 一斉学習の場面におけるアプリケーションの活用

・授業支援 等

演 習 タブレット端末を活用した各教科の授業

・タブレット端末を活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

- タブレット端末の使い方をいろいろ教えてもらい、難しいと思っていた使い方を少し理解し、使えるものが増えたと思います。忘れないうちに授業実践につなげたいです。

- 初めて使ったアプリケーションが多く、どれも魅力的でした。生徒の教材への興味付けにもタブレット端末は効果的であると感じることができました。「難しいし…」と思って勉強してこなかった間に、技術はどんどん進歩していることを実感しました。時代の波にのまれないように日々研鑽を積み、良い教育実践を重ねていきたいと思いました。

- 積極的にタブレット端末を活用することはできていませんでしたが、本日体験する中で、活用することで生徒の学びが広がることを感じることができました。それだけでなく、個々への支援も含めて、個別最適な学びについても実現できると感じました。今まで活用に消極的だったことを改めて、もっと授業で活用していこうと思いました。

9月24日(火) ⅢG1411 感覚統合の視点を取り入れた指導・支援講座-気になる子どもへの身体面からのアプローチ-

〔研修の概要〕

講 義 発達に課題のある幼児児童生徒への感覚統合の視点からのアプローチ

・感覚統合の視点を取り入れた適切で効果的な指導・支援

・感覚運動遊びや身体模倣などから見る子どもの発達や感情のセルフコントロール

講義・演習 感覚統合の視点による行動分析と支援

・子どもの気になる行動を感覚統合の視点で考える

講 師 姫路大学 特任教授 小河 晶子

〔受講者の感想〕

・感覚統合について、初めて知ることができた。具体的な指導例も多く提示していただいたため、馴染みのなかった専門的な言葉なども、わかりやすく理解できた。

・感覚統合をとおして子どもを理解し、子どもの意欲につなげる支援や指導を考えることが教師にとってとても大切である。

・特別支援学級で担任している児童を思い浮かべる部分が多くあった。実際に指導の場でできそうなことがたくさんあったので、早速学校で取り組んでみたい。

9月24日(火) ⅢC1202(高)地理歴史科・公民科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 「問い」を中心に構成する学習の展開

ー「問い」を生かした授業づくりの理論と方法-

兵庫教育大学 名誉教授 原田 智仁

演習・協議 探究的な授業を考える

-「問い」を中心に構造化した授業づくり-

〔受講者の感想〕

・「問い」を焦点化し、具体的に設定することで、生徒の理解が深まると分かりました。

生徒の思考を深める発問を今後も考えていきたいです。

・一つの単元が発問の工夫次第で大きく広がることが分かり、教材研究の面白さを改めて

感じました。

・単元を俯瞰的に見ることの重要性を感じました。今後も生徒に身に付けさせたい資質・

能力を意識して、授業展開を考えていきたいです。

9月13日(金)ⅢC1101(小)国語科授業実践講座

【講義】国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成に向けた「読むこと」の指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 吉川 芳則

【発表】言葉による見方・考え方を働かせる授業実践

明石市立朝霧小学校 教諭 一ノ瀬 里紗

【演習】「説明的な文章」における授業の在り方

・目的や意図に応じ、中心となる語や文を見付けて、それらを用いて内容をまとめる学習過程の工夫

<受講者の感想>

・実際に、教材を使って要約や指導計画を考えて、本文の叙述から根拠を探す難しさや批判的・客観的に読むことの難しさを感じました。そのため、指導者である教師自身が、なぜこう考えたのかと根拠をもち、筆者の考えと比べながら教材研究をしていきたいと思いました。

・要約をするときに、目的や相手意識が大事だというのは以前に聞いた事がありました。相手意識をもって授業に取り組んでいましたが、要約することの目的が曖昧であったため、言語活動がいつも紹介になってしまっていたことに気が付きました。吉川先生の話を聞いて、書評型もあることを知り、子ども達が本文の叙述を根拠に自分の考えをもてるように、今後に生かしていきたいと思います。

・単元を構成するにあたって、どのような力を身に付けたいかということを明確にしたうえで、単元計画や授業を組み立てていくことの大切さについて改めて考えることができました。実践発表で年間を見通しての授業計画の話もされていたので、1年の姿を見通した指導を心掛けていきます。

9月13日(金)ⅢC1223(高)看護科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 実践的・体験的な学習活動における指導と評価の一体化

愛媛大学医学部附属病院 助教 内藤 知佐子

演習・協議 実践的・体験的な学習活動における妥当性・信頼性の高い評価方法の工夫

〔受講者の感想〕

- 評価について日々悩むことが多い中で、評価の方法で改善の余地があることに気づくことができました。また、人間性を育むことの大切さについて改めて考える機会となりました。

- 妥当性・信頼性の高い目標と学習評価を設定し、生徒や保護者と共有することで、生徒の成長を促していきたいです。

- これからの授業に活かしていける内容ばかりでした。まずは評価におけるルーブリックを見直すところから始めていきたいと思います。

9月11日(水) ⅢF1303 (小)タブレット端末基礎講座ー授業における教員のタブレット端末活用ー

〔研修の概要〕

講義・演習 タブレット端末の基本操作と効果的な活用

・文字入力、カメラ・マイク機能 等

演 習 一斉学習の場面におけるアプリケーションの活用

・授業支援 等

演 習 タブレット端末を活用した授業展開

・タブレット端末を活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

- 教員自身が知っておくことで、この場面でこのようにタブレット端末を使いたいという計画が立てやすくなります。今日は、いろいろなアプリの紹介があって早く授業で使ってみたいと思いました。 とてもわかりやすかったです。具体的で、授業に直結していることを教えてくださったので、明日からすぐに使えそうです。タブレット端末を使うことが億劫になっていましたが使いたいなと思えるようになりました。

- タブレット端末を使うことを目的としてしまうことがありますが、何をするために使うのか、何がしたいからタブレット端末を活用するのかなど考えていきたいと改めて感じました。その考えるプロセスは、教員も子どもも大切にしていなかければならないことだと思います。

- ICTを使うことが目的ではなく、活用することで子どもの学習に役立てることが目的です。今は導入の場面で使い、そこでストップしていることが多いので、ICTを使うことで、子どもの思考がさらに深まるようにする方法について、これから考えていきたいと感じました。

9月11日(水)ⅢC1224(高)福祉科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「介護過程」における実践的な能力と態度の育成

大阪人間科学大学 教授 武田 卓也

演習・協議 「介護過程」の授業の充実に向けた実践的・体験的な学習活動の工夫

〔受講者の感想〕

- 今後、介護過程の中に「LIFE」を取り入れる方法や、ICTの活用の方法を勉強していきたいと思いました。

- 本日の研修内容を実践するときには、介護過程についての理解を深め、生徒の思考力や、気づきにつながる声掛けができるように意識したいと思いました。

- 今回の研修を活かして、生徒に実践的な能力が身につくように教えていきたいと思いました。

ⅢC1103(小)算数科授業実践講座 9月3日(火)

【講義】一人一人の児童の数学的な見方・考え方を育む授業

神戸大学大学院 教授 岡部 泰幸

【演習】系統性を踏まえたつまずきの解消をめざす授業づくり-図形の構成要素に着目して-

<受講者の感想>

・授業を組み立てる中で、その一時間の目標やねらいを教員が理解できていれば、こちらが意図していない意見を子ども達が発表した時にも共通点を見付けたり、比べたりする声掛けができると思いました。それができたら、教員も子ども達も授業が楽しめるし、一本筋の通った授業ができると思いました。

・研修を受ける前までは、教科書に載っている図が問題の横にあるか、下にあるかなど、その意味を考えたことがありませんでした。教材研究をしっかりと行い、教科書の出題の仕方の意味や意図を正しく理解して授業づくりに取り組んでいきたいです。

・今日の研修で統合的・発展的に考察するという言葉が何度も出てきました。これらが算数科の授業づくりのポイントになると思います。これからは、数学的な見方・考え方を働かせ、統合・発展を意識した授業づくりについて学び続け、それを実践につなげたいと感じました。

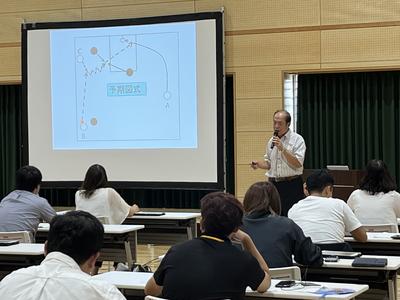

9月4日(水)ⅢC1113(小中)体育科・保健体育科授業実践講座【b日程】

【講義】豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成する授業づくり

-課題を見付け、その解決に向けた学習過程-

兵庫教育大学大学院 教授 筒井 茂喜

【発表】発達の段階を踏まえ、系統性を意識した「ボール運動系」領域の授業実践

丹波市立青垣中学校 主幹教諭 大槻 武志

【実習・協議】

児童生徒が、自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するための授業づくり

<受講者の感想>

・今回の研修での学びは「戦術的気付きを促す学習」です。子ども達にどのように気付かせる課題ゲームを設定するか、どのように意図的な場面を設定するかということを2学期の体育科の授業でしっかりと考えていきたいです。

・これまでの自分の指導を振り返ると戦術と作戦を混同していた部分があったのだと気付きました。今日の研修で整理することができたので、子ども達にどうすれば戦術的気付きを与えることができるのか、促すことができるのかを考えていきたいと思います。

・体育科の授業づくりにおいて、運動の系統性を意識して取り組んできました。今日の研修で、子ども達が思考する場面の大切さを強く感じたので、単元計画の段階での思考場面の設定に加えて、子ども達が気が付いたり、実感したりできるような体育科の授業づくりをめざしていきたいと思います。

8月29日(木)ⅢC1205(高)理科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 科学的に探究するために必要な資質・能力の育成

京都教育大学 名誉教授 村上 忠幸

演習・協議 探究の過程を踏まえた授業づくり

・観察、実験を中心とした授業プランの作成

〔受講者の感想〕

- メタ認知に関する演習では、これまでの自分を振り返って言語化したり、他の人からの質問を受けたりする中で、気づいていなかった自分に気づくことができました。

- 自分がこれまで探究活動として行ってきたことが、本当の探究活動であったかを振り返る機会となりました。探究活動の本質を捉えて今後の実践に活かしていきたいと思いました。

- 限られた時間の中でも生徒の思考力を向上させ、深い学びにつなげることができる授業づくりを考えたいと思いました。

8月29日(木) ⅢF1310 先端技術体験講座

〔研修の概要〕

講 義 授業における先端技術の活用

演 習 先端技術の実機体験

・3Dプリンタ

・ドローン

・VRゴーグル

・生成AI

演習・協議 授業等における先端技術の活用

〔受講者の感想〕

・既存の環境でのSTEAM教育には取り組んだことがありましたが、先端技術を組み合わせることで児童の興味関心や意欲の向上だけではなく、実社会とのつながり等も意識させることができると考えました。そうすることで、主体的な学びにもつなげることができ、新たな時代に求められる力を育むこともできると思いました。

・先端技術に触れる機会がほとんどなかったため、今日は新鮮な気持ちで参加することができました。生成AIであればインターネットの環境さえあれば活用できるため使っていきたいと思いました。その他の体験は機器が必要になるため、導入には少し時間がかかりそうであるが、いずれ導入され活用場面も増えてくることから、体験して慣れておくことが大切だと感じました。

・4つとも耳にしたことはありましたが自分で操作するのは初めてだったので、貴重な経験になりました。現在学校に導入されているICTも活用しきれていないことがあるので、こうして最先端の技術に触れる機会は大切だと思います。時代の移り変わりを実感する機会にもなりました。

8月27日(火) ⅢF1314 先端技術活用講座ーSTEAM教育の推進(生成AI)ー

〔研修の概要〕

講 義 授業における先端技術の活用

演 習 生成AIの活用

・各種対話型生成AIの違い

・校務や授業での活用

演習・協議 STEAM教育における先端技術の活用

〔受講者の感想〕

- この研修を受けるにあたり、事前にとりあえずやってみよう精神で生成AIを活用してみて、何となくわかったこともあり、「楽しい」という気持ちを持つようになりました。今回の研修を受けて、さらに多くの活用方法を知り驚くと同時に、「どのような場面で活用できるだろう」と考えながら受講することができました。今は使い始めたばかりなので、なんでもかんでも生成AIを活用できないかと検討しているところがありますが、それを繰り返しながら有効な活用方法を考えていきたいです。

- 生成AIを文書作成ソフトや表計算ソフトなどと同じく1つのツールとして捉え、必要に応じて日々の業務や授業に組み込み効率化を図ることによって削減できた時間を、授業内容等を創造する時間や、生徒との対話との対話する時間に活用していくことができると良いなと感じました。

8月27日(火) ⅢF1313 先端技術活用講座-STEAM教育の推進(VRゴーグル)-

〔研修の概要〕

講 義 授業における先端技術の活用

演 習 VRゴーグルの活用

・VRゴーグルの操作方法

・仮想空間の作成

演習・協議 STEAM教育における先端技術の活用

〔受講者の感想〕

・初めて知ったこと体験したことがあり、すぐに実践できることがあれば取り入れていきたいと思いました。

・実習の電気工事の現場で360°をカメラを使って見学、行くことが難しい施設(変電所や発電所)の見学などの利用が可能だと考えました。

・理科の実験器具の使い方、防災学習、空間図形の学習などで活用ができそうだと考えました。

8月22日(木) ⅢG1413発達障害のある子どもの就労支援講座-自立と社会参加に向けた指導・支援-

〔研修の概要〕

講 義 発達障害のある子どもの自立と社会参加に向けた指導・支援

・発達障害のある子どもの就労に関する現状と課題

・発達障害のある子どもの自立と社会参加に向けた指導・支援

演習・協議 社会的・職業的自立に向けた学校段階での取組の充実に向けて

-就労に際して求められる能力と、自立活動の内容の接点から考える-

講 師 国立特別支援教育総合研究所発達障害教育推進センター

主任研究員 榎本 容子

〔受講者の感想〕

・発達障害のある子どもにとって、合理的配慮があれば働く上で大いに助けとなり役立つということがわかりました。

・体験的な活動を大切にし、様々な人とのやりとりを通じて自己理解を深めるということを、今後の学校生活に生かしていきたいです。

・就労に向けた道筋が学べ、保護者理解の重要性を実感しました。

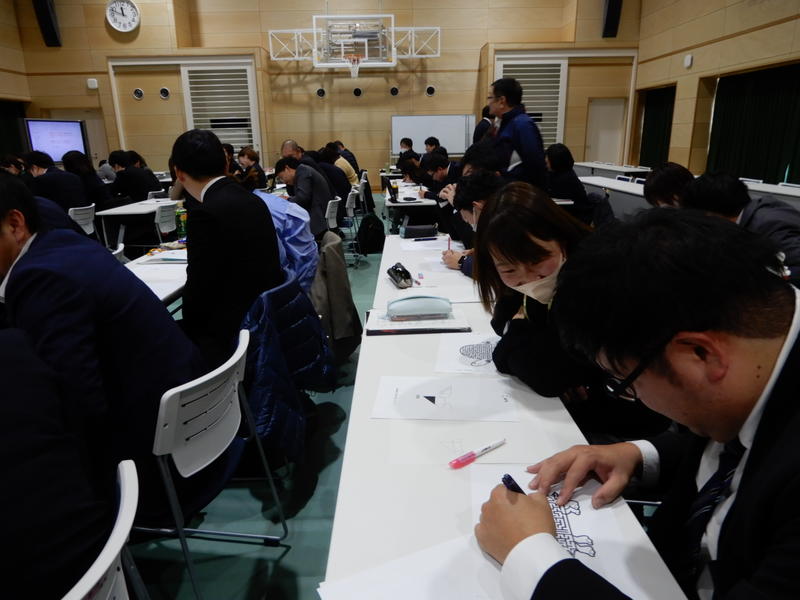

8月23日(金) ⅢD1502いじめ問題への対応講座B

8月23日(金) ⅢD1502 いじめ問題への対応講座Bを実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:発達障害の可能性のある児童生徒のいじめ問題の理解と対応

・いじめ問題の現状への理解

・学齢期におけるいじめと発達障害の可能性のある児童生徒の関わり

兵庫教育大学大学院 教授 井澤 信三

講義・演習:いじめ未然防止のための児童生徒の関係づくり

・互いに認め支え合う集団づくりに生かせる「いじめ未然防止プログラム」の体験

〔受講者の感想〕

○ 学級に発達障害の可能性のある児童が複数在籍しており、周りの児童との関わり方が難しいと感じていました。2次障害を防ぎ、多様性を認め合えるクラスの雰囲気が大切と学び、2学期からどの子も認めてもらえていると感じられる居場所にしていきたいと思いました。また、トラブルが起きた際には、井澤先生の講義にあったように、ノートに書きながら振り返りをして、お互いの児童の学びとしていきたいと思いました。

○ 午後の講義では実際に「いじめ未然防止プログラム」の「私って、どんな人?」を体験することで、自分自身の自己有用感が高まったことを実感できました。また、他者の良いところを探すきっかけになると思ったので、児童にあった形で実践したいと思いました。

8月9日(金)ⅢC1209(高)芸術科(美術)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 生徒一人一人の創造的に表現する力を育成する美術教育について

-ICTを活用した授業場面における表現方法の工夫-

大阪教育大学 准教授 渡邉 美香

発 表 授業におけるICT活用の実践事例について

演習・協議 生徒が創造的に表現するためのICTの特性を生かした指導方法

〔受講者の感想〕

- ICTの力を借りながら生徒の創造力・想像力を育んでいきたいです。

- 生徒が美術の授業以外のことにもICTというツールを活用できるように指導していきたいと思います。

- タブレットを使うことが目的とならないよう、授業のねらいと学習の目的を中心に据えた授業づくりを心掛けていきたいと思います。

8月16日(金) ⅢG1410ユニバーサルデザインの視点を生かした集団づくり講座 a

〔研修の概要〕

講 義 ユニバーサルデザインの視点を生かした集団づくり

・一人一人の児童生徒が安心して学ぶことができる場づくり

・障害のある児童生徒の理解と適切な指導・支援

演習・協議 特別な支援を必要とする児童生徒への配慮

・個に応じた指導と集団への指導

講 師 桃山学院教育大学 教授 松久 眞実

〔受講者の感想〕

・特別支援教育のアプローチを、ハード面、ソフト面で整理されて教わり、とても分かりやすかったです。

・集団の支援を底上げして個別の支援の負担を軽減させる考え方を知ることができて良かったです。

・落ち着かない子たちの背景にある課題を知識として得ると同時に、先生の経験談が非常に参考になりました。

8月9日(金) ⅢC1217(高)農業科・水産科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 農業の技術革新と高度化に対応した学習の充実

県立農林水産技術総合センター 専門技術員 九村 俊幸

演習・協議 農業教育に求められる実技指導力の向上

株式会社エアーアシストジャパン 代表取締役 椿 祐樹

実技指導に関する知識・技術の習得

県立農業大学校 農業教育専門員 三木 直樹

〔受講者の感想〕

・ドローンや営農支援ツールの活用法など、スマート農業に関する最先端の知

識を得ることができました。教員が最新技術を学ぶことで、常に生徒に最新

の技術や知識を伝えていきたいです。

・農業を教える上で、ICTなど先進的な技術を学び活用していくとともに、農

作物の特性や環境に関する理解を深めることが、それらの先進技術を活かし

ていく上で重要だと感じました。

・実習を通して、今まで知らなかったことや生徒に伝えられていなかったこと

がたくさんあると気づきました。今後も時代に応じた農業を学んでいきたい

です。

8月9日(金) ⅢC1212 (中高)家庭科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 家庭科における個別最適な学びや協働的な学びを実現するためのICTの活用

発 表 家庭科の学習場面に応じた効果的なICTの活用

演習・協議 1人1台端末を用いた家庭科の授業実践

〔受講者の感想〕

- 様々なICT活用の実践例やアイディアを聞くことができ、大変有意義な研修となりました。特に実習の場面における効果的な活用方法について考えていきたいと思います。

- 個別最適な学びや協働的な学びの実践にあたり、ICTを効果的に活用する授業実践をめざして自分自身をアップデートしていきたいと思います。

- CanvaやPadletなど、今回の講義で学んだことを授業で活かすとともに、仕事の効率化にもつなげていきたいです。

8月9日(金) ⅢD1506 自他の命を大切にする心を育む教育講座

8月9日(金) ⅢD1506 自他の命を大切にする心を育む教育講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:児童生徒の命を守るための予防教育

講義・演習:児童生徒の命を守るための危機介入

関西外国語大学 教授 新井 肇

講義:「自殺予防に生かせる教育プログラム」の活用

〔受講者の感想〕

- 子どもの命を守ること、これは個人で取り組むべき課題ではなく、学校が組織として対応すべき課題であると感じました。教師も子どもも健康に過ごせる環境をつくるために、まずは大人が意識を変えていく必要があると思います。自分が職場に戻って啓発したり実践したりしたい内容が詰まった研修でした。絆と気づきが自殺予防の鍵、これをキーワードに頑張ります。

- 「病は市に出せ」という言葉を意識していきたいと思いました。困ってからではなくて、困らないように相談、何でも言える環境づくり等を意識して頑張りたいです。また、子どもにとって信頼できる大人の一人になれるよう心がけていきたいと思いました。困る前に、大きなことになる前になんとかできる子どもの育成や、環境づくりにチームで取り組む必要があると改めて思いました。

- 自殺予防教育の構造を理解することができました。生徒指導に関して、困難課題対応的生徒指導に意識が向きがちでしたが、特定の課題が生じる前に、生徒に働きかけを行うことが重要であると認識できました。これまでは、自殺予防に関する授業は年に数回の特別なものでしたが、今後は自殺予防教育の構造を意識した取り組みに努めたいと思います。

8月6日(火) ⅢF1308 Office365実践講座a

〔研修の概要〕

講義・演習 Office365の各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるOffice365の授業での活用

西脇市立黒田庄中学校

山本 友之 先生

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

・アプリケーション連携

〔受講者の感想〕

- 学校に帰ってすぐに使いたいと思う内容ばかりでした。子どもの実態を見ながら、どの教材の、どの単元でアプリケーションを利用するか夏休みを使って、研究したいと思いました。子どもたちがの学びがアナログ的なものだけにならないように、これからも進んで研修を受けていきたいと思います。

- 本研修で学んだことを2学期から授業に取り入れたいと考え、受講しました。本日実際に生徒目線で使う体験をさせていただいたので、夏休み中に指導者側の知識やスキルを習得したいと思います。

- まだまだ、ICTを使いこなせず、昔のアナログ的な授業を行っています。まずは、単線的な学習から始めて、少しでもいいので複線的な学習に近づくように意識していきたいと思います。演習の中で、指導計画を作成し、実際にアプリケーション使った教材を作ることができたので、前向きな気持ちで今後も取り組める気がします。

7月24日(水)ⅢG1408特別支援教育の視点を取り入れた音楽指導講座-豊かな音楽活動を実現する授業づくり―

〔研修の概要〕

講 義 特別支援教育の視点を取り入れた音楽指導

・全ての子どもが参加できる音楽活動

演 習 音楽ワークショップ

演習・協議 特別支援教育の視点を取り入れた授業づくり

・全ての子どもが参加できる音楽の授業づくり

講 師 ヴァイオリニスト

生涯学習開発財団認定 認定ワークショップデザイナー 南條 由起

〔受講者の感想〕

・児童生徒や教員の全ての人が参加できる活動という視点で、使用する楽器や音階の選び方等、参考になった。参加者ファーストで自分自身も楽しみながら授業を実践していきたい。

・誰もがうまくいかなくても失敗と捉えないエラーフリーという考え方を常に授業づくりの根底において、授業を組み立てていきたい。

・正しいリズムやメロディーを奏でることだけが大切なのではなく、誰もが楽しく活動できることが大切であると気づかされた。音楽指導は難しいと思ったが、自分にもできそうなことが見つかり、実践したい。

7月30日(火) ⅢC1225 (高)生徒の探究的な学びを実現する授業づくり講座

〔研修の概要〕

講 義 新しい時代に求められる資質・能力を育むための探究的な学習

-問いづくりを中心に-

大阪大学 教授 佐藤 浩章

演習・協議 探究的な学習をデザインする

-質の高い探究的な学習活動にするために-

〔受講者の感想〕

- 佐藤先生から「まず教師が探究者であれ」というお言葉があり、非常に感銘を受けました。

- 今勤務している学校が、これまでの成果からより良い価値を創造していく段階に来ていると感じました。取組内容の精選・ブラッシュアップを行う必要性に気づくことができました。

- それぞれに個性がある生徒に教師として適切に関わる方法を学校全体で模索しながら、生徒が「できた」「分かった」という達成感を味わえる取組を続けていきたいです。

8月2日(金) ⅢC1221 (高)商業科教育講座A

〔研修の概要〕

講義・演習 マーケティング分野・マネジメント分野における指導の充実

実 習 ビジネス情報分野における指導の充実

・プログラミングを活用した実践的・体験的な学習活動

講義・演習 会計分野における指導の充実

〔受講者の感想〕

- 体験的な学習活動の大切さを確認することができました。日々の授業でも取り入れていきたいと思いました。

- 生徒に興味を持ってもらえる教材づくりに、他校の先生方と情報交換をしながら取り組めたことがとても良い学びとなりました。

- 生徒の思考力を高める授業ツールや授業計画についてさらに学びたいと感じました。単純な授業ではなく、仕掛けのある実践例についても学び、今後の授業に取り入れたいと感じました。

7月31日(水) ⅢC1211 (中高)家庭科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力の育成に向けて

-持続可能な社会の構築につながる課題解決学習を通して-

茨城大学 教授 石島 恵美子

演習・協議 家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだし解決する力を育む授業づくり

〔受講者の感想〕

- 本日の講義を受け、食品のフードロスについて生徒自身の生活と結びつけ、生きた学びとなるように内容を深めていきたいと思います。

- 他校における実習や地域との連携についての工夫等を聞くことができました。自校の取組のブラッシュアップにつなげたいと思います。

- SWOT分析を行ったことで本校の強みを再確認し、それを踏まえた授業展開を考えることができました。

7月30日(火) ⅢD1501 いじめ問題への対応講座A

(研修の概要)

講義・演習 学級集団を意識したいじめ問題の理解と対応

・いじめ問題の現状への理解

・心理学から考えるいじめのない学級づくりの視点

兵庫教育大学大学院 教授 秋光 恵子

講義・演習 いじめ未然防止のための児童生徒の関係づくり

・学級づくりを意識した「いじめ未然防止プログラム」の体験と活用

(受講者の感想)

・教員からの個別の何気ない声かけは、その姿を見ている生徒たちから回り回って学級の雰囲気づくりに関わっていることが証明され、改めてその大切さを実感しました。クラス全体への指導は非常に難しいですが、言葉かけの内容も含めて今後も大切にしていきたいと思いました。

・本研修で体験した学級アセスメントのためのアンケートツールで、データを取り、分析して強みや弱みを理解した上で、実践する大切さを学ぶことができました。ただアンケートツールを使えば良いというわけではなく、その結果から学年団、または学校全体を巻き込んで協議していける体制を整えていければと思いました。

・「いじめ未然防止プログラム」の授業プランを実際に行うことにより、改善する点も見えてくるため、実践することが大事であると感じました。班別協議において自分のクラスで想定した授業展開を考える中で、自分では思いつかない工夫や展開を知ることができたため、学校での実践に生かしたいと考えました。

7月30日(火)ⅢC1210 (高)芸術科(書道)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 書道の創造的な活動における指導と評価の一体化

神戸松蔭女子学院大学 教授 小出水 博

演習・協議 妥当性・信頼性の高い学習評価のための工夫

-創造的な活動における適切な評価をめざして-

〔受講者の感想〕

- 生徒が感じたことを効果的にアウトプットさせる技法を引き続き考えていきたいと思います。

- 本日学んだ、生徒に愛着をもって使ってもらえるような作品の制作を授業に取り入れたいと思います。

- 臨書の評価方法について、多くのことを学ぶことができました。学んだ評価方法を今後に生かしていきたいと思います。

7月26日(金)ⅢC1208 (高)芸術科(音楽)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と関わる力を育成する音楽の指導方法

元大阪音楽大学 教授 園田 葉子

演習・協議 主体的・協働的に音楽の幅広い活動に取り組む態度を養う音楽科授業づくりの工夫

〔受講者の感想〕

- 視覚支援などの教材作りは時間がかかり大変ですが、可能な限り児童生徒にわかりやすく伝えるために、努力したいと思います。

- 生徒児童が興味や関心をもって音楽に取り組めるよう、自分自身も色々な音楽を楽しんで共有していきたいと思います。

- リズム学習において音符の種類や長さを楽しく学ぶ方法について、受講された先生方のアイディアをいただく良い機会になりました。日頃の授業に活かしていきたいと思います。

7月24日(水)ⅢB1203 学校組織活性化における教員の在り方講座

〔研修の概要〕

講 義 諸課題を主体的に受け止めて解決を図るミドルリーダーをめざして

-ミドルリーダーとしての実践力・応用力を高めるために-

愛媛大学大学院 教授 露口 健司

演習・協議 学校組織を活性化するミドルリーダーの具体的な取組

〔受講者の感想〕

- 自分自身は仕事を「抱え込む」傾向があったため、周囲を「巻き込む」ことの重要性を学びました。

- 明日から学校で生かせる実践的な研修内容でした。また、リーダーとしての心構えなどを考えることができました。

- それぞれの学校で中堅として仕事をされている方と情報共有でき、有意義な機会となりました。

7月17日(水)ⅢA1101 学校における危機管理講座

講義:学校における危機管理と危機対応 -学校事故等の事例から-

尼崎駅前法律事務所 弁護士 曽我 智史 氏

演習:学校内外における事故等への対応

・自校の危機の予測

・教職員による学校安全のための適切な対応

・児童生徒が事故や被害にあわないために

〔受講者の感想〕

・裁判の事例やグループ協議での具体例を踏まえて自分の指導上の危機管理及び対応について、生徒個別の実態把握の重要性と記録することの大切さ痛感しました。部活動の指導では、他学部との連携も重要となるため、改めてこれからの指導について考えることができました。

・どのような場合においても、危機を想定して共有し、シミュレーションを行って、いざという場面に備えておくことが大切だと思いました。また、振り返りを行い、より実情に即した対応ができるよう見直しが必要だと思いました。危機を予測して児童生徒に対する具体的な手立てを考えていきたいです。

・自分自身が実践していくだけでなく、組織として動くことができるよう体制をつくることや職員の危機意識を高められるよう発信していこうと思いました。安全配慮義務を怠らないことは、私たちを法的に守ってくれることはもちろん、生徒全員が安心して暮らす上でも大切なことだと思うのですぐにでも実践していきたいです。

7月17日(水)ⅢC1113(小中)体育科・保健体育科授業実践講座【a日程】

【講義】豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成する授業づくり

-課題を見付け、その解決に向けた学習過程-

兵庫教育大学大学院 教授 筒井 茂喜

【発表】発達の段階を踏まえ、系統性を意識した「ボール運動系」領域の授業実践

丹波市立青垣中学校 主幹教諭 大槻 武志

【実習・協議】

児童生徒が、自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するための授業づくり

<受講者の感想>

・ゴール型のゲームでは、戦術をどのように教えるかが重要だと感じました。自分自身、戦術と作戦を混同していた部分があったので、本日の研修で整理することができました。ボール運動領域における戦術的知識を踏まえて子ども達にどうすれば戦術的気付きを与えることができるのか、促すことができるのかを考えて今後の実践につなげたいです。

・体育科の授業づくりにおいて、子ども達が思考する場面は大切にしてきたつもりでしたが、今日の講義からボール運動領域における戦術的な気付きによる作戦の大切さをより明確に理解することができました。単元計画の段階での思考場面の設定に加えて、授業において子ども達に思考する習慣を身に付けさせていくことが大切だと実技を通して実感することができました。

・今回の研修で学んだ「戦術的気付きを促す学習」をどのように評価につなげることができるのか、今日の学びを生かして、今後しっかりと考えていきたいです。

7月12日(金)ⅢB1201 (高)教育経営講座A(第2回)

(研修の概要)

講 義 コンプライアンスを意識した学校経営

演習・協議 教育法規から学ぶ危機管理①

講 義 法規に基づく危機対応

ひめじ城下町法律事務所 弁護士 竹内 彰

演習・協議 教育法規から学ぶ危機管理②

(受講者の感想)

- コンプライアンスを遵守することが、教育活動の円滑な実施につながると学ぶことができました。

- 法的義務を踏まえた上で、生徒や保護者に寄り添った対応をしていくことが大切だと 思います。

- 学校経営においてコンプライアンスを意識することが、「信頼される学校づくり」や「学校のウェルビーイングの実現」に繋がると納得できました。今後、勤務校で実践していこうと思います。

7月12日(金)ⅢC1201 (高)国語科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「読むこと」の授業を問い直す

-いま求められている「読むこと」の授業とは-

講 師 岡山大学 教授 宮本 浩治

演習・協議 生徒が主体的に古典を読み深めるための授業づくり

・言語活動の充実

〔受講者の感想〕

- 古文の授業は現代語訳を中心に据えてしまいがちなので、今日の研修で学んだことを活かして、言語活動を取り入れた楽しい授業へ改善していきたいです。

- 教員が説明する時間が長くなり、生徒が主体的に読む時間が不足していた気がします。問いを工夫して生徒に委ねる時間を設けたいと思いました。

- 授業を作る際に、前提となる知識・技能はどのようなものか、何を学ばせたいのか、時間的に無理がないか等の話し合いを通して、授業づくりの観点の視野がひらけました。

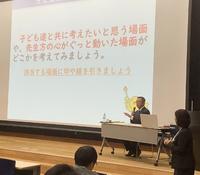

7月10日(水)ⅢC1114 (小中)「特別の教科 道徳」授業実践講座

(研修の概要)

講 義

考える楽しさを創る「特別の教科 道徳」の授業をめざして

―対話的な学びを通して児童生徒が感銘を受けるとは―

兵庫教育大学大学院 谷田 増幸 教授

発表・協議

考える楽しさを創る「特別の教科 道徳」の授業実践

加古川市立野口小学校 大門 裕 教諭

演習

「特別の教科 道徳」における授業改善につながる評価の在り方

(受講者の感想)

・講義では具体的に小・中学校の教材を用いて授業の組み立て方を学ぶことができた。特に、中心発問を設定するにあたり、どのように教材分析に向き合えばよいかについて学ぶことができた。子どもたちと共に考え、対話し、学べる学習集団を創っていきたい。また、互いの声を聞き合えるような学級づくりも大切にしたい。

・道徳授業で心がけていることは「中心発問でしっかり話し合いをさせること」「ねらいに迫る補助発問を効果的に入れていくこと」だ。今後は、深まりのある授業をめざして、さらに問い返しや補助発問を吟味し、子どもたちと楽しく道徳授業ができるようにしたい。また、評価の在り方についても、子どものワークシートだけでなく、授業中の姿や発言等から多面的に子どものよさや学習状況を把握していきたい。

・講義を経て、教材との対話・自分との対話・子どもとの対話・子ども同士の対話等様々な対話の仕方があることを学んだ。また、個人内評価については、価値の押し付けや一面的な見取りに陥ることなく、根拠を基に、認め励ます姿勢を大切にしていきたい。今日の学びを実践していきたい。

7月17日(水) ⅢF1306 Google Workspace実践講座a

7月17日(水) ⅢF1306 Google Workspace実践講座a

(研修の概要)

講義・演習 Google Workspaceの各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるGoogle Workspaceの授業での活用

たつの市立龍野東中学校

教頭 杉山 誠人先生

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

・アプリケーション連携

(受講者の感想)

・知らないことがたくさんありました。新しくなったFigJam使うのが楽しみです。2学期でどう使ったらいいのか考えることもできてよかったです。様々な学校種の方と過ごせて刺激になりました。

・クラウドサービスを利用することで、生徒一人一人の意見を吸い上げることができるだけでなく、意見をクラス全員に情報を共有するができる。生徒が様々な意見に触れうことで、多角的な考えや視野に立って物事を判断することにつながると感じました。

7月16日(火)ⅢE1103 震災に学ぶ防災教育講座

(研修の概要)

講義・演習 地域の災害特性等を踏まえた防災教育

・ハザードマップから災害特性等を理解する

・児童生徒が身に付ける知識や技能について考える

演習 学校組織の実践力を高める避難訓練

-地域、専門機関等との連携を通して-

佐用町立南光小学校 教諭 䕃山 康彦

演習 児童生徒が災害から自らの生命を守るため主体的に判断して実践する力の育成

・副読本等の効果的な活用

三田市立つつじが丘小学校 教諭 杉森 美香

(受講者の感想)

・今日の研修でクロスロードを初めて体験しました。正解のない問題に「イエス」か「ノー」か答え、理由を説明することにより、主体的に考え、表現する力を養えるとともに、他者の意見を聴き自分の考えを振り返ったり、深めたりするきっかけになると感じたので、是非、学校に持ち帰って共有したいです。

・避難訓練をしたとしても、これまでは一時避難までの訓練だったので、その後の対応についても全職員で対応のシミュレーションが必要であると強く感じました。防災マニュアルの周知が進まずに困っていましたが、役割ごとの個別のマニュアル作りが大変参考になりました。

・防災学習はしているが各々の実践になってしまっているので、学校全体として系統立てて学習できるように年間指導計画を立てたいと思いました。また、教科学習と関連付けて防災学習をするという視点も、今までになかった視点なので学校全体で共有したいと思いました。

7月11日(木)ⅢC1214 (高)情報科教育講座B

(研修の概要)

演 習 情報デザイン

・情報をデザインすることの意味

・デザインの一連の流れ(プロトタイプの作成)

演 習 情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティ

・実機を使ったネットワーク構築

・パケット通信の流れ

・通信の暗号化(暗号化の仕組み、無線LANの暗号化技術)

(受講者の感想)

・IPアドレスやデフォルトゲートウェイなど、言葉は知っていても、どの用語がどの部分までネットワーク構成にかかわってるかが曖昧だったが、学校のネットワークをイメージしながらパケットトレーサーを使うことで、段階的によく理解できました。

・今回の研修で学んだことを生かして、生徒の資質能力をより高める実習を行っていきたいです。

7月5日(金)ⅢF1312 先端技術活用講座 -STEAM教育の推進(ドローン)-

(研修の概要)

講 義 授業における先端技術の活用

演 習 ドローンの活用

・ドローンの操作方法

・ドローンプログラミング

演習・協議 STEAM教育における先端技術の活用

(受講者の感想)

・生徒も実際動くものにプログラミングすることで、興味をもつと感じました。ドローンに興味を持つことでプログラミングの基礎を学ぶことができると感じました。

・新しい技術は勝手に難しいと思い込んでいました。生徒が意欲的に学習するためには、自分自身も楽しいと思える教材を使って、授業改善を行っていきたいと思いました。

7月5日(金)ⅢF1311 先端技術活用講座 -STEAM教育の推進(3Dプリンタ)-

(研修の概要)

講 義 授業における先端技術の活用

演 習 3Dプリンタの活用

・3Dデータ編集ソフトの操作方法

・3DCADの操作方法

・3Dプリンタの操作方法

演習・協議 STEAM教育における先端技術の活用

(受講者の感想)

・立体の構図の作成や3Dプリンタを使用した立体物の作成をしてみると、上手くいかないことも何度かありました。そこから創意工夫を行い、改善策を考え、その中で楽しさを実感しました。トライ&エラーを繰り返し、より良くなるように考えることが学びにつながると思うので、今日の演習は今後の指導のための大きな学びとなりました。

・3Dプリンタを現在使用している課題研究の授業だけでなく、イメージを形にして伝えることや、サンプルを作成させることなどを他の授業でも行っていきたいです。

7月3日(水) ⅢF1307 Office365基礎講座

(研修の概要)

講義・演習 クラウドサービスの授業での活用

演 習 Office365の各アプリケーションの使い方

演 習 Office365を活用した学習場面づくり

・授業の中での効果的なアプリケーションの活用

(受講者の感想)

・これまでアナログに頼っていた部分を一部でもデジタル化することで、時間短縮につながるだけでなく生徒の協働学習の質も高くなることを実感しました。複線型の授業を意識して、生徒たちが学ぶことが楽しいと感じられる授業実践をしたいです。

・自分自身がこれまでにワークシートやノートを使って行ってきた授業実践の中に、クラウドサービスをうまく取り入れることができれば、学習が得意な生徒・苦手な生徒、両者にとって良い学びを提供できるのではないかと思いました。

・今の自分の授業を振り返ると教員側の作業が多くなっており、「生徒の活動をどれだけ取り入れられているか?」と反省する機会となりました。教科の特性もあるので、デジタルに特化してしまうのではなく、アナログという側面の必要性についてもあらためて考え、ハイブリッドな授業実現をめざしたいと思います。

6月27日(木)ⅢC1213 (高)情報科教育講座A

(研修の概要)

演 習 プログラムの考え方や読み解き方

・アルゴリズムの表現

・制御構造

・配列、関数、WebAPIを用いたプログラム

演 習 シミュレーションによる問題解決

・モデルを数式で表現し、プログラミングを行う

(受講者の感想)

・生徒に教える際の工夫や新しいアプリケーションなどを学ぶことができたので、今後の授業に生かしていきたいと思いました。

・研修で学んだプログラミングを実際にやってみて、自分自身がとても楽しく学ぶことができました。

6月19日(水) ⅢG1402 基礎的な障害理解と自立活動の指導充実講座

(研修の概要)

講 義 「障害特性の理解と個に応じた指導の工夫」

「個に応じた教育課程の編成と自立活動の指導」

演習・協議 「個に応じた指導の工夫」

・主体的・対話的で深い学びの実現と自立活動の充実

・自立活動の指導に関する教材・教具

(受講者の感想)

・具体的なシチュエーションや手立てを示していただき、クラスの児童を思い浮かべながら講義を受けることができました。明日からの支援に活かしたいと思うお話ばかりでした。中でも、「こうあるべき」という気持ちが怒りを生む原因になっているというお話を聞いて、まさに私のことだと反省しました。許容範囲を広げる努力をしてきたいと思います。

・特別の教育課程は、児童生徒が自分の力を可能な限り発揮していくために必要だと分りました。個別の指導計画をどのように作成しようかと不安に思う部分もありましたが、学習指導要領の例や流れ図を見せていただいたので、相互に関連づいているかチェックしながら作成しなければと思いました。

・それぞれの学校での取組で、視覚的な支援や事前にどのようなことができるかがとても参考になった。ぜひ真似して取り入れてみたい。

6月20日(木) ⅢF1305 Google Workspace基礎講座

6月20日(木) ⅢF1305 Google Workspace基礎講座

(研修の概要)

講義・演習 クラウドサービスの授業での活用

演 習 Google Workspaceの各アプリケーションの基本的な使い方

演 習 Google Workspaceを活用した学習場面づくり

・授業の中での効果的なアプリケーションの活用

(受講者の感想)

・アプリを知っているだけでは授業の改善につながらないので、より良い授業を作っていくためにもアプリを使うことにフォーカスするだけでなく、アプリを通じて、子どもにどのような力をつけさせたいのかを考えていきたい。

・クラウドサービスを一度使うと感覚で覚えているものですが、使い方を知らないと便利な機能を知らなかったりするので、今日学んだことを生かして授業などで実践したいと思います。

・今回、Google Workspace基礎講座で学び、たいへん勉強になった。班に同じ教科の方がいらしたので、話や使い方の場面でも共有できる部分が多く、スムーズに操作ができたと思う。ICTに関しては、まだまだ未熟と感じているので、機会があれば、実践講座にも参加したい。Classroomについては、さらに理解を深めたい。

6月13日(木)ⅢG1404 特別支援教育における効果的なICT活用講座A

(研修の概要)

講 義 「幼児児童生徒の自発的・主体的な学びを引き出す効果的なICT活用」

・特別支援教育における効果的なICT活用と環境整備の工夫

・学ぶ楽しさを実現する、ICTを活用したわかる授業づくり

演習・協議 「学ぶ楽しさを実感できる教員のICTの活用」

(受講者の感想)

・ICT機器の操作が苦手でしたが、できることをどう活用していくかを考えるだけでいいということが分りました。背伸びをせずに、今の自分にできることをしていき、少しずつ新しいことを取り入れていきたいと思います。

・最初はCMを作ってくださいと言われ困ったが、ICT機器が得意な方に教えていただきながら最後は面白いCMが作れたと思った。試行錯誤が生まれやすい環境をいかにつくっていくかが教員に求められる資質であることが理解できた。

・この研修で操作方法などのスキルを身につけたいと思って参加していました。しかし、小川教授の講義を受けて、ICTについての思い込みに気づきました。アプリが使えるかどうかではなく、目の前の子どもたちがどんなことにワクワクするのか、どんなことに困っているのかについてコミュニケーションを取ることが全ての中心なのだと分かりました。小川教授が言われた「ICTはカレーライスに添える福神漬け」という新たな認識を得ることができました。

6月13日(木)Ⅱ1301 県立学校情報担当者養成講座

(研修の概要)

講義 学校教育情報セキュリティ・システム担当者(情報担当者)の役割

演習 教育情報ネットワークの構成、校内LANの運用・管理とネットワーク障害への対応

・教育情報ネットワークの全体像と提供サービス

・コマンドプロンプトの活用(設定情報確認、ネットワークの疎通確認)

演習 コンピュータを校内ネットワークへ接続する方法

(受講者の感想)

・勤務校のネットワーク等の状況を改めて考え直すいい機会になりました。また、研修を通じて疑問に思っていたこと等理解することもできました。早速、明日から校務に生かしていきたいと思います。

・受講前は分からないことが多かったが、手順書を見ながら実践したことで設定方法などの概要が理解できました。実際の現場での運用状況についてはまだ理解できていないところもあるので、担当の先生の助けを借りながら実践していきたいと思いました。

・今日の研修を通して、情報担当として理解しなければいけないこと、把握しなければならないことがわかりました。それを一人でせずに、チームとして協力して取り組みたいと思いました。

6月10日(月)ⅢD1504 不登校への対応講座A

(研修の概要)

講義・演習 不登校児童生徒の内面の理解に生かせる視点

・多面的な視点による不登校児童生徒や保護者への支援

兵庫教育大学大学院 教授 遠藤 裕乃

講義・演習 不登校傾向にある児童生徒や保護者に寄り添った支援

・教育相談の視点を生かした不登校初期の児童生徒や保護者との関わり

・不登校の早期対応のための校内ケース会議の在り方

(受講者の感想)

・直線的因果律で問題を把握して解決しようとしていたことが多くありました。今回御指導いただいた「円環的因果律」による「原因は個人ではなく、関係性の問題」という遠藤教授のお言葉は大変示唆になりました。

・来週ケース会議を開くのでどのような視点で話をしようかと考えていましたが、遠藤教授の本日の話がとても参考になりました。現状維持することや、うまくいっていないことについてはやめるということも念頭において進めていこうと思います。

・ロールプレイはとても実践的で良かったです。質問責めに合う生徒の気持ちや保護者の気持ちが体感できました。原因の追究や対策ばかりに目が行きがちですが、本人や家族に寄り添い、受容する姿勢を忘れてはいけないと実感しました。

6月3日(月)ⅢB1201 教育経営講座A(第1回)

〔研修の概要〕

講 義 学校経営の魅力とは

県立姫路東高等学校 校長 栗林 秀忠

講義・演習 これからの時代に向けた学校づくり

・教育法規を踏まえた学校経営

〔受講者の感想〕

- 講義を通して管理職のやりがいや判断の在り方を学ぶことで、視野が広がりました。学校組織をより複眼的に見ることができるよう意識していきたいです。

- 魅力ある学校づくりについて、他の受講者と協議するなかで自分の考えがまとまりました。魅力ある学校をどのように実現するかを、さらに深く学びたいと思いました。

- 教育法規に関する演習を通じて、法的根拠をもって業務に取り組むことの重要性を再認識することができました。

1月24日(水) ⅢG2109c 特別支援教育の視点を生かした集団づくり講座

講 義

特別支援教育の視点を生かした学級経営

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

演習・協議

児童生徒の実態を把握し、学習や生活上の指導支援に活かす

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

講 義

一人ひとりが安心して学ぶことができる学級づくり

奈良学園大学 准教授 岡野 由美子

(受講者の感想)

・ 「子どもの行動には意図がある」、本当に共感しました。子どもをよく見て感じ

て、言葉がけをしていきたいと思います。

・ 心理的疑似体験を通して、子どもたちの視点について再認識できました。

・ 授業をUDの視点から考えることの必要性を改めて感じました。

・ アセスメントの際の視点をいくつも提示いただき、これから児童をもっと多面的

に見ることがで きると思います。

1月18日(木)ⅢF1304(高)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講義 授業におけるタブレット端末の活用について

演習 場面に応じたタブレット端末の活用について

・個別学習におけるカメラ・マイクの活用

・協働学習における資料・作品等の共同編集

演習 タブレット端末を活用した授業を展開するために

・タブレット端末を活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

・限られた時間の中で授業を進行していかねばならず、ペアワークやグループワークなどを取り入れることに躊躇することがありましたが、タブレット端末を活用し、授業を進めていくことで、生徒が主体的に学習に取り組める時間を確保できるのではないかと感じました。積極的に取り入れていきたいです。

・アプリケーションについて、理解はしていても実際に生徒に使わせることができていないものが、本研修で演習できました。自分の教科ではどんなことができるかを考えながら研修でき、また、共同作業を取り入れることで、生徒の協調性や主体性の育成にも繋がることがわかりました。

12月12日(火)ⅢE1103 人権教育講座

(研修の概要)

講 義 共生社会実現に向けて主体的に取り組む実践力を育成するために

-多様な価値観や今日的な人権課題の理解促進に向けて-

兵庫県教育委員会事務局 人権教育課

指導主事 内匠 友紀

講 義 SNSとの上手なつきあい方

-匿名の誹謗中傷 その現状と対策-

(株)情報文化総合研究所

代表取締役 佐藤 佳弘

演 習 学校や地域の実態に応じた人権課題の解決に向けて

・今日的な人権課題の解決に向けての取組

・指導方法の工夫・改善

(受講者の感想)

・人権課題を扱う教材がとてもたくさんあることを知りました。兵庫県教育委員会が出している教材はもちろん、絵本だったり、企業のホームページだったりと幅広い教材について知り、授業で扱うために教材研究を進めていきたいと思いました。また、午前中の講義の中で、情報モラル教育はすべての教育活動で行うようにという話があったので、今一度意識して勤務にあたりたいと思います。さらに学びたいことは、性の多様性についてです。演習グループで多様な意見を聞き、難しさと重要性を強く感じました。

・ネット社会を生きる子ども達に、今日教えていただいたような具体的な事例や法について正しく伝えていきたいです。法ではなく個々のモラルに委ねられていることも多いことを知り、私達ができることの一つとして、日々の生活の中で人権感覚を養っていきたいと感じました。

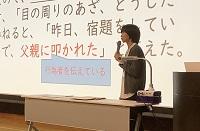

12月7日(木)ⅢC1106 (中)国語科授業実践講座

講 義

国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成に向けた「読むこと」の指導と評価

岡山大学 准教授 宮本 浩治

発 表

学習過程を明確にした授業実践

小野市立小野南中学校 教諭 友定 美紀

演 習

「説明的な文章」における授業の在り方

・目的や意図に応じ、複数の情報を整理しながら適切な情報を得て、それらを用いて内容を

まとめる学習過程の工夫

(受講者の感想)

・宮本先生の講義を受けて、語り直させることをより丁寧に行っていこうと思いました。評価の在り方については、授業の中で生徒と作り上げて良いという話が目から鱗だったので、今後、研修を重ねていきたいです。

・自分がいかに浅い授業を展開しているかがよく分かりました。生徒がこれからの社会を生きていくために必要なことは、「教科書を理解すること」ではなく、「教科書に書かれていることをいかに活用していくか」であることに改めて気付きました。登場人物の立場や心情を読み取ることから、文章全体を読み取っていくこと、また、場面の必要性などを考えさせることによって、対人関係や自分自身の意見を構成させていくことができることが分かりました。今後このような活動で生徒を育てたいと思います。

12月7日(木)ⅢC1111 (小中)音楽科授業実践講座

講 義

音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力の育成をめざして

-指導と評価の一体化に向けた音楽科の授業づくり-

大阪教育大学 准教授 兼平 佳枝

発 表

音楽的な見方・考え方を働かせる授業実践

高砂市立竜山中学校 主幹教諭 三﨑 靖子

演 習

知覚したことと感受したことを支えとして、表したい音楽について考えさせる指導の工夫

(受講者の感想)

・講義では、子どもの視点に立って、共通事項と指導事項を関連させながら、指導することの大切さと難しさを再認識することができました。授業では、指導事項を焦点化し、子どもたちの思考の幅を広げていくために、音楽的な見方・考え方を働かせる授業づくりをめざしたいです。

・授業では、本時の目標に迫る指導事項を意図的に散りばめることや、それを知覚・感受させる活動を大切にしたいと思った。あれもこれもと欲張らず、指導事項を焦点化し、子どもの気付きを大切に「できた、わかった」という場面を設定した授業計画を立てるようにしたいです。

12月6日(水)ⅢC1330 (高)情報科教育講座C

〔研修の概要〕

講 義

データサイエンスとは

−高等学校で求められるデータサイエンスとは−

演 習

データの収集・整理

・データの種類

・データの集計方法

演 習

データを活用した問題の発見・予測

・分析結果から読み解く問題の発見・予測

〔受講者の感想〕

・実際に演習を通じてやっていくと楽しみながら実践できそうだと感じました。本日学んだことをより生徒が主体的な学びにつながる形で授業をしていきたいと思います。

・生徒がイメージしやすい教材データを集める方法について考えることができました。

12月8日(金)ⅢF1308 Office365活用講座

演 習

Office365のアプリケーションの使い方

・音声入力・検索(画像検索)

・Whiteboard、Excel等による協働学習

演 習

Teamsの使い方

・資料の配布・回収

・Formsによる小テストの実施(解答の回収、集計)

演 習

Office365を活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

・Office365内のクラウドアプリを少しであるが使いこなせるようになりました。これまではWord、Excel、Power Point、Teamsは使っていましたが、Whitebord、Formsといった新しいソフトの使い方を学べました。Formsはアンケート調査に活用できるため指導の幅が広くなると感じました。研修を受講して習得した知識と技術を3学期の授業内(特に探究的な学習)において活用していきたいです。

・Whiteboardは保健の授業でのグループディスカッションで意見が出にくい場合には効果的であると感じました。意見のグルーピングなどもスムーズに行うことができることが理解できました。Teamsの課題機能も効果的に使えば、評価を示すこともできる上に、評価基準も提示して課題に取り組むことができて、教員・生徒ともに負担を減らすことができるようになると感じました。

・授業や校務分掌の様々な場面で利活用したいと思いました。実際に自分の手を動かすことで、本や動画では得られない学びがありました。

11月30日(木)ⅢF1308 Office365活用講座

演 習

Office365のアプリケーションの使い方

・音声入力・検索(画像検索)

・Whiteboard、Excel等による協働学習

演 習

Teamsの使い方

・資料の配布・回収

・Formsによる小テストの実施(解答の回収、集計)

演 習

Office365を活用した学習場面づくり

〔受講者の感想〕

・PowerPointを主に授業や行事で使用していました。今回、Teamsを用いることで、幅が広がり、今後活用の仕方などを模索していきたいと思いました。

・現在、職員朝礼の連絡・情報の共有、職員会議の議題、資料の共有においてTeamsを活用しています。これまで情報担当者等に依頼、質問することが多く、十分に活用できませんでした。今回の研修の中でチームの作成方法、課題の共有方法に触れ、今後、積極的に活用していこうと感じました。

・Google ClassroomやMicrosoft Teams、授業支援クラウドなど類似したコンテンツ部分も多いので、校務での活用だけでなく、授業での活用をもっと進めていきたいと感じました。

11月24日(金) ⅢG2109b 特別支援教育の視点を生かした集団づくり講座

講 義

特別支援教育の視点を生かした学級経営

桃山学院教育大学 教授 松久眞実

演習・協議

個に応じた指導と集団への指導の実践

講 義

発達と愛着に課題を抱える子どもたちへの支援の実際

桃山学院教育大学 教授 松久眞実

(受講者の感想)

・刺激を減らして静の時間を作りたいと思いました。

・全日制普通科に勤務していますが、特別支援教育の視点が大変有効であると感じ

ました。

・なぜ子供達が問題行動を起こすのかを少し理解することができました。

・視覚的支援と聴覚的支援で有効な方法をたくさん知ることができました。

11月24日(金)ⅢC1329 (高)情報科教育講座B

〔研修の概要〕

講義・演習

情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティ

・ネットワーク構築(メールサーバ)

・パケット通信の流れ(演習では「パケットトレーサー」を使用)

・通信の暗号化(暗号化の仕組み、無線LANの暗号化技術)

講義・演習

情報デザイン

・情報をデザインすることの意味

・デザインの一連の流れ(プロトタイプの作成)

〔受講者の感想〕

・今まで何となく、言葉を知っていたことが、本日の演習を通してより理解深めることができました。

・今までは漠然とパワーポイントを利用して情報デザインの実習を行っていました。Canvaを活用することで、簡単に情報デザインの流れをつかめることができ、情報デザインの授業時間を見直すことも可能だなと感じました。そうすることで、他の単元の充実にも繋がっていくと考えました。また、教科書の内容を盲信せず、最新の情報も得ながら、教材を使い、ねらいの本質に迫るようにしたいと思いました。

11月29日(水)ⅢC1108 (中)数学科授業実践講座

(研修の概要)

発 表

表、式、グラフを相互に関連付けて考察し表現した授業実践

洲本市立青雲中学校 主幹教諭 太田 博文

演 習

数学的に考える資質・能力を育むための指導法の工夫

ー数学的活動を通した主体的・対話的で深い学びー

(受講者の感想)

・太田先生の発表を拝見して、資料の提示の仕方が絶妙で大変勉強になりました。自分自身も子ども達が日常生活と絡めた課題を考えさせる時に、資料の提示量とそのタイミングに課題を感じていたので、今回の発表を参考に考えていきたいです。

・「数学で学んだことを日常生活でどう生かすか」の大切さを改めて感じました。生活場面をイメージさせる時間や生徒自身が考える時間を十分に確保して授業を展開していきたいと感じました。他の先生方の授業案を聞き、同じ題材でもこんなにも指導方法があるのかと驚きました。

11月28日(火)ⅢC1114 (小中)道徳科授業実践講座 (b)

(研修の概要)

講 義

対話を通して深い学びをめざす指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

発表

深い学びをめざす道徳科の授業実践

姫路市立山陽中学校 教諭 河野 雄司

演習

深い学びをめざす授業づくりと指導の改善につながる評価

(受講者の感想)

・谷田先生の講義を受けて、次回の道徳の授業が待ちきれなくなりました。子どもがどんな考えを持つのかについて可能な限り想像しておくことの大切さを感じました。道徳科の授業では、絶対的な深さがあるというよりも、より深い授業を目指すことを意識して、子どもと共に授業を楽しみたいです。

・道徳科の授業では受容と問い返しが大事であることが分かりました。受容の仕方も声かけや間の取り方を工夫するだけで、子どもたち同士の対話につながるチャンスを作れると感じました。

・演習では教材分析を行い、じっくり考えることができました。教材と向き合う楽しさも味わえたので、この気持ちを子どもたちにも感じてもらえるように日々取り組んでいきたいと思います。河野先生の実践を見て、子どもたちとの対話の中から、考えを導き引き出す姿勢を真似したいと感じました。

・道徳科の授業について、新たな学びを得るとともに、再確認ができ有意義でした。特に、範読の大切さを改めて感じました。中心発問も先生によって少しずつ違い、考えさせられました。発問次第で子どもたちの意見が変わってくる、つまり、ねらいに迫れるのかが左右されるので、中心発問はとても大切で何度も熟考する必要があると感じました。

11月22日(水)ⅢC1329 (高)情報科教育講座B

〔研修の概要〕

講義・演習

情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティ

・ネットワーク構築(メールサーバ)

・パケット通信の流れ(演習では「パケットトレーサー」を使用)

・通信の暗号化(暗号化の仕組み、無線LANの暗号化技術)

講義・演習

情報デザイン

・情報をデザインすることの意味

・デザインの一連の流れ(プロトタイプの作成)

〔受講者の感想〕

・情報通信ネットワークのところは教科書を活用したりスライドを見せて説明したりしているだけで、データの動き等については生徒自身にイメージしてもらうことも多くありました。今回学んだ教材を用いればパケットやデータの動きがとても分かりやすく、コンピュータがどのように通信しているのかが生徒にも伝わりやすいのではないかと思いました。実際に授業で操作するにはもうちょっと教員側の準備が必要だと感じているので、自身で触ってみたいと思いました。生徒の実態に合わせて利用する教材等も今後どんどん検討していきたいです。

・生徒の気持ちになり、取り組むことができました。アプリケーションの特性についても知りつつ、根本的な本質の理解を深めていきたいです。

11月15日(水)(高)農業科・水産科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 学習指導要領における目標や内容を理解する

講義・演習 農業生産工程管理(GAP)の実践事例から学ぶ

・農業生産過程におけるGAPの考え方

・次世代園芸施設導入事例での取組

演習・協議 農業生産工程管理の授業実践

・農業科教育に求められる農業生産工程管理に関する学習展開

〔受講者の感想〕

- 今回の研修を通してGAPをどのように実践するかというプロセスを学ぶことができました。また、実際に現場を見学させていただいて、GAPを実践するイメージを持つことができました。

- GAPの考え方は農業教育におけるPDCAサイクルと似ており、授業を展開する上でも、プロジェクト学習とのつながりを意識した指導が重要であると感じました。また、GAPを導入した農業経営を実践するためには、組織的な取組が必要だと思いました。

- GAPのチェック項目をもとに今後、取り組むことができる内容を精査し、校内の農業管理や農業教育にGAPを取り入れていく必要性を感じました。

11月16日(木)ⅢF1302 教員のためのICT活用講座

〔研修の概要〕

講義・演習 ICT機器(実物投影機・大型提示装置等)の特性について

・一斉学習における教員による教材の提示

演 習 学習効果を高めるためのICTの活用

・写真教材の作成

・アプリを活用した動画の作成

演 習 教育の情報化の推進について

・ICTを活用した授業の充実のための校内研修のあり方

〔受講者の感想〕

・ICT機器を活用することで、とても生徒たちの興味や関心を引き出すことができると思いました。今日実際に動画を作ってみて、時間はかかってしまいましたが、活用していくとだんだんと使いこなせるようになると実感できたので、今後もチャレンジしていきたいです。

・英語科なので、会話文をイメージするのにこういう動画があればいいのになと思っていました。実際に作ってみると案外簡単に作れて便利だったので使ってみようと思いました。

・本校は、タブレット端末の活用に関してはかなり進んでいると思いますが、タッチ式の電子黒板の活用やスクリーンなどの活用はあまりないので、実際に使ってみることで学びが多くありました。iMovieを活用した教材づくりでは、慣れないこともありましたが、教えていただいた技術を駆使して導入の教材を作ることができました。まだまだ時間がかかり、使いこなせているとは思えないので、繰り返し意識的に使ってみようと思いました。

11月16日(木)ⅢC1102(小)社会科授業実践講座・ⅢC1107(中)社会科授業実践講座

講義(小中)

社会的事象を多面的・多角的に考察する力の育成に向けた指導と評価の充実

兵庫教育大学 副学長 吉水 裕也

発表(小)

社会的事象の特色や相互の関連、意味を多角的に考える力の育成をめざした授業実践

ー「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」の授業づくり-

加東市立社小学校 教諭 吉川 修史

発表(中)

社会的事象の特色や相互の関連、意味を多面的・多角的に考える力の育成をめざした授業実践

ー「地理的分野」の授業づくり-

兵庫県立大学附属高等学校 教諭 宮内 俊輔

演習・協議(小)

社会的な見方・考え方を働かせ、学習の問題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業づくり

・情報を比較・関連付け、分類・整理し、考えを深める指導方法の工夫

演習・協議(中)

社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業づくり

・情報を比較・関連付け、分類・整理し、考えを深める指導方法の工夫

<受講者の感想>

(小)ほぼ毎日、社会科を教えていて授業をする難しさを感じていました。国語科や算数科と違い、資料から読み取って考えたり、予想することがおもしろさでもあると思います。しかし、なかなかうまく単元の課題を考えることが難しいと感じていました。吉水先生の話されていた「なぜ」「どうすべき」の学習課題の作り方をお聞きして、なるほどなと思いました。私も「なぜ」の学習課題を作るのが社会では当たり前だと思っていたので、探究→習得→活用を知り、内容が同じであっても、指導方法を変えたら、子ども達の反応も変わり、子ども達がおもしろいと感じる社会科の授業ができると思ったので、できそうな単元から取り入れていきたいと思いました。

(中)午前中の講義を受けて、授業の進め方について教科書に即して行うだけでなく、もっと意図をもって授業に組みたいと思いました。また、講義の中で「空き家から近畿地方の特色と課題を考える」という題材が示されて、勤務校のある地域は空き家も多く、過疎が進む地域であるため、子ども達に考えさせてみたいと感じました。午後の宮内先生の実践発表で、時間の使い方は違うものの生徒にさせたい活動の参考になりました。課題追究学習について、もう一度考えてみたいです。

11月14日(火) 令和5年度(小)理科授業実践講座 (中)理科授業実践講座

(研修の概要)

講義(小中共通)

主体的に探究する学習活動の工夫 ―科学的に探究する力を育成する学習活動の充実と学習評価の在り方―

兵庫教育大学大学院 教授 山本 智一

演習・実習(小学校)

理科の見方・考え方を働かせ、問題を科学的に解決する授業づくり ―「生命」を柱として―

・主体的な問題解決に取り組むための導入の工夫

・観察や実験を通して、問題解決の過程を振り返る学習の手立て

演習・実習(中学校)

理科の見方・考え方を働かせ、科学的に探究する授業づくり ―「生命」を柱として―

・主体的に問題を見いだして探究するための導入

・観察や実験を通して、探究の過程を振り返る学習の手立て

受講者の感想(小学校)

日常生活につなげた問題を取り上げて、科学的に説明できるように根拠を見付けていく過程を大切にしたいと思いました。理科の授業を受けもってはいませんが、問いから授業を展開していくのはどの授業でも大切な活動だと思いました。社会科にしても国語科にしても算数科にしても、問題を生ませてから取り組んでいきたいと思います。10年以上勤めていても理科を深く理解していなかったことを反省するとともに、より深く理解することができて良かったです。午後の演習では、実際に実験をし、導入の難しさと、授業づくりのおもしろさを感じました。また、想定されないケースから学びに向かわせる手立ても大変重要だとわかり、今後の授業づくりに生かしたいと思いました。今回の理科の実践講座を受講してよかったです。

受講者の感想(中学校)

授業を組み立てる際、生徒の興味関心を引くために導入の部分に力を入れて、どう展開しようかを考えていました。しかし、実証するという観点では、問いを工夫することが必要であると改めて感じたので、授業の中で生徒に何をさせたいかをまず考えて、そのために必要なことを事前に調べ、問いとして扱えるようにしていきたいと思います。また、実験をする際には、結果の扱いをどうするか見極め、本質に迫った内容を伝える力も求められているとも感じました。そのために、身近にある現象を自分なりに分析したり、生徒が疑問に思えることをあらかじめ考えられるような幅広い知識を得られるように、日々研鑽を積みたいと思います。

11月13日(月) ⅢD1506 児童虐待問題への対応講座

11月13日(月) ⅢD1506 児童虐待問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義:児童虐待の問題と子どもの心理

神戸親和大学 教授 大島 剛

講義・演習:学校における児童虐待問題への対応について

〔受講者の感想〕

- 虐待の現状や背景を知り、今まで以上に生徒のバックグラウンドを意識した指導が必要であると思いました。また、ヤングケアラーと思われるような生徒に対して、学校として何ができるのかを考える良い機会になりました。今回のワークで行ったジェノグラムとエコマップについては、ぜひ取り入れたいと思うとともに、様々な場面で活用できそうだと感じました。

- 被虐待児童生徒の状況や関係機関の取り組みについて、具体的に知ることができました。児童生徒が安心して生活していけるよう、些細な変化を見逃さずアンテナを高くしていたいと思います。ありがとうございました。

- 児童虐待の問題は年々増え続ける中で、学校現場でも注意深く観察しておくべきだと感じました。身体的虐待よりも心理的虐待の方が見えにくく判断が難しいので、生徒の日々の言動や状況をよく把握しておかないと手遅れになることもあると感じました。担任の目だけでなく、学年や学校の様々な職員の目で生徒を見る必要があり、些細なことでもしっかりと情報を共有しながら、関係機関も利用して対処することが大切だと思いました。また、スクールソーシャルワーカーを活用することで、指導や支援の幅が広がり、生徒や保護者への支援が広がると思いました。

11月10日(金)ⅢC1329 (高)情報科教育講座B

〔研修の概要〕

講義・演習

情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティ

・ネットワーク構築(メールサーバ)

・パケット通信の流れ(演習では「パケットトレーサー」を使用)

・通信の暗号化(暗号化の仕組み、無線LANの暗号化技術)

講義・演習

情報デザイン

・情報をデザインすることの意味

・デザインの一連の流れ(プロトタイプの作成)

〔受講者の感想〕

・普段の授業では、用語の説明や概念の説明を教科書や動画を見ながら説明をしています。説明だけでは生徒がイメージできず理解が難しいとは感じていましたが、どのように実習を取り入れるべきかと悩んでいた状況です。比較的短時間で効果的に実習ができる内容を知ることができ、今後の授業で取り入れたいと考えました。

11月1日(水)ⅢC1240 (高)実習教員のための観察・実験講座

〔研修の概要〕

講 義 観察・実験、実習に関する基本的な知識について

演 習 観察・実験、実習を効果的に行う工夫について

〔受講者の感想〕

- 観察・実験におけるクラウド活用について理解することができました。 ICT活用に対して苦手意識がありますが、これから積極的に活用していきたいと思いました。

- 普段はICTを使う機会があまりありませんでした。本日はタブレットを利用した「協働的な学び」を通じて課題解決を行い、ICT活用の学びを深めることができました。

- 先生方との情報交換を通じて、実験器具の洗浄方法や自作されている器具などを学びました。今後、他校で実施されている様々な工夫を取り入れていきたいと思いました。

11月1日(水)ⅢB1202 教育経営講座B

〔研修の概要〕

講 義 経営の魅力について

-企業経営に学ぶ-

株式会社姫路ヴィクトリーナ 前代表取締役球団社長 橋本 明

演習・協議 魅力ある学校づくり

[受講者の感想]

・企業経営の観点からお話いただいた「地域との関わり」が、大変参考になりました。地域に根ざし、ファンを増やさなければならないという点では企業経営と学校経営は同じだと感じました。

・講義の中で、「会社の方針は社員全員で共有している」という話がありました。どのような学校にしていきたいのかというビジョンを多くの職員で共有することが、魅力ある学校づくりの第一歩だと感じました。

・教員の専門性を高めることも大切ですが、民間企業など様々な職業の方の話を聞くことも重要だと感じました。今後も、様々な職業の方の話を聞く機会を積極的に持つようにしたいです。

10月5日(木)ⅢC1112 (小中)図画工作科・美術科授業実践講座

[研修の概要]

講義 「造形的な見方・考え方を働かせる授業づくり」

県立教育研修所 指導主事 三上 惇

発表 「対象や事象に働きかけ、児童生徒が自ら主題を生み出す授業実践」

三田市立三田小学校 教諭 西田 牧子

演習 「造形的な見方・考え方を深める表現と鑑賞を関連付けた授業づくり・

一人一人が豊かに感じたり、表現したりする学習活動の工夫」

県立教育研修所 指導主事 三上 惇

[受講者の感想]

・授業づくりにおいては鑑賞も含めて考えることにより、その学習でのめあてや評価規準など教員自身が確認しながら明確に意図を持って取り組むことができると感じました。子ども達の活動一つ一つにこれまで以上に意味をもたせ、意図をもって授業をしていきたいと思います。

・「感じる」「主題を表す」「構想をする」「創造的に表す」といった一連の過程を活用した授業づくりを、これからはしっかり意識して取り組みたいと思います。そのために、それぞれの過程において、表現・鑑賞における子どもの活動する姿を思い浮かべながら、想定されるつまずきと、それを解決する手立てを考えることが授業づくりにおいて非常に大切であることを理解しました。図工が苦手で、作品づくりの構想がなかなか浮かばない児童への教員の適切な助言や、多彩な選択肢の提示を行うために、今回の研修で学んだことを生かして、楽しい図工の時間となる実践へとつなげたいと思いました。

・西田先生のお話から、これまで以上に造形遊びの大切さを感じています。ただ遊んでいるように見えていた子どもたちの姿こそが学びの姿であり、評価するべき点であるということがよく分かりました。また、教科書に載っているような費用のかかることをしなくても身近なもので造形遊びができると気付くことができました。様々な機会によって、子ども達にたくさんの経験をさせてあげたいと思います。

10月24日(火) ⅢG2107 ポジティブな行動支援講座講座

[研修の概要]

講義 障害のある幼児児童生徒だけでなく、すべての子どもに対して行

うポジティブな指導・支援①

近畿大学准教授 大対 香奈子

講義・演習 障害のある幼児児童生徒だけでなく、すべての子どもに対して行

うポジティブな指導・支援②

近畿大学准教授 大対 香奈子

演習・協議 ポジティブな指導・支援の実践について

[受講者の感想]

・「個人攻撃の罠」に陥らず、すぐにでも自分が取り組むことのできる行動が

あると痛感しました。

・ 注意や叱責が増えていることがよい指導ではないと感じていたので、講義

を通して新たな学びがたくさんありました。

・ PBSの「誰も責めない」という考え方がとてもすてきだと思いました。

・ 不適切な行動を減らすのではなく、適切な行動を増やすことで、子どもが

変わることを学びました。

10月25日(水)ⅢC1328 (高)情報科教育講座A

〔研修の概要〕

演 習 プログラムの考え方や読み解き方

・アルゴリズムの表現

・制御構造

演 習 問題解決のためのプログラミング

・事象のモデル化

・アルゴリズムによる効率の違い

・シミュレーションの実践

・プログラミングはコードを書くことが目的ではなく、問題解決の手立てであることを改めて理解できました。また、アウトプットが大事だと実感しました。最適解にたどりつくために試行錯誤しながらコードを書くことで、問題解決力が身につくと思います。自分で手順を考えさせることを意識して、授業に取り組んでいきたいです。

・生徒に、試行錯誤をさせること、写経ではなく自分で0から作ってみる題材が大事であると思いました。生徒にどう試行錯誤させたか、そこから評価できることも多くあることがわかりました。

10月23日(月)令和5年度(小)外国語授業実践講座(中)英語科授業実践講座

(研修の概要)

講義(小中共通)

コミュニケーションを図る資質・能力の育成に向けて

-指導と評価の一体化に向けた授業づくり-

関西大学 教授 竹内 理

発表(小学校)

児童が主体的に考えや気持ちを伝え合う力を育む授業実践

姫路市立高浜小学校

主幹教諭 岡本 真砂夫

発表(中学校)

生徒が主体的に伝え合う力を育む授業実践

伊丹市立南中学校

教諭 寺井 浩治

演習(小学校)

言語活動の充実に向けた授業づくり

・児童が話したくなる目的や場面、状況の設定

演習(中学校)

言動の充実に向けた授業づくり

・生徒が話したくなる目的や場面、状況の設定

受講者の感想(小学校)

外国語の授業をしていて、評価が難しいと思っていました。竹内教授のお話を伺って、挨拶の仕方や、目を見ること、相づちを打つことなど、これからコミュニケーションを図る上で大事な要素を今後、スモールトークに取り入れていきたいと思いました。また、言語活動を行う際、評価がとても難しいので、ねらいに基づいたルーブリックを作成したいです。また岡本先生に教えていただいた授業実践はすぐに取り入れることができるので、授業でやってみたいと思いました。午後の演習では、それぞれのアクティビティでどのような力が身に付き、どのような手段で評価するのかをグループで検討しました。自分にない視点や考え方に触れることができたので、勉強になりました。

受講者の感想(中学校)

竹内教授の講義がとてもわかりやすく勉強になりました。特に主体的に学習に取り組む態度の評価について詳しく説明していただきました。不安が大きい部分だったので非常にためになりました。午後の演習では他校の先生方の実践や実態について聞ける機会がありました。明日からの授業に直結することばかりでとても参考になりました。活動の際には、めあてやポイントを明示すること、中間評価を必ず入れていくことをこれから意識しようと思います。

寺井先生の発表では、活動の状況や場面を明確に示されており、自己紹介をする活動でも設定を工夫することで、話し方や使うジェスチャーが全く変わることに驚きました。話を聞きながら、自分が今担当している生徒の顔が頭に浮かび、まだまだ授業の中でできることはたくさんあるなと感じました。

10月20日(金)ⅢC1328 (高)情報科教育講座A

〔研修の概要〕

演 習 プログラムの考え方や読み解き方

・アルゴリズムの表現

・制御構造

演 習 問題解決のためのプログラミング

・事象のモデル化

・アルゴリズムによる効率の違い

・シミュレーションの実践

〔受講者の感想〕

・情報Ⅰを教えることになったとき、現時点では自信がないと思い参加しました。Python演習を中心にとても楽しいものでした。また、まだまだわかっていないと痛感しました。本でみてわかった気になっていたが、実際にコードをどのように書くのか、四苦八苦しました。アウトプットの大切さを改めて感じました。

・自分自身の学びになっただけでなく、授業でどのように教えるかなども考えれたのがよかったです。生徒にプログラミング言語を教えるだけでなく活用方法も一緒に教えていきたいです。

10月18日(水)ⅢC1222(高)保健体育科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「指導と評価の一体化」の実現に向けて

演 習 計画的、継続的に運動やスポーツを実践する資質・能力を育成する授業づくり

・安全に配慮した指導

・発達の段階を踏まえた指導

・主体的に体力向上を図る態度の育成

〔受講者の感想〕

- 綿密な評価計画を立てなければ、適切な評価は行えないことが再認識できました。生徒に身につけさせたい資質・能力について教科内で共通理解を図るとともに、生徒の実態に合わせた授業計画の立案・見直しを続けていきたいです。

- 個別の発達段階に合わせて適切な課題を設定することが、個別最適な学びにつながること、また無理をさせないことは安全確保にもつながることが理解できました。

- 今日学んだ陸上競技の授業の組み立て方を他種目にも応用していくことで、授業の改善を進めていきたいです。

10月18日(水)ⅢF1303 (小中)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講 義・演 習 学びの質を向上させるタブレット端末の活用

−個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実−

発 表 授業や校務におけるタブレット端末の活用

−教育の情報化を推進するための取組−

演 習 タブレット端末を用いた情報活用能力の育成

・情報活用能力体系表例の活用

〔受講者の感想〕

・タブレット端末が子どもの力を100%引き出すための道具であるという言葉を今日聞いて、本格的にタブレット端末の活用をもっと考えようと強く感じました。

・タブレット端末を使うことで、意見の共有をすぐにできるというのは分かりやすかったです。結果の整理としてグラフ化されたり、動画や写真の編集がしやすかったり、タブレット端末の特性や強みを生かせるとあらためて思いました。どの場面でタブレット端末やパソコンを使うとより学習や深める学習ができるのか、色々考えることができました。

・日頃からICTの活用を意識して児童との学習内容を考えていますが、今日の研修で、児童自身が主体的に問題の発見や解決に向けて使うためのツールとしての取り込み方を検討しないといけないと思いました。現在は、課題や教材の提示、教員が作ったものを活用させることに留まっているので、児童がより自分事として学習に取り組めるような教材や課題の提示を考えていきたいです。Jamboardの活用では、今までに使ってなかった機能についても知れたので、早速作った教材を児童と一緒にやってみようと思います。

10月17日(火)ⅢC1231(高)農業科・水産科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 六次産業化や企業参入等の取組事例について

県立農林水産技術総合センター 専門技術員 山本 且子

発 表 地域資源を活用した商品開発

実習・協議 マーケティングや起業に関する学習の在り方

[受講者の感想]

・高校生が商品の開発や販売を行うには、企業、自治体、地域等との連携が効果的であり、授業の中でどのように体制を構築していくのかを考える必要があります。六次産業化、起業という視点で学んだことを、授業の中で実践していきたいと思いました。

・地域連携、地域資源活用など、地域についての学びを深めていきたいと思いました。そのためには地域の特性や歴史を知り、課題を発見できるような授業を展開する必要があると感じました。また、講義や発表を通して、関係専門機関との連携を密に取ることが、マーケティングや起業に関する学びを深める第一歩につながると感じました。

10月12日(木)ⅢF1303 (小中)タブレット端末活用講座

〔研修の概要〕

講 義・演 習 学びの質を向上させるタブレット端末の活用

−個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実−

発 表 授業や校務におけるタブレット端末の活用

−教育の情報化を推進するための取組−

演 習 タブレット端末を用いた情報活用能力の育成

・情報活用能力体系表例の活用

〔受講者の感想〕

・タブレット端末をうまく活用することでもっと子どもにとって効果的に授業を進めることができると感じました。また、資料や考えを共有するツールを使ってグループでの協働的な学びがさらに深められそうな印象を持ちました。

・今まで、タブレット端末を使った学習は、どうしても操作に時間がかかったりうまくいかなかったりするので避けてきましたが、協働的に学習したり簡単に共有できたりするので、使い方を考えて活用していきたいと思いました。また、本校はまだまだ紙媒体で行っているものが多いと感じていたので、二次元コードやフォームを使って参観日の保護者出欠確認や毎月行っている生活アンケート等ができればいいなと感じました。

・今回の研修で、児童側の立場になってタブレット端末を使用させていただきましたが、教員としてどのような説明をすれば児童に伝わるのか、ヒントを得ることができました。今回学んだことを日々の教育に生かしていきたいです。

10月6日(金) ⅢG2105 特別支援教育における効果的なICT活用(実践)講座

[研修の概要]

講義 「学ぶ楽しさを実現するためのICT活用」 香川大学教授 坂井聡

演習 個別の課題に応じた教材コンテンツの作成(アシストガイドを使って)

香川大学教授 坂井聡

協議 各校の実践について

[受講者の感想]

・ICTの活用が生活の質を高める支援の一つとして有用であることを学びました。

・課題の細分化によりやるべきことが具体化にイメージできました。

・演習で学んだアシストガイドを学校でも紹介して、実践していきたいです。

10月4日(水)ⅢC1235(高)商業科教育講座A

〔研修の概要〕

講義・演習 ビジネス探究科における商業教育

-商業教育の専門性向上と充実を目指した取組-

公 開 授 業 ビジネス探究科における課題研究

-主体的・対話的で深い学びの推進-

講義・演習 課題研究や総合的な探究の時間の充実を目指して

-各校における取組に学ぶ-

〔受講者の感想〕

- 小野高校での課題研究の内容や、仕掛け、下準備などを説明していただいて大変勉強になりました。

- 授業だけではなく、行事や他の授業との連携など商業科にとどまらず、学校全体を見通して仕掛けを考えたいと思いました。

- 小野高校の課題研究のレベルの高さに驚きました。生徒が主体的にグループで話し合い、意見を深めていました。内容については、理由や根拠が明確に示され、とても説得力がありました。

10月2日(月)ⅢC1239 (高)生徒の探究的な学びを実現する授業づくり講座

〔研修の概要〕

講 義 新しい時代に求められる能力をはぐくむための探究学習とは

演 習 探究学習をデザインする

大阪大学 教授 佐藤 浩章

〔受講者の感想〕

- 探究の効果的な指導についてよくわからないまま、手探りで実施してきたところがありました。探究活動を指導するためには、まず自分自身が探究していなければならないということを実感できたことが、今日の研修の大きな成果だと思います。

- 学校としてこれまでの探究活動の成果の蓄積が進んできたので、来年度からは過去の活動のまとめを生かして活動を進めるだけでなく、過去の活動に関連する研究論文にも触れる機会を設けるなど、様々な先行研究の享受を意識した活動も導入していきたいです。