カテゴリ:講座の実施報告

メディア・リテラシー教育講座

メディア・リテラシー教育講座

[研修の概要]

講義・演習 情報との上手な向き合い方

演 習 受け手として情報を読み解く

演 習 送り手として情報を表現・発信する

[受講者の感想]

・今回の研修では、普段接している高等学校の先生方ではなく、小学校や中学校の先生方と協同して話し合えたのが参考になり、とても刺激を受けました。

午前の研修では新聞記者をされて、長らく広報活動をされてきた方のお話が聞けたのが良かったです。今後は、新聞を活用した授業を作っていきたいと思いました。

・情報を読み解く力、発信する力は、今の時代に求められている力で、今後世の中に出ていく高校生たちにも身に着けていかなければならない力だと改めて感じました。その指導を担う一教員として、どのように指導にあたり実践してくか、系統立てて計画的に行っていきたいと思います。

9月11日(木)ⅢF1402 先端技術体験講座

[研修の概要]

講 義 授業における先端技術の活用

演 習 先端技術の実機体験

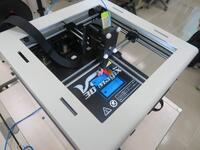

・3Dプリンタ

・ドローン

・VRゴーグル

演習・協議 授業等における先端技術の活用

[受講者の感想]

・情報機器をさらに活用して、生徒に分かりやすいように物事を伝えたいと思いました。今日、初めてVRゴーグルや3Dプリンターを使って、少し知識を得ました。まだまだ、学んで活用できると思うので、新しい技術に自ら積極的にふれていきたいです。

・STEAM教育との関連からも今後先端技術は導入されると実感したため、今後も理解を深めていきたいです。体験をしてとても楽しく興味をもって取り組めたため、生徒にとっても良い教材となり得ると感じました。教育現場では実際にどのような取り組みをしているのか、実践例をより多く知りたいと思いました。

・実際に学校で活用したいが、機材がないので、機材を購入しないとなかなか実践はできないと感じました。県の方で、各学校に一台ずつでもいいので、このような先端技術を配備していただけるととてもありがたいです。学校の情報担当としては、やはりお金の面が気になるところでした。ただ、本当に効果的に活用できる方法がたくさんあることを知ったので、修学旅行の事前学習などをVRできれば楽しいんだろうなと思いました。

7月22日(火)ⅢD1502 いじめを生まない学級づくり講座

〔講座の概要〕

講義・演習 心理学から考えるいじめを生まない学級づくり

・いじめ問題の現状への理解

・いじめ未然防止に生かせる教員の働きかけ

兵庫教育大学大学院 教授 秋光 恵子

講義・演習 いじめ未然防止のための児童生徒の関係づくり

・学級づくりを意識した「いじめ未然防止プログラム」の活用

〔受講者の感想〕

・いじめを未然に防ぐために、学級での児童との関わり方が大切だと分かった。普段からの何気ない会話が、児童との信頼関係を築くことにつながると感じた。自分に足りない部分だと思ったので、2学期から実践していきたい。

・いじめ未然防止プログラムの活用を考えてみて、普段の授業がいじめ未然防止につながっていることを感じた。学級活動で今日考えたプログラムを実際にやってみようと思った。

・いじめに関するデータを見て、実態や背景がよく分かった。集団づくりに着目して考えを持てるように今後働きかけたい。いじめ未然防止プログラムに取り組んでみて、まずは自分の意見を持つ時間を与えることが重要だと感じた。他校の先生方とも情報共有ができ、自校でも活用できる引き出しが増えた。

ⅢF1406 生成AIの利活用講座

講 義 生成AIとは

演 習 生成AIの利活用

演習・協議 生成AIを効果的に活用した教育活動の検討

(受講者の感想)

・生成AIを利用して画像を生成し、図工の授業に生かすことは有効だと考えていた。しかし、今日の研修を受講して、子どもたちが卒業後または家庭で年齢制限を気にせずに使ってしまう可能性を考えると、子どもたちの生成AIへの関心をむやみに高めてしまうような使い方にならないように気を付けたいと考えた。どうやって作ったかは当面明らかにせず、必要に応じて生成した画像を使うほうが上策かもしれない。

今後は、今日学んだことをもとに自分自身がまず上手にツールとしての生成AIを使いこなせるように、普段から触れ続けていくようにしたい。そのうえで子供たちによりよく伝えられるように研鑽していきたい。

・生成AIの利便性を非常に感じた一方で、利活用には慎重さが必要であることを再度認識することができた。これまで何度か生成AIを活用してきたが、プロンプトの作成の仕方を今後工夫していくことが必要だと感じた。また、生徒の生成AI利用において注意しておくべきことは教員である我々がまず理解しておく必要があるので、そのあたりの正しいルール、知識を学んでいかなければならないと思った。今後は様々な生成AIの活用方法を考え、校務・業務の効率化を図り、学校全体の教育活動の質の向上に努めたいと思う。

7月10日(木)ⅢF1412 Office365基礎講座

〔研修の概要〕

講義・演習 Office365の授業での活用

演 習 Office365の各アプリケーションの基本的な使い方

演 習 Office365を活用した学習場面づくり

・授業の中での効果的なアプリケーションの活用

〔受講者の感想〕

・勤務校では、GoogleドライブやClassroomなどを利用しています。本研修を通して、Office365の性能や使い方を知ることができたので、場面によって使い分けたいと思います。

・これまであまりOffice365を使っていなかったのでわからないことが多かったが、今日いろいろな使い方を知ることができました。Wordでの文字起こし機能は今日初めて知って便利だと感じました。少しずつ実践して慣れていこうと思いました。

7月8日(火) ⅢE1103 震災に学ぶ防災教育講座

〔研修の概要〕

講義・演習 震災の経験や教訓を語り継ぎ、共生の心を育成する「兵庫の防災教育」

の推進

・地域の災害特性等を踏まえた実践的な防災教育について理解する

・児童生徒が身に付ける知識や技能について考える

演 習 学校組織の実践力を高める避難訓練

・地域、専門機関等との連携

演 習 児童生徒が災害から自らの生命を守るため主体的に判断して実践する力

の育成

・副読本等の効果的な活用

〔受講者の感想〕

・避難訓練の時の動きや判断については、今までは「マニュアル通り」、「次こうなるからこうしなくては」というように表面上の認識しかできていなかったので、もう一度個人として、また学校として避難訓練を始めとした防災に対する認識を変えたいと思った。また、災害時における情報収集についての授業をしたいと思った。情報が溢れる昨今、災害に対して生き抜くためには、正しい情報の扱い方も伝える必要性を感じた。防災教育においても過去のものを踏襲するだけでなく、時代に応じてその時代の災害から命を守るための教育をしていきたい。

・防災教育について、あまり深く学んだことがなく、勤務校でも防災訓練しか防災学習を行っていなかったが、今回の研修を受講して、普段の学校生活の中でも、ボランティア活動に積極的に参加したり、思いやりの心を育んだりする、兵庫の防災教育の「心」の教育はできると認識した。

・グループの先生方との交流を通して、異なる地域で行われている避難訓練などの実践や防災対策について知ることができて良かった。他の先生方と比較することで改めて自分自身がこれまでに勤務してきた学校での取組について客観的に考えることができた。

7月7日(月)ⅢD1504 不登校傾向のある児童生徒への理解と支援講座

〔研修の概要〕

講義・演習 不登校児童生徒への理解と対応

・多面的な視点による不登校児童生徒や保護者への支援

兵庫教育大学大学院 教授 遠藤 裕乃

講義・演習 教育相談の視点を生かした不登校初期の児童生徒や保護者との関わり

・不登校の早期対応のための校内ケース会議の在り方

〔受講者の感想〕

- 遠藤先生の講義を受けて、自分の話が推測や主観的な内容であることに気付かされました。相手に質問を投げかけて考えさせ、解決に向けて進めていくことが大事だと分かりました。これから生徒や保護者との関わり方を変え、よりよい方向に進むように努めていこうと思いました。

- 不登校傾向の生徒が「頭が痛い、お腹が痛い」と言えば、どうしても心理的要因から考えてしまいます。その他の要因の可能性を選択肢から外さないように気を付けようと思いました。

- 寄り添うとは、何でも受け入れればよいものではないと学びました。教育相談に関しては、どこまで踏み込んで聞いていいのか迷う部分がありましたが、何事も相手への共感や思いやりの気持ちが大切だと学びました。

7月3日(木)ⅢF1410 Google Workspace基礎講座

〔研修の概要〕

講 義 Google Workspaceの授業での活用

演 習 Google Workspaceの各アプリケーションの基本的な使い方

演 習 Google Workspaceを活用した学習場面づくり

・授業の中での効果的なアプリケーションの活用

〔受講者の感想〕

- 今回の講座を受けて、Google Workspaceのアプリケーションの使い方を工夫したり活用場面を増やしたりできると感じました。活用していく中でアナログのほうが効果的なのか、デジタル化した方がいいかを判断して、児童の学びにつながるように気をつけたいです。

- Google Classroomは操作方法が分かったので、これからの授業で活用していきたいと思います。本日の内容を自校の先生方にも伝え、学校として1人1台端末を活用していきたいと思います。

- Google Workspaceの特性を生かして、教員の負担を減らし、生徒の満足を高める授業になるよう改善に取り組みたいと思いました。

6月23日(月) ⅢE1101(小中)キャリア教育推進講座

〔研修の概要〕

講 義 体系的・系統的なキャリア教育の充実に向けて

-学びをつなぐキャリア教育の意義-

文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官

東北福祉大学 教授 長田 徹

演 習 特別活動を要としたキャリア教育

・「一人一人のキャリア形成と自己実現」をめざす学級活動

・兵庫版「キャリア・パスポート」の活用

協 議 兵庫版「キャリア・パスポート」で小・中・高12年間をつなぐために

・学年や校種を越えて学びをつなぐ実践

〔受講者の感想〕

・日々の実践の中にキャリア教育につながる取り組みがたくさんあることに気づきました。それを整理して学年や学校全体に伝えていきたいと思いました。

・キャリア教育は、いつも漠然としており、どのように取り組めばよいのかと思っていました。しかし、長田先生の講義を受け、キャリア教育の重要性を感じ、実践していきたいと思いました。また午後の演習で、さまざまな分野でキャリア教育を実践できるのだと思いました。目の前の子どもたちの実態を踏まえ、具体的な場面を考えることでキャリア教育をイメージしやすくなったので、現場で実践していきたいと思います。

・小・中・高の先生で交流することはないので、とても貴重な時間になりました。小学校、中学校での話を聞くことはあっても、高校での話を聞くことはないので新鮮でした。小学校で取り組んだことを中学校へつなげられるように、キャリア教育の取り組みを続けていこうと思います。

6月20日(金)ⅢF1407 情報モラル教育講座

〔研修の概要〕

講 義 児童生徒を取り巻く情報の世界

演 習 「ひょうごGIGAワークブック」を活用した授業づくり

演 習 各学校における情報モラル教育年間指導計画(案)の作成

〔受講者の感想〕

- GIGAワークブックの学習カードを用いて、児童の感覚のズレを共有し、自分事として指導させていくことの大切さが理解できた。

- GIGAワークブックは、15分教材があり、短時間で取り組めそうだったので、授業の隙間時間や導入に少し絡めたりして実践できそうだと感じた。情報教育というと「リスク」のことばかりを考えてしまいがちだったので、いかに情報を上手く活用していくかを子どもたちと学び、共有していきたいと思った。

- ICTの使用が必要不可欠になってくる世の中で、子どもたちの発達段階に応じて指導していくことの大切さを実感しました。また、GIGAワークブックも活用していくことで、児童によりわかりやすい指導ができると感じた。