R3.6.30

木工クラフトは神崎高校の選択授業のひとつです。3年生が対象で、10名の生徒が木工作品作りに精を出しています。本格的な木工加工機器を用 いて、プロの家具職人である八塔先生の指導を受け、前期は、男子が椅子、女子が棚の製作に取り組んでいます。後期は自由作品を製作します。本日も休み時間になったことにも気づかず、作業に没頭していました。

☆【家庭科】(令和5年度)

2年生2講座(栄養・ボランティア実践)、

3年生2講座(フードデザイン・生活と福祉)

☆「栄養」

「調理学」や「栄養学」などの基本的な知識や技術を食物実験や実習を通して学びます。また、調理・製菓専門学校の講師による「和菓子」や「洋食」などの実習もあり、プロの技を体験できます。

みかしほ学園の先生による講義と実習

「和菓子講座」こんなにきれいな和菓子が自分で作れるなんてびっくり

「西洋料理講座」おいしくて本格的なイタリアンのコツがよく分かった。家でも作ってみたい

カップケーキに思い思いのデコレーション。クリスマスケーキの完成です。

「手作りマヨネーズ」を使った「サンドイッチ」

玉子サンドにハムサンド。バターを塗ってさらにおいしく焼けました。

米粉の「チョコマフィン」

☆「ボランティア実践」

専門分野の先生方から「リトミック」、「絵本の読み聞かせ」や「手話」の授業を受け、幅広い知識や技能を習得します。

授業での学びを活かし、保育園での保育実習や高齢者施設との交流、また「交通安全マスコット配布運動」やひとり暮らしの高齢者の方に向けた「福祉給食サービスの配食」など地域のボランティア活動を積極的に行っています。

リトミックでリズム運動 「手話」を教わりました

保育園児に「クッキー」を「クリスマスカード」と一緒にプレゼント!

皆で協力して授業で作ったものです。

「クリスマスクッキー」と「カード」のプレゼント

「カン太くん」ストラップ作り 交通安全マスコット配布運動で近隣のスー

パーマーケット前で

「カン太くんストラップ」を配りました。

高齢者宅へ配食ボランティア ひとり暮らしの高齢者の方に喜んでもらえたことがとてもうれしいです。

☆フードデザイン

「調理学」や「栄養学」に加え、日常食、供応食、行事食など実習を通して専門的な

技術を身につける授業を行っています。グループごとに創作料理を考え実践すること

で調理へのより深い関心や意欲を高めます。

さらに「食物・調理技術検定3級」の取得をめざし、調理に関する知識とともに実践力を養います。

ホワイトソースの作り方を学ぶ デザートは「クレープ」

●「チキンフリカッセ」

●「バターライス」

プロの技を教わります。

熱したフライパンにワインを加えて炎を出す

「フランベ」を初めて体験

班別に「手づくりピッツァ」のオリジナルトッピング

☆生活と福祉

保育士や高齢者福祉施設への就職や専門学校、大学への進学をめざし、福祉に関す

る幅広い知識と技術を学びます。さらに「保育技術検定 造形分野」に挑戦し、3級合格者も数名います。

「リトミック」や「点字」「手話」、「車いす体験」など専門の講師による講義と実践が行われ、福祉のより深い理解へとつながっています。また保育園訪問で園児たちと直接接する機会があり、進路選択の幅も広がります。

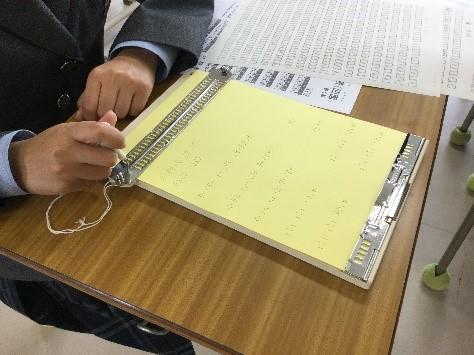

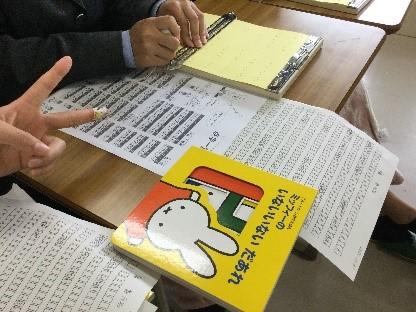

点字に挑戦!

指の触覚を使って読む視覚障碍者用「ミッフィーの絵本に点訳シールを

の文字である点字を点字器を使って 作製

打ち方をご指導いただきました。

「車いす体験」 介助する側とされる側の両方を体験することで、どちらの立場も考えられる良い機会になりました。段差があるところを操作するポイントも教わりました。

保育実習の風景

園児たちのエネルギーにびっくりするとともに保育士の先生方の細やかな配慮に驚かされました。

高齢者の皆さんへ

手作りの「クリスマスカード」と「マフィン」を贈りました。

☆歴史講座

教科書だけではわからない、ネットでは学べない、実際の歴史をフィールドワークで深く学べる。

歴史を、肌で感じることができ、自分の目で確かめることができる科目です。